この記事では、建築基準法で規定される擁壁について、構造上の規定、確認申請が必要な規模、申請図書などを解説しています。

こんにちは!やまけんといいます。

YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産取引に関して業務に役立つ豆知識を発信しています♪

建築基準法や都市計画法といった都市づくりに欠かせない法律は、複雑かつ難解なので理解に苦しみますよね。そのような方のために、法律を上手に活用してビジネスや生活に活用してもらいたいと思いつくったブログです。

良かったらブックマーク登録して毎日、遊びに来てくれるとブログ運営の励みになります♪

目次

建築基準法の擁壁とは?

建築基準法において、『擁壁』という文言は、建築基準法第19条、法第88条、建築基準法施行令138条第1項第5号、建築基準法施行令第142条に明記されています。

土木の擁壁とは若干異なるのが建築基準法の擁壁の特徴です。

まずは建築基準法と擁壁との関係性を示す基本的なルールとしては、建築基準法第19条となります。

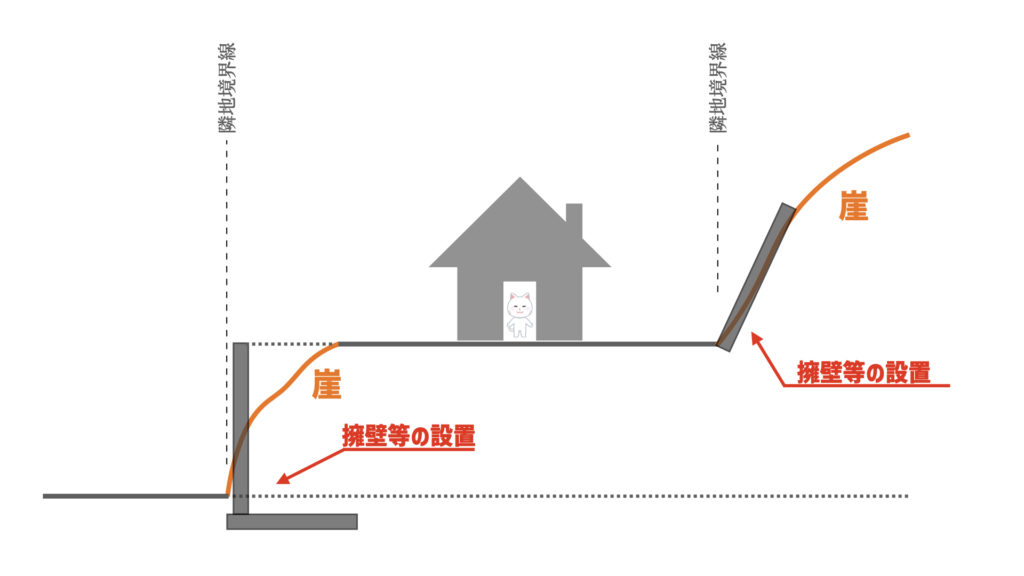

法第19条第4項では次のように、崖崩れ等による被害を受ける恐れのある場合においては、擁壁の設置その他・・・と記載されています。

つまり、建築物の周囲に崖がある場合は擁壁等の設置によって、安全対策(措置)を行いなさいとするのが建築基準法第19条第4項となります。

建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない。

建築基準法第19条第4項

なお、擁壁とは、土圧を受け止めて宅地の安全を担保する鉄筋コンクリートや石造などをいい、建築基準法施行令第142条において、鉄筋コンクリート造、石造等などの構造が明記されています。

(注)塀に利用するブロック(CB)を1m以上も積み上げ、その積まれた塀に土圧をかけてると違法です。塀は擁壁にならないです。

>>>【CB塀による違法宅地造成】完了検査済証は発行される?違法擁壁に対する罰則は?

ちなみにですが、建築物の建築の予定がない擁壁については建築確認申請は不要です。

ただし、将来的に建築物の建築が予定されることが明確である場合などは必要となるケースもありますので、築造する所在地の特定行政庁に確認してください。

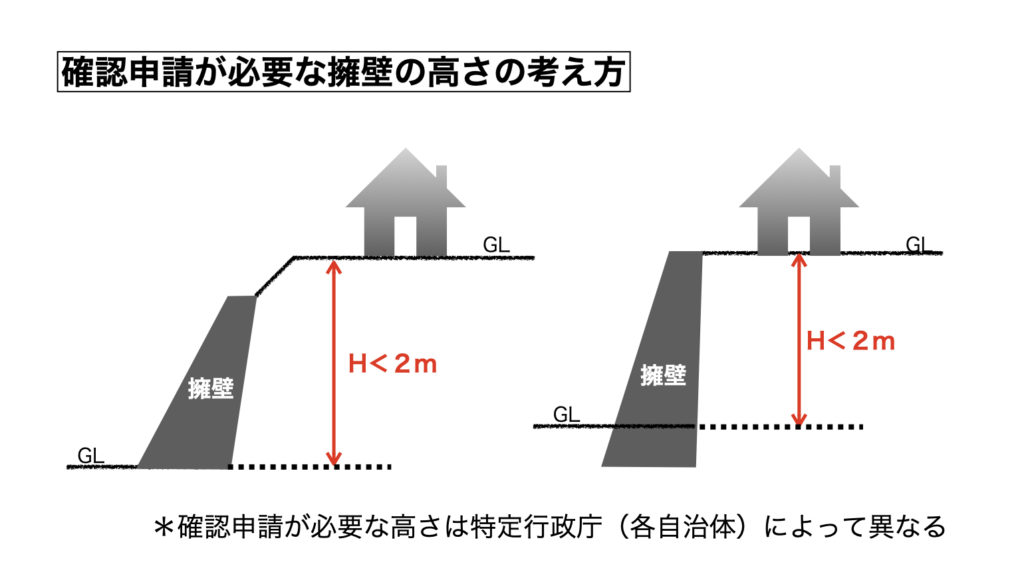

確認申請が必要となる高さについて

建築確認申請が必要となる擁壁の”高さ”については、建築基準法第88条第1項の建築確認申請の準用規定において、建築基準法施行令第138条第1項第5号に確認申請が必要な規模が明記されています。

答えとしては、高さ2mを超える擁壁が建築確認申請の必要な規模となります。

[建築基準法施行令第138条(工作物の指定)]

建築基準法施行令第138条(抜粋)

第138条 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で法第88条第1項の規定により政令で指定するものは、次に掲げるもの(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関するものその他他の法令の規定により法及びこれに基づく命令の規定による規制と同等の規制を受けるものとして国土交通大臣が指定するものを除く。)とする。

一〜四 (略)

五 高さが2mを超える擁壁

*法第88条第1項は、工作物への準用規定となっており、法第6条(建築確認申請)も準用される。

補足:2mを超える擁壁の高さの測り方

では、擁壁の高さをどこで測るかが、建築確認申請が必要となるかどうかのポイントになります。

結論として、高さについては、”土圧を受ける高さ”なのか、単純に”高低差”なのかは、特定行政庁によって取り扱いが異なりますので、設計・施工する特定行政庁(自治体)に確認することが必要となります。

とはいえ、常識的に考えて不利側(土圧を受ける高さ)で考えておけばOKです。わたしが在籍していた特定行政庁では土圧を受ける高さで建築確認申請の可否を判断していました。

例えば、例としてはほぼ少ないですが、高さ1.5mの擁壁なのに、背後の土圧高さが3mだと擁壁の耐力に対して土圧が大きいので安全性が担保されているとはいえないかもしれないです。

申請不要にするためにGLから1.9mの高さにして、土圧は2m超となっているケースも見かけることがありますが、行政庁によっては違法と判断する可能性があります。

土圧が2m以下の場合、建築確認申請が不要となるため誰もチェックする人がいない状況(施工業者はチェックするかもですが)となり、築造主さんの完全なる任意設計となります。

高さ2m以下であるかどうかの判断については、特定行政庁に相談しない場合は建築主・設計士の責任によることになるので、後で「違反だ!!」と近隣住民から通報されないようにご注意ください。

この記事を書いた後に知り合いから違法造成工事の情報をもらったのでちょっと記事にしてみました。>>>違法造成工事の闇

補足:擁壁確認申請が不要なケース

はじめに一点注意です!今回説明した擁壁は、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)における待ち受け擁壁とは全く異なるものですので、注意が必要です(過去の記事参照)。

では、話を戻しまして、擁壁の建築確認申請が不要なケースとしては、都市計画法による開発行為の擁壁です。

開発行為により築造された擁壁は、都市計画法第29条許可申請の中で審査されるので改めて建築基準法に基づく審査の必要性がないことから、建築確認申請は不要と言うルールとなっています。

なお、この例外規定については、建築基準法第88条第4項に規定されています。

第4項 第1項中第6条から第7条の5まで、第18条(第1項及び第25項を除く。)及び次条に係る部分は、宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項若しくは第35条第1項、都市計画法第29条第1項若しくは第2項若しくは第35条の2第1項本文、特定都市河川浸水被害対策法第57条第1項若しくは第62条第1項又は津波防災地域づくりに関する法律第73条第1項若しくは第78条第1項の規定による許可を受けなければならない場合の擁壁については、適用しない。

建築基準法第88条第4項

確認不要な擁壁についてまとめましたので下記を参考にしてみてください。

| 法令 | 概要 |

|---|---|

| 盛土規制法第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項、第35条第1項 旧宅地造成等規制法第8条第1項・第12条第1項 | 特定盛土等規制区域及び宅地造成工事規制区域内において工事許可を受けて築造する擁壁 |

| 都市計画法第29条第1項・第2項・第35条の2第1項 | 開発行為の許可を受けて築造する擁壁 |

| 特定都市河川浸水被害対策法第57条第1項、第62条第1項 | 浸水被害防止区域内で許可を受けて築造する擁壁 |

| 津波防災地域づくり法第73条第1項・第78条第1項 | 特別警戒区域内における開発行為の許可を受けて築造する擁壁 |

【補足】宅地造成等規制法については、令和4年の改正法(公布:令和4年5月27日。令和4年法律第55号)の成立に伴い、「宅地造成及び特定盛土等規制法」に法律名が改正され、「宅地造成工事規制区域」から「宅地造成等工事規制区域」に変更となる予定です。施行日は1年以内施行。改正の詳細は、別途記事にする予定ですが概要版はこちらから確認可能です。

>>>https://blog-architect.me/2022/03/02/takuchizousei-kaisei/#i-4

擁壁の構造:建築基準法施行令第142条に規定

擁壁の構造は、鉄筋コンクリート造、石造その他これらに類する腐食しない材料を用いた構造としなければなりません。又は、宅地造成等規制法に基づく国土交通大臣認定品を使用しなければなりません。

一般的には宅地面積を広く確保するためにL型擁壁が用いられますが、ケースバイケースで崖面の状況やコストとの兼ね合いから擁壁構造の選定を行います。

[建築基準法施行令第142条(擁壁)]

建築基準法施行令第142条

第138条第1項に規定する工作物のうち同項第五号に掲げる擁壁(以下この条において単に「擁壁」という。)に関する法第88条第1項において読み替えて準用する法第20条第1項の政令で定める技術的基準は、次に掲げる基準に適合する構造方法又はこれと同等以上に擁壁の破壊及び転倒を防止することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いることとする。

一 鉄筋コンクリート造、石造その他これらに類する腐食しない材料を用いた構造とすること。

二 石造の擁壁にあつては、コンクリートを用いて裏込めし、石と石とを十分に結合すること。

三 擁壁の裏面の排水を良くするため、水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜穴の周辺に砂利その他これに類するものを詰めること。

四 次項において準用する規定(第7章の8(第136条の6を除く。)の規定を除く。)に適合する構造方法を用いること。

五 その用いる構造方法が、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて確かめられる安全性を有すること。

2 擁壁については、第36条の3〜(略)〜第80条の2並びに第7章の8(第136条の6を除く。)の規定を準用する。

注)CB塀を擁壁としている場合について(再掲)

コンクリートブロック(CB)塀に土圧をかけている敷地がたまに見受けられますが、ブロック塀は塀であり、擁壁にはなりません。時間が経過すると土圧により外側に膨らむことが想定されますし、地震時の倒壊の原因となります。

構造計算の基準・仕様

擁壁の構造計算の基準については、「平成12年国交省告示第1449号第3」により、宅地造成等規制法施行令第7条(RC造の破壊、転倒、滑動、沈下)に規定されており、破壊、転倒、滑動、沈下に対して安全性の検討を行う必要があります。

ただし、例外があります(同告示第3第一号〜第四号を参照)

適用除外規定は、次の4つです。

- 施行令第6条第1項各号のがけ面に設ける擁壁(下表参照)

- 斜面の安定計算(円弧すべり解析)を行って安全性が確かめられた崖

- 施行令第8条の練積擁壁(*構造計算しなくてもよい5m以下の間知積)

- 国土交通大臣認定の擁壁(施行令第14条)

>>>解説記事リンク【宅造認定品とは?】宅地造成工事・建築確認申請にも際に便利な擁壁です。

| 土質 | 擁壁不要の崖 | 擁壁設置が必要な崖(崖上端から5mを除く) | 擁壁設置が必要な崖 |

| 軟岩(風化の著しいしものを除く。) | 崖角度≦60度 | 60度<崖角度≦80度 | 崖角度<80度 |

| 風化の著しい岩 | 崖角度≦40度 | 40度<崖角度≦50度 | 崖角度<50度 |

| 砂利、真砂土、関東ローム、硬質粘土等 | 崖角度≦35度 | 35度<崖角度≦45度 | 崖角度<45度 |

構造計算の項目については、破壊・転倒・滑動・沈下とされており、それぞれの項目を確認する規定となっています。

ここでの注意点としては、同令第7条第2項第3号の摩擦係数です。自治体ごとに定めている「がけ条例」により、摩擦係数が定められているケースがありますので、一概に同令7条の係数を使用するのが正しくない場合があります。摩擦係数が0.2と0.3では大きく違います・・・

>>>構造計算に関する詳細な解説はこちらにまとめてありますので、合わせてご覧ください。

擁壁構造の仕様規定については、建築基準法施行令第142条第2項において準用規定が定められております。法令は次のとおりで、まとると下表のようになります。

| 準用する施行令 | 概要 |

|---|---|

| 第36条の3 | 構造計算の原則 |

| 第37条 | 構造部材の耐久 |

| 第38条 | 基礎 |

| 第39条第1項・第2項 | 屋根ふき材等 |

| 第51条第1項 | 組積造 |

| 第62条 | 構造耐力上主要な部分等のささえ |

| 第71条第1項 | 鉄筋コンクリート造 |

| 第72条 | コンクリートの材料 |

| 第74条 | コンクリートの強度 |

| 第75条 | コンクリートの養生 |

| 第79条 | 鉄筋のかぶり厚さ |

| 第80条 | 無筋コンクリート造 |

| 第80条の2 | 構造方法に関する補則 |

| 第7章の8 *第136条の6を除く | 工事現場の危害の防止 (建築物の建て方規定を除く) |

2 擁壁については、第36条の3、第37条、第38条、第39条第1項及び第2項、第51条第1項、第62条、第71条第1項、第72条、第73条第1項、第74条、第75条、第79条、第80条(第51条第1項、第62条、第71条第1項、第72条、第74条及び第75条の準用に関する部分に限る。)、第80条の2並びに第7章の8(第136条の6を除く。)の規定を準用する。

建築基準法施行令第142条第2項

注意が必要なものとして、建築基準法施行令第79条の鉄筋の被り厚さ・・・これは宅地造成以外の土木工事で使われるような擁壁の被り厚さとは異なります。

(建築基準法の場合には、原則として基礎の被り厚さは6㎝以上が必要となります。既製品の場合には被り厚さは緩和されます。)

>>>関連記事を貼っておきますので参考にご覧ください。

参考:宅地防災マニュアル

宅地造成等規制法の許可等を必要とする宅地造成に関する工事や都市計画法の許可を必要とする開発行為を対象として、開発事業者が事業を実施する際や行政担当者が開発事業を審査する際の参考に供するものとして国土交通省においてマニュアルが公表されています。

建築基準法の擁壁は宅地造成等規制法に基づく擁壁と同意義ですので、もっと宅地造成に関して知識を深めてたいという方は、ダウンロードしておくことをおすすめします。

なお、解説マニュアルも販売(ちょっと経費で購入!と言うわけにはいかないくらいにしては高め。とはいえ、事務所を守るには必要な経費と考えてもいいかもです。)されていますので併せてリンク先を貼っておきます。

確認申請に必要な図書

工作物(擁壁)の確認申請図書は、建築基準法施行規則第3条に規定されています。次の図書を正副2部準備します。

| 図書の種類 | 図面等に明示する内容 |

|---|---|

| 付近見取図 | ・方位 ・道路 ・目標となる地物 |

| 配置図 | ・縮尺 ・方位 ・敷地境界線 ・擁壁の位置 ・申請に係る工作物と他の建築物(工作物)との別 ・擁壁の寸法 ・擁壁の構造方法 |

| 平面図または横断面図 | ・縮尺 ・主要部材の材料の種別、寸法、平面形状 ・崖及び擁壁の位置、構造方法 ・近接又は接合する建築物(工作物)の位置、寸法、構造方法 ・構造耐力上主要な部分である部材(接合を含む。)の位置、寸法、構造方法 ・材料の種別 |

| 側面図または縦断面図 | ・縮尺 ・主要部分の材料の種別、寸法 ・鉄筋コンクリート造等の柱の各部の高さ ・構造方法 ・立面形状 ・近接又は接合する建築物(工作物)の位置、寸法、構造方法 ・構造耐力上主要な部分である部材(接合を含む。)の位置、寸法、構造方法 |

| 構造詳細図 | ・縮尺 ・主要部分の材料の種別及び寸法 ・構造耐力上主要な部分である接合部、継手、仕口、溶接の構造方法 ・鉄筋の配置、径、継手、定着の方法 ・コンクリートの被り厚さ |

| 基礎伏図 | ・基礎の配置、構造方法、寸法、材料の種別 |

| 敷地断面図、基礎・地盤説明書 | ・支持地盤の種別及び位置 ・基礎の底部又は基礎杭の先端の位置 ・基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠 |

| 使用構造材料一覧表 | ・構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 |

| 施工方法等計算書 | ・打撃、圧力又は振動により設けられる基礎杭の打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置 ・コンクリートの強度試験方法、調合、養生方法 ・コンクリートの型枠の取り外し時期、方法 |

| 構造計算書 | ・擁壁の基礎構造及び構造計算 ・鉄筋のかぶり厚 ・建築基準法施行令第142条第1項第5号の構造計算の結果及び算出方法 など |

擁壁に関連する「がけ条例」とは?

擁壁に関する法律の規定は、これまで説明してきたとおり、建築基準法の中で明確には設計の基準値等が規定されていません。

このため、これを補足する形で各自治体では条例(がけ条例や規則、建築基準条例の中で規定など・・・)で摩擦係数や崖の土質と擁壁、擁壁設置不要の考え方などが示されています。

擁壁の建築確認申請の際には、必ず事前確認する必要がありますので、参考にまとめた記事がありますのでご確認ください。

本記事のまとめ

高さが2mを超える擁壁は建築確認申請が必要となります。

ただし、確認申請が必要となる高さの取り扱いについては、特定行政庁(役所)ごとに異なりますので、設置する行政に確認してみてください。

なお、宅地としての利用が想定されない土地(建築物を建築しない土地)への擁壁の設置はそもそも建築確認申請が不要です。

また「擁壁」を築造する際には、建築基準法・宅地造成等規制法で定める構造や宅地造成等規制法に基づく認定品を利用する必要があります。

それでは今回の記事は以上となります。

最後までご覧いただきありがとうございました。参考となれば幸いです。

【補足】宅地造成等規制法については、令和4年の改正法(公布:令和4年5月27日。令和4年法律第55号)の成立に伴い、「宅地造成及び特定盛土等規制法」に法律名が改正され、「宅地造成工事規制区域」から「宅地造成等工事規制区域」に変更となる予定です。施行日は1年以内施行。改正の詳細は、別途記事にする予定ですが概要版はこちらから確認可能です。

>>>https://blog-architect.me/2022/03/02/takuchizousei-kaisei/#i-4

建築士でも「擁壁」の建築確認申請が出来るようになれば仕事の幅が広がりますよね。

わたし自身は擁壁の建築確認審査のみでしか担当したことはありませんが、擁壁の建築確認審査ってどのようにするの?と悩んだ時に使った書籍を参考に貼っておきます。

一度購入すればずっと使えるので、仕事の幅を広げよう!と考えている方は是非、ご購入ください。

*黄色本については一般的に設計士さん持っているので、「持っているわい!」と思った方すみません。

(注)「建築物の構造関係技術基準解説書」については、ICBA情報会員の方であれば、一般財団法人建築行政情報センターさんから直接購入する方がAmazonより安いですので便利です。(https://www2.icba.or.jp/products/detail.php?product_id=490)