この記事では、建築主事・民間建築主事とは?の視点で、建築主事の役割や建築主事になるための方法について分かりやすく解説を行っています。

こんにちは!YamakenBlogへようこそ!

YamakenBlogでは、建築基準法や都市計画法、宅建業法など、まちづくりに関連する難解な法律を、元行政職員の私が分かりやすく解説しています。

このブログは、建築・不動産業界のプロから、家づくりを計画中の方、店舗立地を検討している方まで、誰でも役立つ情報が満載です!

ぜひ、ブックマーク登録を行い、今後も役立つ情報を受け取ろう!

*このサイトリンクはブログやメール、社内掲示板などで自由に使っていただいて大丈夫です!お気軽にどうぞ!

建築主事とは?

建築主事とは、建築基準法第4条に規定されています。法のみを読んでもとってもわかりづらいので、法第4条第1項主事、法第4条第2項主事、法第4条第5項主事、法第4条法第97条の2第1項主事というものがおります。

【注】業界的には何項主事という言い方はしていないので注意。

一般的には第1項と第5項主事(第1項が中核市・指定都市に置かれる市主事、第2項が第1項等の区域外の地域を担当する都道府県主事)に区別されます。

(建築主事)

建築基準法第4条第1項・第2項・第5項

第四条 政令で指定する人口25万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第6条第1項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。

2 市町村(前項の市を除く。)は、その長の指揮監督の下に、第6条第1項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。

5 都道府県は、都道府県知事の指揮監督の下に、第1項又は第2項の規定によつて建築主事を置いた市町村(第97条の2を除き、以下「建築主事を置く市町村」という。)の区域外における建築物に係る第6条第1項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。

- 法第4条第1項:人口25万人以上の市(政令で指定される市のみ)は必ず設置

- 法第4条第2項:第1項で主事を置く市以外で主事を任意に設置した市町村

- 法第4条第5項:都道府県(第1項・第2項主事エリア以外を担当)は必ず設置

- 法第97条の2第1項:❶及び❷以外の市町村で任意に設置

なお、建築主事は、建築基準法第4条において、都道府県知事や市町村長の指揮監督の下に置かれると定められていますが、建築主事の権限は、これらの指揮監督者から独立して行うこととなっており、自治体の長であっても、建築主事に代わっての権限執行や、建築主事の確認処分(確認済証の交付など)を取り消すことはできない規定になっており、自治体の組織の一部と言えるものの、独立した権限を行使する建築行政の一部の専門家となります。

参考記事:建築主事を設置している市町村の一覧表はこちらの記事で確認可能です。

では、次に、この建築主事がどの様な事務を行うのかお話します。

建築主事が行う事務とは?

代表的な部分のみの紹介となりますが、もっとも代表的な業務としては、建築確認業務です。

建築確認審査業務とは、建築基準法第6条第1項に規定されています。

建築主は建築物を建築する際には建築計画について建築主事の確認を受けなければならないとされているルールです。

なお、補足としまして、世間的には、建物を建てる際の許可と認識されていますが、実際には確認行為となっています。

関連記事:https://blog-architect.me/2018/12/04/建築確認申請は「確認」であって「許可」ではな/

この建築確認審査に加えて建築着工後の中間検査や完了検査の業務となります。

建築主事の業務としては、この確認審査→中間検査→完了検査がほぼ中心となっています。その他にも建築主事が行う業務はありますが割愛します。

民間建築主事もいる

建築主事ですが、行政だけではなく民間もいます!!

民間の場合には、役所のように行政職員を指名するのではなく、国土交通省や都道府県知事が指定する民間企業・財団法人等の組織が該当します。

ご高齢の方であれば『建築主事は行政だけでしょ』って思う方がおりいまだに役所が許可を出した!という言い方をすることも多く存在します(役所職員時代にはとんでもないクレームばかりを受けていました)。

しかしながら、今から約20年前に法令改正があり、行政による裁量権がなく法適合性の審査のみを行う建築確認業務などは、民間でも同じようにできるという理由で開放されています。そのため、民間主事が存在します。

法律でいうと建築基準法第6条の2になります。

この規定の中で民間(指定確認検査機関)の確認を受けることが可能となっています。

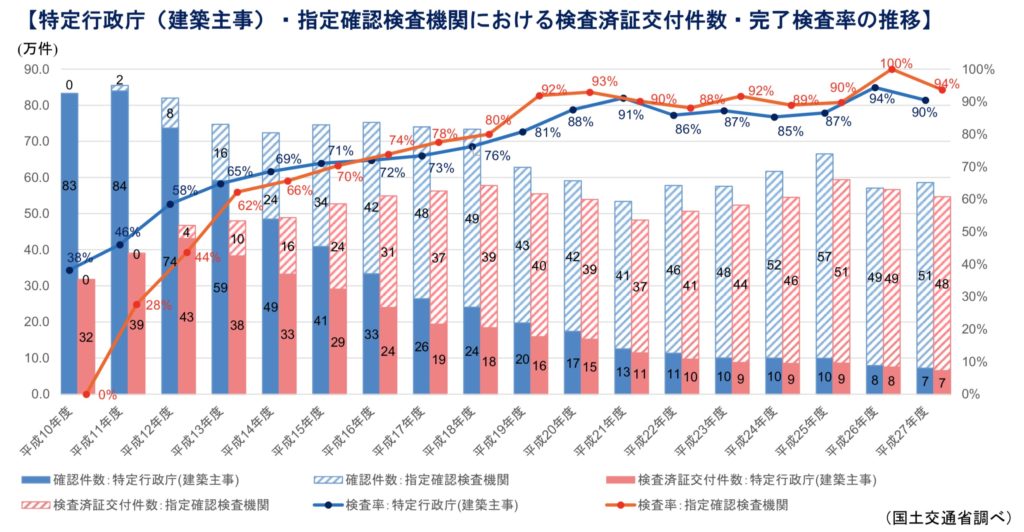

この表を見て頂くと分かりますが、現在は、民間(指定確認検査機関)の確認を受ける件数の方が多い(平成27年の建築確認件数では、行政が7万件、民間が51万件)ですね。

行政と違い、営利目的である民間審査機関は審査スピードが早いのが選択される理由と、大手ハウスメーカーが出資して設立された審査機関もありますので民間が多くなる傾向にあります。

さらに行政の場合、建築確認審査だけを主業務としておらず違法建築物に対する指導や定期報告のチェック、建築行政相談、まちづくりなど多岐にわたるため人員を確保するのも難しい状況です。

指定確認検査機関の場合、窓口に直接行かなくても電子申請で受け付けてもらえますし便利です。

建築主事が行う主な業務

| 内容 | 法令 |

|---|---|

| 建築確認申請の受理・審査・確認済証の交付など (国、都道府県、建築主事を置く市町村からの計画通知) | 建築基準法第6条 (建築基準法第18条関係) |

| 完了検査申請書の受理・検査・検査済証の交付など (国、都道府県、建築主事を置く市町村からの通知) | 建築基準法第7条 (建築基準法第18条関係) |

| 中間検査申請書の受理・検査・検査合格証の交付など (国、都道府県、建築主事を置く市町村からの特定工程にかかる通知) | 建築基準法第7条の3 (建築基準法第18条関係) |

| 完了検査申請書(国等による工事完了通知)受理後の建築物の仮使用認定 | 建築基準法第7条の6 (建築基準法第18条関係) |

| 建築物、建築物の敷地の所有者、管理者、占有者、建築主、設計者、工事監理者、工事施工者、指定確認検査機関等に対して工事計画、施工状況、建築物の敷地、構造等に関する報告を求めること | 建築基準法第12条第5項関係 |

次に、建築主事になるのはどうすればいいの?って思っている方向けに受験資格要件を解説します。

建築主事(民間主事を含む)になるには?

建築主事になるには、「建築基準適合判定資格者検定」に合格(建築基準法第5条に規定)する必要があります。

受験資格としては、一級建築士に合格した者で2年以上の実務経験(政令第2条の3に規定)が必要となります。

政令第2条の3を要約すると

・建築審査会の委員として行う業務

・大学の学部等において教授又は准教授として建築に関する教育・研究等を行う業務

・建築確認審査・完了検査等を行う業務

となっています。

ですので、建築士事務所に従事している方は基本的に取得することはできません。あくまでも行政(建築確認審査・完了検査等に従事)か指定確認検査機関にて実務を積む必要があります。

将来、建築主事(行政)になりたいなら、建築系の大学を卒業して役所(中核市、指定都市、都道府県)に建築職として就職し、実務を経て一級建築士となった後に建築基準適合判定資格者検定を受験する必要があります。

*中核市や指定都市以外の市でも建築主事を任意で設置している市もあります。人口が多いの方が実務経験を多く積むことができるのとまちづくり行政に携わる機会と、その行政の規模感が異なるので、法第4条第1項または第2項の設置市を選択させることをお勧めします。

関連記事:一級建築士に独学で挑戦した話です。

まとめ

最後に、建築主事が行う確認業務は、一般的には裁量性が無いものとされていますが、実際には、柔軟に対応されているのが実情ではないかと思います。

わたしも公務員時代に審査を担当していたときは、法律では想定していないような事案について個別に判断を行う機会が多くあったように記憶しています。

また、地域によって慣習が異なるため、その地域ごとに法律の取り扱いが異なるのも建築基準法の特徴的なところです。

建築基準法の法は細かく厳格なルールが定められているイメージを受けますが、実際には解釈に大きな幅があるため、各建築主事が地域の実情に応じて柔軟に対応している様に見えるという表現の方が適切かもしれません。

参考記事:建築主事を置く市町村=特定行政庁 となります。詳細はこちらの記事をどうぞ!

最後までお読みいただい方、ありがとうございました!!

共有アイコンをタップし、「ホーム画面に追加」を選択してください。

共有アイコンをタップし、「ホーム画面に追加」を選択してください。