この記事では、立地適正化計画ってそもそも何?郊外を見捨てる(切り捨てる)計画なの?そうした点について分かりやすく解説しています。

こんにちは!やまけん(@yama_architect)といいます。

YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産に関して業務に役立つ豆知識を発信しています。

目次

はじめに

「立地適正化計画」を理解するのって結構難しいんですよね。

というのも、名前がよくない!!ww立地の適正化って何やねん!って、とても都市計画と関連している計画には思えないのが現実だと思います。

というかそれで全く問題なし!

にも関わらず、理解出来ないならまだいいけど、郊外の方からは見捨てられる(切り捨てられる)計画だと思われてしまう人が一定数いるんですよ。

今回の記事はそういった方々の悩みを解決する記事です。(ちょっと、後半部分でキツイこと言いますが、ご了承ください。)

この記事で解説する「立地適正化計画とは何か」を読めば、日本全体が取り込もうとしている都市政策の動きを理解することができて、特に地方都市での住宅選びの手助けになるはずです。

端的にまとめているので「立地適正化計画」を知らない方でも理解しやすいと思います。

これから地方都市が歩むコンパスになるので読んでみてください。

立地適正化計画の本質・目的

立地適正化計画とは、「コンパクトシティ」+「ネットワーク」の都市構造を構築していく制度です。

計画の対象とする区域は、「都市計画区域」です

都市計画区域とは、都市計画法第5条で定めれる区域で一定規模の市街地を有する都市が指定されます。計画期間は、概ね10年から20年ほどです。

この立地適正化計画、根拠となる法律は、平成13年に公布された比較的新しい法律である都市再生特別措置法です。

都市再生特別措置法の第81条に「立地適正化計画」に関する内容が定められています。改正法の施行は平成26年8月と、まだ数年しか経過していない新しい制度となっています。

コンパクトシティという言葉自体は一度は聞いたことがありますよね。

都市を縮小させる。厳密には広がり過ぎた市街地(ほぼ市街化区域)の規模を小さくして人口密度や都市に必要な機能の維持を図っていこうとするものです。

ポイントは人口密度の維持

先に重要なポイント(計画の本質的な部分)をお伝えします。

それは、人口密度の維持です。

多くの方は、コンパクトシティ=『失敗』しかイメージしていないと思いますが、それには中心市街地活性化法が関係します。

中心市街地活性化が話題になっていた平成の中頃、コンパクトシティは一極集中が当たり前に考えられていました。

当然、中心市街地活性化の基本計画で認めていた一市一区域という原則(現在は廃止)があったため、一極に集中せざるを得なかった部分があります。

さらに、基盤整備や箱物整備が主流となっていたことと、日本全体が経済成長していない時代だったため、批判の的とされ、経営破綻した市街地再開発事業も相まって、『失敗』と言うレッテルを貼られてしまったと考えられます。

もう一つ理由として、都市内が多核的な都市構造となっている場合には一極集中施策は上手く機能しなかったことが要因と考えられます。

そういった経験を踏まえ、現在のコンパクトシティの考え方は、人口密度を維持する拠点を複数設けて、それらを公共交通ネットワークで結ぶ考えにシフトしています。

とても現実的な考えに変化してきたわけです。

では、立地適正化計画ですが、どのような内容が定められるのか次項をご覧ください。

立地適正化計画で定める内容

立地適正化計画で定める内容は、都市再生特別措置法第81条第2項に規定されています。

*下記の表は2項の一号から三号のみ記載している抜粋版です。

| 法令 | 内容 | 備考 |

|---|---|---|

| ①法第81条第2項第一号 | 住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針 ✔︎関連記事 「立地適正化計画」は都市計画マスタープランの一部とみなされる。 | *都市計画マスタープランの一部とみなされる。 |

| ②同項第二号 | ◽️居住誘導区域の設定 都市の居住者の居住を誘導すべき区域(居住誘導区域) ◽️居住誘導区域に誘導を図る施策(誘導施策) 居住環境の向上、公共交通の確保その他の当該居住誘導区域に都市の居住者の居住を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項 | ✔︎関連記事 ▶️「居住誘導区域」を分かりやすく解説しました。 |

| ③同項第三号 | ◼️都市機能誘導区域 都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域(都市機能誘導区域) ◼️都市機能誘導区域に誘導を図る施策(誘導施策) 当該都市機能誘導区域ごとにその立地を誘導すべき都市機能増進施設(誘導施設)並びに必要な土地の確保、費用の補助その他の当該都市機能誘導区域に当該誘導施設の立地を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項 | ✔︎関連記事 ▶️「都市機能誘導区域」を分かりやすく解説しました。 |

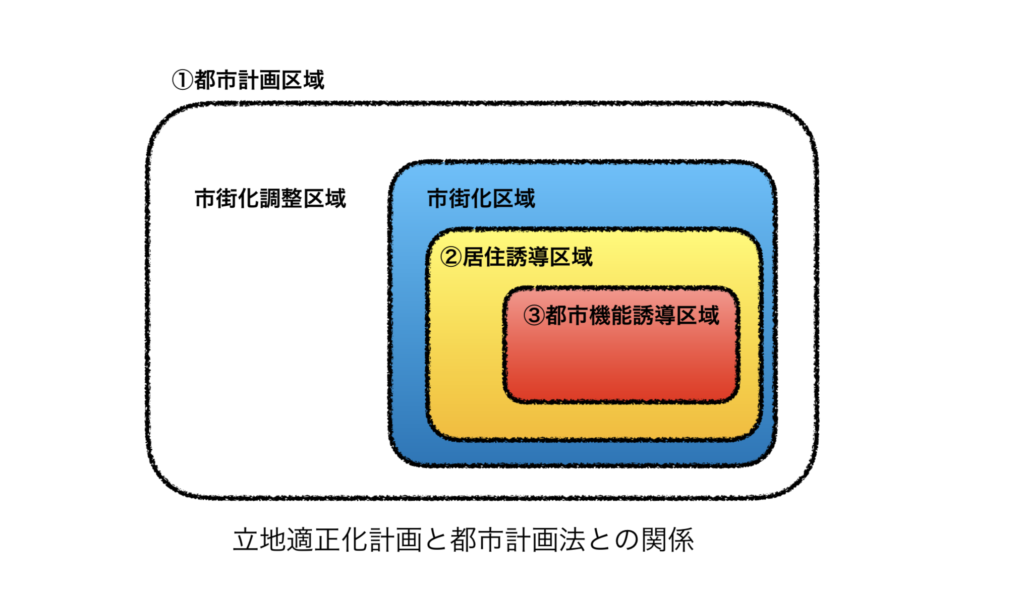

上表の立地適正化計画で定める事項と都市計画法との関係性は次のようになります。

見てもらうと分かりますが、市街化区域の中に、居住誘導区域と都市機能誘導区域を定めることとなります。なお、非線引き都市(区域区分を定めていない都市)の場合には、用途地域内にこれら両区域を定められます。

注)都市計画区域、市街化区域、市街化調整区域は都市計画法に基づき指定されるものですが、誘導区域は都市計画法の地域地区等として指定することはできません。

ここで留意しておくべき点があります。

それは、市街化調整区域や市街化区域が都市計画決定されるものに対して、居住誘導区域と都市機能誘導区域は都市計画決定されません(することができません)。

これは、両誘導区域の趣旨が、コンパクトシティを緩やかに進めて行こうとする現行法の考え方からそのようになっています。

そのため、実際に両誘導区域に誘導する方法は、”誘導”に限れられており(なお、誘導区域外に居住調整地域を指定して、一定規模の開発を法的に抑制する手法は整備されています。)、例えば、住宅取得や施設整備の一部補助などが自治体で行われている状況です。

何故、ここまで立地適正化計画の計画が進められているのか。

もちろん急速な人口減少や超高齢社会の到来が要因で、あらかじめ対処することが理由ですが、もう一つポイントがあります。

それは、国がハード整備費等に支出する社会資本整備総合交付金をはじめとする補助事業の要件として、立地適正化計画を定め、かつ「都市機能誘導区域」や「居住誘導区域」での事業に限る制度にシフトしてきたからです。

全ての補助事業ではありませんが、市街地部で行われる国土交通省の補助事業の多くは、この立地適正化計画を定めていることが必須要件となりつつあります。

ですので、多くの自治体で計画作成を進めています。

補助事業ありきで進めること自体の良し悪しは別として、コンパクトシティの形成を進めることについては、現時点の日本においては必要なことではあります。

とはいえ、一方で、画一的な政策は、自治体の裁量を無くしてまう恐れもあるため、決められた条件下において、いかに国と地域住民の意見を踏まえながら、バランスよく都市政策を進めていくかが今後、自治体に求められるポイントになると私個人としては考えています。

本記事のまとめ

立地適正化計画のポイント

- 立地適正化計画は、平成26年8月からスタートした新しい制度

- 従来とは異なり、一極集中ではなく、多極ネットワーク型コンパクトシティの形成を進める計画

- 市街化区域内に都市機能誘導区域と居住誘導区域を定める

- 誘導区域外における一定規模の開発行為や建築行為が届出対象

- 市町村が行う誘導施策等を計画に記載

ざっと、上記のようなものです。

三大都市圏の方々は人口減少が進むのはまだ先なので、気にしなくて良いですが、それ以外の都市では人口減少が進むので、自分達の都市がどのように進められようとしているか自分で調べて、知識を得ておくことをお勧めするところです。

それでは、今回の記事は以上となりますが、最後に補足です。

補足(切り捨て計画だと思われている方へ)

立地適正化計画は、今すぐに強制的に移住を進めていくものではないことに注意が必要です。

都市計画運用指針上でも20年先を見据えという用語が記載されています。

また、良くある疑問点として、居住者が少ない郊外から強制的に移住させる考えなのか、山間部などの人達を見捨てるのか(切り捨てるのか!)と言う声を聞くことがあります。

考えも何も、地方から都市部への移住はこれからも自然的に進みます。

その際に郊外の利便性の高い地域を自治体が示しているに過ぎないことを理解しましょう。

それでも、見捨てる(切り捨てる)計画と考えてしまう方。

それはそれでいいんじゃないでしょうか。

中山間地域をはじめとする郊外部の保護とコンパクトシティは相入れるものではないため、両方の考えとも批判されることではありません。

ただし、日本は資本主義経済で運営されている国です。

そこだけは理解した方がいいです。

仮にこのまま、人口密度維持に必要な対策を取らないで放置し荒廃若しくは消滅する都市が出現したら、それはそれで国や自治体を批判するのではないでしょうか。

批判する前に、自分達の力で移住しやすい地域に変える努力した方がいい。

若い人達だって、全員が利便性の高い地域に住みたいと考えているわけでは無くて、スローライフを楽しみたいと考えている人も一定数はいます。

批判する原動力を地域のために使った方がいい。

使ってるよという方、そう言っている時点で使っていません。

まずは、自分達の地域を紹介するブログをつくりや情報発信をはじめてみたらいい。

「私は年寄りだから、パソコンは使えない・・・」

じゃあ、地域活性化は無理ですね。諦めて、批判はやめましょう。

少しキツイことを言いましたが、まちづくりの主役は自治体では無くて地域住民や企業です。

自治体ではなく、頼るべき相手でもなく、自治体は利用してこそ意味があります。

以上です。頑張ってください。地域が輝くにはあなたしかいない。