こんにちは!やまけん(@yama_architect)です^ ^

YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産に関して業務に役立つ豆知識を発信しています♪

都市で生活する方のほとんどと言っていいと思います。

新型コロナウイルス(COVIDー19)による感染拡大の影響を受け、人と人とが顔を付き合わせて接触する機会は大幅に減りましたよね。

人がこれまで行ってきたあたり前とされてきたコミュニケーションは、 face to faceにように物理的な接触からSNSが大きな割合を占めることとなる社会に変わるキッカケとなったと思います。

この状況は短期的かというとそうでも無いと思います。

現に新型コロナウイルスの影響は1年以上も継続していますよね。

2019年の都市の状態には戻れない

多くの方は気づいていると思いますが、おそらく、ワクチンや治療薬が国民及び全世界の人々に普及するまでは、自粛と自粛解除は何度も繰り返す動きになるでしょう。それもウイルスが変異しない場合のみです(変異すれば、自粛と自粛解除の繰り返しになると思います)

そして、この社会の状態は、コロナウイルス終息後も続くと考えらえています。

一部の企業では通常通り出社するのが当たり前とする方針を崩さないことも考えられるでしょう。

しかしながら、出社せずに現在の生産性を維持若しくはそれ以上に向上させることができると証明できれば(多くの企業で実践するはず)、通勤は無駄な交通費となるだけで、なおかつ大量の時間を消費する無駄な行動になるでしょう。

私達は、出社することがあたり前とされていたこの考えは脆くも崩れさり、出社しないで仕事をすることが求められるようになったということです。社会のあり方は大きく変わるし、通勤を前提とする都市のあり方が変わらなければならないと思います。

ちなみに、生産工場のように出社しないと仕事をすることができない一部の業種を除いて、この社会で仕事をする上では必須のスキルとなりそうだなと私個人としては考えているところです。

そのため、こうした社会の変革についていけない方々は早々に転職しなければならない状況に陥る可能性が高いでしょう。

この足の早い変革についていけない方が多いと考えられる現在の50代以上の方々最も辛いだろうなと想像してます・・・倒産により退職金すら出ないなんて当たり前でしょう。

でも、だからこそ、チャンスであり、どこかで自分ではもう寄り道や崩せない道を進んでいると考えているのなら、これを好機と捉えて、今までの自分とは異なる業界にチャレンジしてみるのも良いと思います。(建築業界は良いですよww)

話は戻りまして、都市のあり方が変わる時期にいるのは間違いないです。

都市計画のあり方が変わる

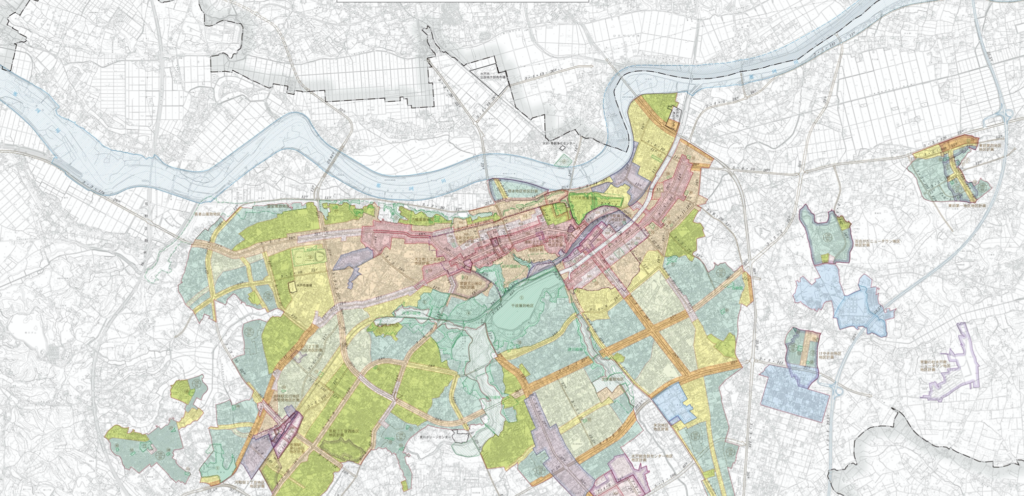

都市計画では、商業・工業・居住の3つに大きく土地利用を分類しています。

こちらは水戸の都市計画図ですが、赤色系が商業系、黄色・緑色系が住居系、水色が工業系となっていますが、中心となる水戸駅を中心に商業系が配置され、その周辺に住居系、郊外に水色の工業系が塗られています。

※出典:水戸市都市計画図

『家から会社(仕事場)まで移動』という大きな前提のもと、都市に必要な道路、公園、下水道、鉄道といった都市施設を整備してきたのです。

それが、このあたり前を崩す新型コロナウイルスの登場により、従来の都市計画で都市づくりを進めることにストップをかけられる形になったわけです。

都市計画ではフレームといって、商業や工業の用途地域の面積を決定する際に将来の小売業販売額、製造品出荷額の将来予測を行いその予測に沿って、必要な用途地域の面積を算出しその結果を都市計画に反映してきたわけですが、とりわけ商業については、既に10年ほど前からネット通販が普及し、今やコロナもあってか日用品を除いて、リアル店舗に行かないでネットで購入する方の割合が大きくなっているんじゃないかと思います。

現に自宅にいて、何か欲しいものがあれば、地元では売っていなくても、ネットであれば売っているなんてことは多くの方が経験済みではないでしょうか。

中心市街地に行く機会は減っているでしょうし、ショッピングモールで服を買うこと自体も減っていることが容易に想像できます。

この状態が続けば商業地はこんなにいらないから減らして住居や工業系にしようとする考えが出てくるでしょうし、地方では少ないですが、東京のような超過密の人口密度は少しは解消されるかもしれません。さらに、オフィスの床需要も大幅に減るのではないでしょうか。

これまで、人口や人口密度を高めることで、仕事や賃金が増加し、夢ある多くの若者にとっては大都市に移住するのが一定のステータスになっていたわけですが、何も人口が集中している都市との交流は必要でも、移住するまでは必要がないと証明されることになったんじゃないかなーと私は捉えています。

都市の型

だから、これから『都市の型』はどうなるんだと聞かれても不明ですとしか言いようがないですけどね。

とはいえ、都市計画も従来型の都市づくりだけを考えてきたわけでもないです。

新たな試みとなるスマートシティ・スーパーシティというIot、クラウド、AI、ブロックチェーンをはじめとする最新のテクノロジーを使用した都市のあり方を変えていこうとする動きはここ2・3年で急速に進めれていました。

この新たな都市の動きが新型コロナウイルスによるフェイスtoフェイスを減らしつつ、都市の課題を解決しながら生産性を高めていこうとする社会の変革とちょうどよくリンクしていると思います。

国交省を中心にスマートシティの取り組みを推進する動きが進められていますが、この国の動きにあわせて、国内の企業も活発にスマートシティの実現に向け、自治体と連携した動きが活発に進んでいます。

スマートシティの普及よりも先にコロナウイルスの感染拡大の方が早かっただけです。

ただ、スマートシティはコンパクトシティと逆行するという意見が専門家が出たり、地方の自治体によっては、かなり否定的なところもあったりするので、土地神話やアナログ信者がもたらすラスボスみたいな方々ですかね。

いずれ自然消滅すると思います。

今後の都市計画のポイント

かなり抽象的ですが、スマートシティとコンパクトシティをどのようにして協調させるかが今後の都市づくりのポイントとなるのは間違いないと思います。

コンパクトシティは、地方都市において広がり過ぎた都市をコンパクトにして人口密度を維持していこうとするものですが、コンパクトシティが目指すところは物理的な都市のコンパクトであり、一方でスマートシティは、人や物が物理的につながる必要性が必ずしも無いです。

両極端だからこそ都市をコントロールする手法としては扱いやすいと思いますが、都市が物理的に変わるには長期的な時間が必要となり、数年であり方が変わるとは考えられません。

今後、商業系における店舗や飲食店、オフィスの床需要が減少することで、特に地方都市の中心市街地に余剰スペースが発生するでしょうから、その土地の使い方をスマートシティを実行するための空間として活用することが望まれるんじゃないかな〜と思います。

こんなところでこの記事は終わりたいと思います。この記事で伝えたかったことは、これから都市のありが大きく変わるということです。このことに注視しておけば、時代に逆行した建築投資を防げると思います。

それではまた〜 Twitter(@yama_architect)