こんにちは。やまけん(@yama_architect)です。

普段、YamakenBlogでは、建築基準法や都市計画、宅建業に関して業務に役立つ豆知識を発信していますので良かったらブックマーク登録ください♪

この記事では、建築基準法における「移転」とは何かを分かりやすく解説しています。

移転とは?

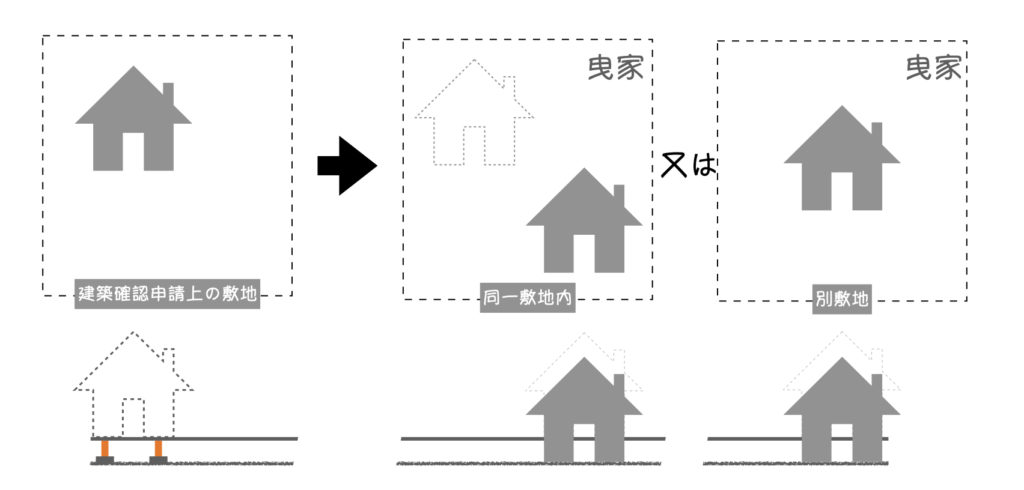

建築基準法における「移転」は、建築基準法第2条第13号の「建築」の一つとなっているため、基本的に「移転」に該当する行為を行う場合には、事前に建築確認申請が必要となります。

移転には大きく2種類あります。

- 一つ目は、同一敷地内で移転。

- 二つ目は、別敷地に移転。

ただし、別敷地に移転する場合には、特定行政庁から認定を受ける必要があり、認定を受けることができない移転の場合には「新築」又は「増築」に該当することとなります。

また、移転に該当する場合には、建築基準法第3条第3項第三号の規定により原則として遡及適用となりますが、既存不適格建築物に該当するため緩和を受けることが可能です。

緩和規定については、法律で定められているので次項で解説します。

移転における緩和規定

移転の緩和規定は、建築基準法第86条の7第4項及び施行令第137条の16に規定されています。

同施行令第137条の16第一号については、同一敷地内の移転については、改正の前後で変更はなく、引き続き既存不適格のまま移動することが可能としたもので、第二号については、個々の事例ごとに、交通上、安全上、防火上、避難上、衛生上及び市街地の環境の保全上支障がないと特定行政庁が認めるものに限るとされています。

第二号の特定行政庁が認める場合の考え方については、技術的助言(平成27年5月27日:国住指第558号)が国から発出されていて、大きく次の考え(技術的助言の抜粋)が示されており、同技術的助言に基づいて特定行政庁が取り扱いを定めています。

- 単体規定について、既存建築物の物理的な構造に関する基準は、上部構造だけをみれば移転前よりも悪くならないこと、移転の周囲に与える影響が少ないことなどを考慮し、判断することが望ましい。ただし、単体規定のうち、隣接敷地との関係で決まる基準(外壁等で延焼のおそれのある部分の防火措置等)については、敷地内で移転する位置に配慮する等周囲への影響を考慮することが望ましい。

>>単体規定について原則として適用しない(隣接敷地との関係を除く) - 集団規定について、用途地域や容積率、建蔽率などについては、移転先となる敷地を適切に選択することによって適合させることが望ましい。しかしながら、用途上既存不適格建築物である建築物が他の地域においては営業の継続が困難である場合等既存建築物(の全部又は一部)そのものの存続が困難となる場合には、特定行政庁が、当該建築物や周囲の状況、これまでの周囲の 環境への影響、対象となる規定に係る許可等の実績などを総合的に勘案して判断することも考えられる。

>>集団規定について原則として適合させる

なお、繰り返しですが、第二号に該当しない移転の場合には、新築又は増築となります。

4 第三条第二項の規定により建築基準法令の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において移転をする場合においては、同条第三項第三号及び第四号の規定にかかわらず、建築基準法令の規定は、適用しない。

建築基準法第86条の7

(移転)

建築基準法施行令第137条の16

第137条の16 法第86条の7第4項の政令で定める範囲は、次の各号のいずれかに該当することとする。

一 移転が同一敷地内におけるものであること。

二 移転が交通上、安全上、防火上、避難上、衛生上及び市街地の環境の保全上支障がないと特定行政庁が認めるものであること。

まとめ

移転については、原則として遡及適用されることから移転時において現行法に適合させなければなりません。

ただし、建築基準法第86条の7第4項に基づき既存不適格建築物(同一敷地内移転、別敷地移転の場合には特定行政庁の認定)とする場合には緩和措置を受けることが可能です。

なお、別敷地に移転する場合で認定を受けることができない場合には新築又は増築となります。

また、各特定行政庁毎の認定基準(取り扱い)は各行政庁へお問い合わせください。

それでは以上となります。業務の参考になれば幸いです。