この記事では、「風致地区」について解説しています。

こんにちは。やまけん(@yama_architect)です^ ^

YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産取引に関して業務に役立つ豆知識を発信しています♪

建築基準法や都市計画法といった都市づくりに欠かせない法律は、複雑かつ難解なので理解に苦しみますよね。そのような方のために、法律を上手に活用してビジネスや生活に活用してもらいたいと思いつくったブログです。

良かったらブックマーク登録して毎日、遊びに来てくれるとブログ運営の励みになります♪

風致地区とは?

国が定める都市計画運用指針によると、風致地区とは、「都市における風致を維持するために定められる地域地区」され、”風致とは”「都市において自然的な要素に富んだ土地における良好な自然的景観」とされます。

つまり「都市」を構成する要素として、都市が定める土地利用計画上、都市環境の保全を図るため風致の維持が必要な区域について定めることができる風致地区となります。

もう少し簡単にすると、自然のあり様のまま景観が保たれているエリア(京都や鎌倉、奈良など)を保護しようとすること。

地域地区の一つであり都市計画ツールです。

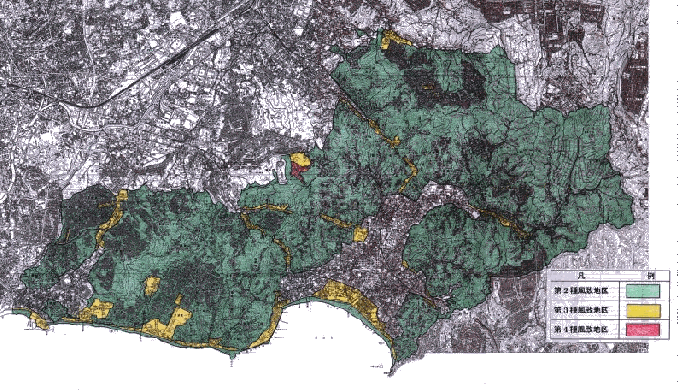

そのため、都市づくりの重要なツールであり、例えば、鎌倉幕府時代からの歴史が色濃く残る鎌倉市では、市面積の約56%(約2,194ha)が風致地区に指定されています。

また、風致地区の役割として近年追加されたワードが「グリーンインフラ」です。

近年の激甚化・頻発化する災害に対応するため、樹木や土壌の保全を図ることで、雨水の貯留浸透等のグリーンインフラ(緑の社会資本)としての機能を維持する役割も期待されているみたい。

国土交通省によると、風致地区の指定状況については、全国225都市754地区指定されており、神奈川県や京都府、兵庫県などの歴史的な都市を有する地域で多く指定されています。

※令和2年3月末時点で、全国に170,150.2ha指定されている。出典:国土交通省

風致地区は、都市計画決定(都道府県知事又は市町村長)される区域となるため、市区町村が公開している都市計画図や都市計画情報(インターネット上で確認)から確認が可能となっています。

風致地区の建築制限(重要事項説明の対象)

風致地区が指定されると、都市計画法第58条第1項の規定に基づき風致条例(風致地区内における絵建築等の規制の基準を定める政令)により建築等の制限を行うことが可能となります。

「〇〇市町村風致地区条例」で検索すると、多くの自治体では条例内容を確認することが可能です。

*例規集など

なお、風致地区の都市計画決定にも関わってきますが、風致地区の面積が10ha以上(2以上の市区町村をまたぐ場合)には都道府県が都市計画決定と風致条例の許可権者、10ha未満は市区町村が風致条例の許可権者となります。

(建築等の規制)第58条

都市計画法第58条第1項

風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。

この都市計画法第58条第1項に規定される風致条例は、不動産取引における重要事項説明の対象となっていますので、売買等を行う土地・建物が風致地区内であれば、都道府県・市町村の風致地区条例を確認し、買主に説明する必要があることに留意してください。

こちらは鎌倉市風致地区条例における許可が必要な行為の例です。例えば、建築物の建築(床面積10㎡超)を行う場合には、あらかじめ鎌倉市長の許可が必要となります。

① 建築物その他の工作物の新築、増築、改築又は移転(仮設を含む)・・・注1、2参照

② 建築物その他の工作物の色彩の変更

③ 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更・・・注3参照

④ 水面の埋立て又は干拓

⑤ 木竹の伐採・・・注4参照

⑥ 土石の類の採取

⑦ 屋外における物件のたい積注1)建築物の建築・・・新築、増築、改築又は移転に係る床面積の合計が10㎡を超えるもの。ただし、床面積10㎡以下の建築物の建築で、指定された種別により建築物の高さ、建ぺい率、壁面後退距離の許可基準に適合しているものは除く。

出典:鎌倉市(https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/fuuchi/huutitiku.html)

注2)工作物の設置・・・高さが5mを超えるもの。

注3)土地の形質変更・・・高さが1.5mを超えるのり(地表面が水平面に対して30度を超える角度をなす土地)を生ずる切土、盛土もしくは、行為面積が60㎡を超えるもの。

注4)木竹の伐採・・・すべて。

ただし、通常必要な管理行為として行う間伐や枝打ち、枯損した木竹や危険な木竹の伐採、建築物の存する敷地内において行う高さ5m以下の木竹の伐採等は、許可不要

また、許可基準(建築物の建築)として、鎌倉市では次のように定めています(参考掲載)。

例えば、第3種風致地区であれば、建蔽率は40%以下、壁面後退は道路側で1.5m、道路面以外は1.0mの他、緑化率として20%以上の確保が求められます。ちなみに、植栽計画については、細かく規定されているため、単純に「緑化」すれば良いみたいな考えとは異なる点に注意してみてください。

上記の建築物の建築の他、工作物の建設などについても許可基準が詳しく掲載されているので、風致地区とはどういう制限なの?ともう少し理解を深めたい方は、鎌倉市さんのホームページをご覧になってください。

ということで以上となります。こちらの記事が業務の参考になれば幸いです。

それではまた〜〜〜♪

(道路)

(道路以外)

・敷地面積の20%以上の植栽面積を確保し、樹高は、高・中及び低木などが一体となって良好な自然的環境を形成するようバランスのよい植栽計画とすること。

・植栽面積(敷地面積の20%)10㎡あたりに高木1本、中木2本、低木1㎡の割合で本数を確保する。敷地面積に換算すると、50㎡あたりに高木1本、中木2本、低木1㎡の割合。

・敷地境界の2方向、できる限り道路側に生垣を設置する。

・擁壁等構造物には、つた等をはわせる。

・樹木だけでは20%に足りない植栽面積分は、芝生等で補うことも可。

※出典:鎌倉市(https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/fuuchi/huutitiku.html)