この記事では、立地適正化計画において必ず定めることとなっている「居住誘導区域」について、区域から外れたら”行政から見捨てられるのか”、”土地の価格が下がるのか”というところに焦点を当てて解説しています。

不動産投資や戸建て住宅用地を購入する際の参考になるかと思いますので、ぜひ、最後までご覧ください!

解説の前に簡単な自己紹介です!

YamakenBlogは、建築基準法や都市計画法、宅建業法など、まちづくりに関連する難解な法律を、元行政職員の私がシンプルでわかりやすく解説しています。

*YamaKenの由来は「山登り好き建築士」です。

このブログは、建築・不動産業界のプロから、家づくりを計画中の方、店舗や事務所を立地を検討している方まで、誰でも役立つ情報が満載です!

ぜひ、ブックマークしてください!これからも役立つ情報を続々と発信していきます。

*このサイトリンクは、ブログやメール、社内掲示板などで自由に使っていただいてOKです!お気軽にどうぞ!

目次

居住誘導区域は切り捨てツール?

巷では、「居住誘導区域」から外れたら行政から見捨てられ、その地域は存続できない・・・

土地の評価が落ちて、売ることができないなど・・・様々な憶測が飛び交っているように思います。だから、今のうちに土地の売買を勧める不動産業者もいるようです。

居住誘導区域は、市街化区域の中に設定され、さらにその中に都市機能誘導区域が設定されます。

行政区域 > 都市計画区域 > 市街化区域 > 居住誘導区域 > 都市機能誘導区域

注)市街化調整区域には、居住誘導区域は設定できません。

都市計画区域外への影響は?

都市計画区域外は、そもそも立地適正化計画の計画対象区域外になります。

絶対そうだ!とは言い切れませんが、立地適正化計画が出来ようが出来まいが、土地の評価に影響するとは考えにくいです。(都市計画区域外の人を無理に移動させる計画ではない)

なぜなら、計画対象区域外である都市計画区域外に土地を求める人が立地適正化計画の有無により変化しないと考えるのが妥当だからです。

ありえないでしょ。そもそも土地購入を求める人が少ない(需要が少ない)地域です。

山間部を中心とする都市計画区域外は、一次産業従事者数や国全体の世帯数の変化に影響を受けることが想定されます。ある一定の層に魅力的な土地である以外は、この市場原理を覆すことはできないと考えます。

ですので、立地適正化計画の影響は殆ど受けません。

市街化調整区域への影響は?

基本的に、立地適正化計画は市街化調整区域に対する制度上の制限はありません。

居住誘導区域も、市街化区域の中に設定されるので、計画自体が都市計画区域内を対象としているとしていても、市街化調整区域は関係しないと思って頂いて良いと思います。

市街化調整区域は、原則として線引き前宅地(区域区分の線引きが行われる前からあった宅地)や一次産業従事者のための建築物以外、建築することはできないとされている地域です。したがって、市街化区域と違って、不便な地域である場合が多いですし、ある特定の方々しか、土地を求めない区域ですので、需要が少ない地域です。

計画の有無よりは、人口減少や世帯数減少に影響を受けると考えるのが妥当と思います。

市街化区域内の居住誘導区域外への影響は?

▶️工業系用途地域

はじめに工業系用途地域ですが、工業系用途地域(工業地域や工業専用地域)は、そもそも工場系用途の立地を誘導し、危険物を扱う工場や物流施設、それ以外の建築物を制限する地域ですので、計画の有無が土地の評価に影響するとは考えにくいです。

(注)工業系用途地域にも関わらず住宅団地化されてしまうケースがありますが、この場合、行政側による用途地域変更、住民による都市計画提案による用途地域変更によって住居系への変更が望ましいです。工業系のままですと、住宅地に空き地が発生した場合、騒音・振動等のトラブルの原因となり居住環境が悪化します。

▶️住居系用途地域

住居系用途地域で、居住誘導区域外となった地域については、多少影響があるかもしれません。

それは、行政側が居住誘導区域を中心に社会基盤の整備や維持等の施策展開(都市施設や公共施設の配置、公共交通など)を行うと考えられるからです。

また、民間としても、効率的に都市活動が展開できる比較的人口密度が高い地域に進出(工場を除く)することが考えられます。

しかしながら、人口減少と世帯数の減少に影響を受けない地方都市は、今や皆無と考えて良いと思いますので、急速に人口減少が進めば、そちらの方が影響が大きいと思います。

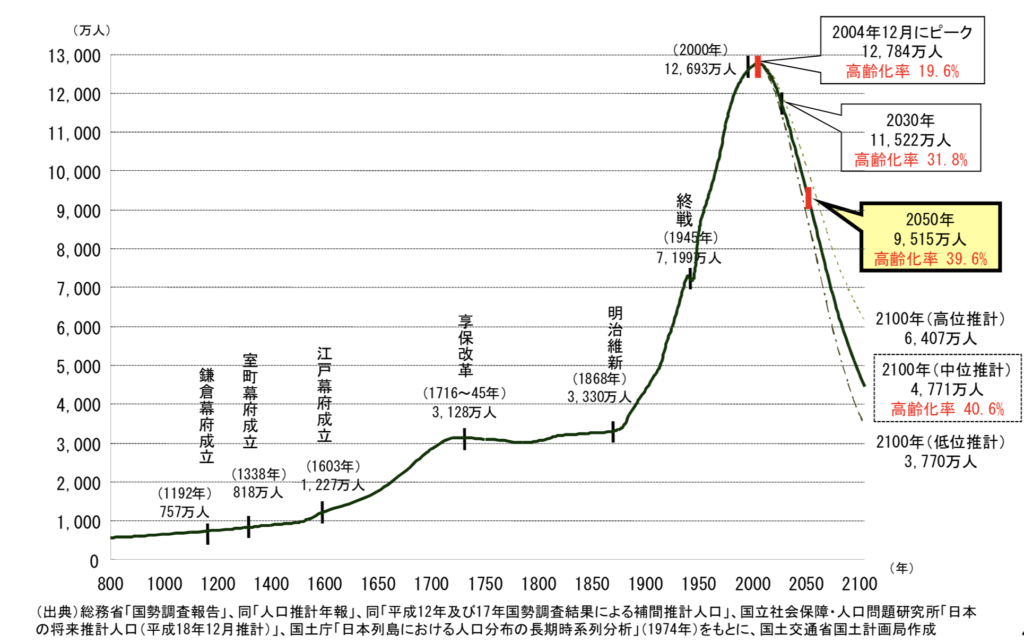

※出典:「国土の長期展望中間とりまとめ概要(国土交通省)」

国土交通省が公表している資料ですが、これから一気に人口が減少します。

合わせて、世帯数が減少するですもの相対的に不便な地域の土地の購入を求める人が減るのは当たり前ですよね・・・

売れ残った土地が、外資系(良識な外資であれば良いですが・・・)に購入される可能性の方が、土地の評価が低くなることよりも、国益を考えると危険だと私は思います。

特に、山林や田園は守り、河川上流の水源は良質な自然環境を維持しないとダメですね。こういうところは最終的には自治体が購入していかないといけないのかもしれません。

低価格となった山林等を法律無視した国内外の事業者が購入し自然環境を破壊する可能性が十分に考えられます。

なお、市街化調整区域並に建築が難しくなる「居住調整地域」というものが制度化されていますが、現時点で、指定しているのは、非線引き都市の青森県むつ市だけのようです。

では、次に、居住誘導区域を公表した都市における実際の土地の評価の推移はどうだったのか見てみます。

居住誘導区域設定後に地価はどうなったのか(花巻市の事例)

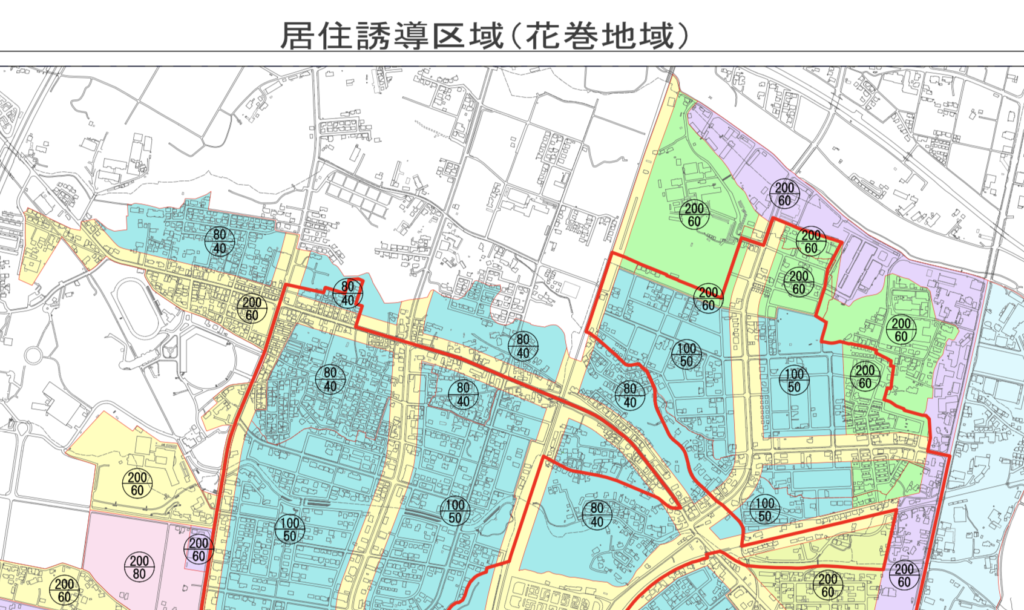

参考に見るのは、花巻市(非線引き都市)です。

立地適正化計画については、立地適正化計画制度が開始されて早い時期の平成28年6月1日に公表しています。

居住誘導区域外となっている花巻市松園町を見てみます。

(松園町は、図中の北西側にある赤線(居住誘導区域線)の外側の地域)

松園町の地価の推移と、居住誘導かつ都市機能誘導区域内である大通り1丁目の地価の推移

| 年度 | 地価調査結果(円/㎡) ※松園町(居住誘導区域外) | 地価調査結果(円/㎡) ※大通り1丁目(居住誘導区域内) |

|---|---|---|

| 2020年度 | 20,300 | 37,300 |

| 2021年度 | 20,000 | 37,800 |

| 2020年度 | 19,800 | 38,900 |

| 2019年度 | 19,800 | 40,100 |

| 2018年度 | 19,800 | 41,400 |

| 2017年度 | 19,800 | 42,800 |

| 2016年度 | 19,900 | 44,000 |

| 2015年度 | 20,000 | 45,200 |

現状だと、誘導区域内の地価の減少率が高く(中心市街地の地価が下がりきっていない。実態経済と乖離した土地価格が問題)、比較対象とまではいえませんが、誘導区域外の変化率では、ごく僅かです。

むしろ、現時点では日本経済の影響の方が大きくむしろ下がり切った地価(居住誘導区域外)は回復基調にあり、地価が下がり切っていない中心市街地では下落率が緩かな状態に回復しています。

現時点ではですが、、、今後の動向を見ないと、今のところはなんとも分からないが結論です。

それよりも、地方都市は駅を中心とする中心部の地価が下落するのが先ですね(下落というか、適正な価格に向かっていると言った方がいいのかも)

特に地方は、現時点では車を所有し、日常生活も郊外に買い物に出かけた方が経済的なケースが多いので、郊外部の地価下落が始まるのは、もう少し世帯数の減少と、立地適正化計画の具体化が本格的に進むまでは、まだ先かもしれませんね。

なお、非線引き都市のため、そもそも論として市街地の経済力が弱く市街地拡大の恐れも少ない地域です。このため、誘導区域設定の可否の影響は数年単位よりも数十年単位で反映されると考えられますので、あくまでも参考値扱いです。

地方の線引き都市が参考となりますが、線引きを行っている都市での立地適正化計画の公表は、平成30年前後が多いため、その5〜10年後の数値が見えてきたら別記事にまとめたいと思います。

行政は居住誘導区域外を見捨てるの?

何を持って行政が見捨てるのかが抽象的で分からないというのが実情です。見捨てるとは、現在、行政が担っている”道路や公園などのインフラ、福祉、教育”などの提供が無くなることを意味するかなと思います。

この他のガスや電気、水道に関しては、自治体によって運営者が異なるためその自治体の実態によるので一概に見捨てるの判断ができないです。

また、そもそも論として憲法が存在するため行政が住民を見捨てることはせず、最低限のサービスは提供されます。いますぐに、誘導区域外は行政が無いもしなくなるなんて、税金払っているんですから、見捨てられるっていうのは無いと考えられます。

とはいえ、サービスの質は別です。

道路や橋梁が補修されなかったりするのは仕方ないと諦めることもあるでしょう。

とはいえ、誘導区域外となっても市街化調整区域や都市計画区域外よりは、十分なサービスが受けられるはずです。長期的には固定資産税も下がっていくでしょうから、メリットが無いわけでもないです。ただ、市街化区域内の誘導区域に入っている地域と比べてしまうと、居住地と選択する人が少なくなる程度です。

また、将来的(20〜30年先程度)には、市街化調整区域や居住調整地域に指定される可能性はあるので、子どもの人生設計を考えてあげた方が良いかもしれません・・・。

まとめ

今回は、居住誘導区域外についての私個人の見解を述べてみました。

土地の売買を考えている方向けに書いた記事ですので、参考になれば幸いです。٩( ‘ω’ )و