建築基準法施行令第66条から規定されるもので、平成7年の兵庫県南部地震を契機として、不適切な施工や設計が多く見られたことから、大臣告示として定めることとなったルールです。

このため、平成12年以前の鉄骨造の柱脚部分はちょっと不安がある建物があるのが事実です。この記事とは直接関係ありませんが、平成12年以前の鉄骨造の建物を購入する場合は建築士に調査を依頼されることをお勧めします。

こんにちは!建築士のやまけんです。

YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産取引に関して業務に役立つ豆知識を発信しています!!

建築基準法や都市計画法といった都市づくりに欠かせない法律は、複雑かつ難解なので理解するのに苦しみますよね(私自身が苦しみました。)。そのような方のために、法律を上手に活用してビジネスや生活に活用してもらいたいと思いつくったブログです。

良かったらブックマーク登録して毎日、遊びに来てくれるとブログ運営の励みになります♪

それでは説明していきます。

目次

告示が適用されないケース

はじめに、この『平成12年建設省告示第1456号』ですが、そもそもこの告示を適用しないケースが規定されています。

適用除外されるのは仮設建築物と構造計算を行った建築物です。

(注)仮設建築物については対象となる規模が限定!!!

ただし、法第6条第一号・第四号建築物に該当する仮設のみ。第6条第二号・第三号建築物を除かれるので、例えば、2階建て以上であったり200㎡超の3号建築物はこの告示を必ず適用させなければなりません。

・構造計算を行った場合(建築基準法施行令第81条第一号〜第三号まで)

平屋で200㎡以下の4号鉄骨造仮設建築物については、この仕様規定が適用されないことで、鉄骨プレハブの柱脚についてはある程度自由度があるかなと思いますが、滑動・転倒等には十分に注意して設計することをお勧めしたいところです。

ちょっとお節介かもしれないのですが、特に現場事務所の設計には注意して欲しいところです。

基礎に緊結する構造方法の基準

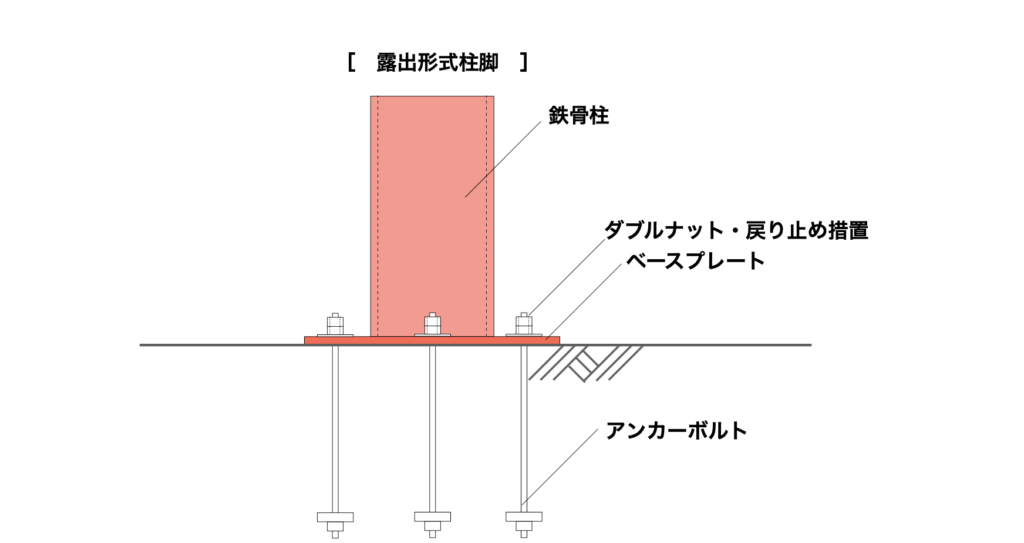

この告示ですが、一号が『露出形式柱脚』、二号が『根巻き形式柱脚』、三号が『寝巻き形式柱脚』となっております。それぞれ告示をもとに解説していきます。

露出形式柱脚

露出形式柱脚ですが、これが最も汎用性の高い柱脚の固定方法です。

設計も単純明快ですし、正直なところ、設計や施工を通じてめんどくささがないといったところではないでしょうか。

告示においては、イからへまでにアンカーボルトとベースプレートについて細かく規定されています。

文言は多いですが、書いてあることは単純ですので、解説書などと一緒に読めばすぐに理解できるはずです!

| 部位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| アンカーボルト | アンカーボルトは、柱の中心に対して均等に配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| アンカーボルトには、座金を用いる | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| アンカーボルトのナット部分の溶接、ダブルナットその他これらと同等以上の効力を有する戻り止めを施す | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| アンカーボルトの基礎に対する定着長さがアンカーボルトの径の20倍以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| アンカーボルトの先端をかぎ状に折り曲げるか又は定着金物が設けたもの(アンカーの付着力を考慮してアンカーボルトの抜け出し及びコンクリートの破壊が生じないことが確かめられた場合を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| 柱の最下端の断面積に対するアンカーボルト全断面積の割合が20%以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| ベースプレート厚 | 鉄骨柱のベースプレートの厚さをアンカーボルト径の1.3倍以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| アンカーボルト孔 | アンカーボルト孔の径はアンカーボルト径に5㎜を加えた数値以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||

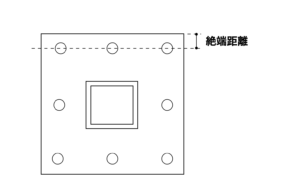

| 絶縁距離 | 絶端距離を次の表に掲げるアンカーボルトの径及びベースプレートの絶縁部の種類に応じて、定める数値以上の数値 *絶端距離:アンカーボルトの中心軸からベースプレートの絶縁部までの距離のうち最短のもの

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

根巻き形式柱脚

根巻き形式は、告示においてイからハまでに定められています。

イ:根巻き部分の高さは、柱幅の2.5倍以上

ロ:根巻き部分の鉄筋コンクリートの主筋(立ち上がり主筋)は4本以上なお、主筋の頂部をかぎ状に折り曲げたものとであること。また、立ち上がり主筋の定着長さ=鉄筋の径*次の表の数値

| 定着位置 | 鉄筋の種類 | |

|---|---|---|

| 異形鉄筋 | 丸鋼 | |

| 根巻き部分 | 25 | 35 |

| 基礎 | 40 | 50 |

ハ:根巻き部分に帯筋を配置(施行令第77条第二号・第三号)に規定する帯筋を配置したものであること。ただし、保有水平耐力計算を行った場合を除く。

*施行令第77条第二号・第三号

二 主筋は、帯筋と緊結すること。

三 帯筋の径は、6㎜以上とし、その間隔は、15㎝(柱に接着する壁、はりその他の横架材から上方又は下方に柱の小径の2倍以内の距離にある部分においては、10㎝)以下で、かつ、最も細い主筋の径の15倍以下とすること。

埋込み形式柱脚

イ:コンクリートへの柱の埋込み部分の深さが柱幅の2倍以上であること。

ロ:側柱又は隅柱の柱脚にあっては、径9㎜以上のU字形の補助筋その他これに類するものにより補強されていること。

ハ:埋込み部分の鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さが鉄骨の柱幅以上であること。

柱脚や鉄骨造について詳しく知りたい方向けの解説本等

構造関係規定について詳しく知りたい方はこちらの本が必須です。

構造計算者なら必ず持っているものですが、この本があれば、構造に関するある程度の知識を得ることが可能です。

鉄骨造のつくり方に関する導入本としてはこちらの書籍も良書だと思います。とくに漫画や絵で解説されているので、読みやすいところもポイントです。

本記事のまとめ

この仕様規定の多くは許容応力度計算を行うことで適用除外とすることができます。

詳しくは建築基準法施行令第36条を確認することで分かりますが、どのような構造計算で、どのような規定が除外されるかについての詳細は別記事にしたいと思います。

それでは今回の記事は以上となります。

告示は、『平成12年建設省告示第1456号』となります。