片流れ屋根の良さは、開放的な天井空間や特徴的な屋根の線形だったりと美しいところだったりしますが、一方で雨仕舞いをしっかりとやらないと雨漏りの原因となったり、今回説明する、軒の高さについても気を付けないと思わぬ失敗をする可能性もありますので、あらかじめ確認しておくことが必要です。

こんにちは!建築士のやまけん(@yama_architect)です。

それでは説明していきます。

片流れ屋根の軒の高さ

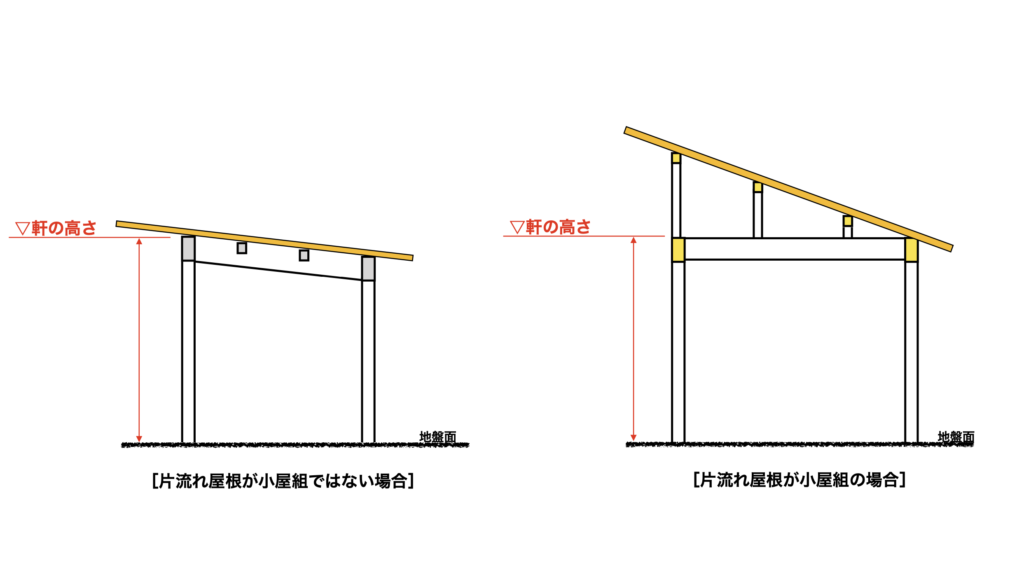

片流れ屋根の場合には、小屋組の有無によって異なります。

- 小屋組がない場合には、上図の左側の高さ

- 小屋組がある場合には、上図の右側の高さ

となります。

空間構成等によって、小屋組を行うかどうかが異なるのでどちら良いというのはありませんが、軒の高さは上図のようになりますので設計時には留意する必要があります。

なお、一部小屋組とするケースもあるので、個々の構造によって異なります。

補足:軒高が関係する法令について

集団規定としては、軒高が7mを超える場合に日影規制(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域)が適用されます。

なお、軒高が9mを超える場合には、大規模木造建築物となり建築基準法第6条第1項第2号に掲げる建築物となることから、構造計算が必要となるなど、通常の木造設計とは異なってくることもあるので注意が必要となります。

*修正前は7mと記載しておりましたとんでもない誤りです。大規模木造は(建築基準法第6条第1項第2号は、3階建て、延べ床500㎡超、軒高9m超、建築物の高さ13m超)です。

まとめ

今回は、軒高のうち片流れ屋根のケースについて解説しました。

ポイントとしては、小屋組があるかどうかです。

ご覧いただいた方々の参考になれば幸いです。