こんにちは!やまけんです。

先日、メンタリストDaiGoさんのYouTubeでタイムマネジメント手法であるPDR(Prep-Do-Review)を紹介しており、めっちゃ気になった次第です。コンサル的視点からすると今後のまちづくりにおいては大切な知識に思えたので詳しくリサーチしてみました!

結論、小さな成功を積み重ねたいと考えている人はPDCAではなくてPDAが有効だと思います。

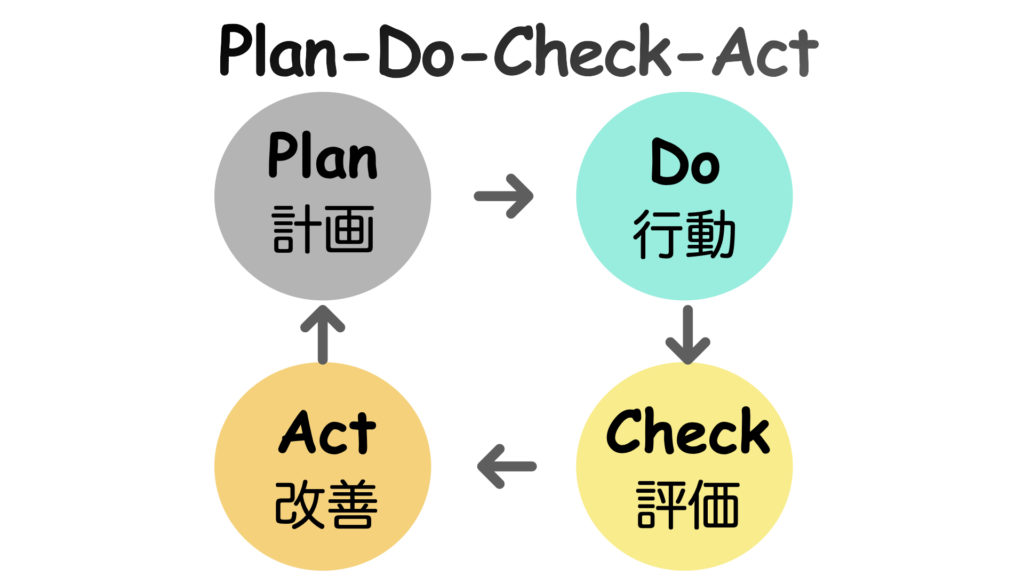

PDCAは、既にまちづくりに使えない

DaiGoさんによると『PDCA』は戦後に日本によって提唱されたそうでして、製造品の品質管理を行うために登場してきたとのこと・・・確かに、品質管理や品質向上を図る上では最適な手法だと思います。

PDCAの代表例といればまちづくりと大きく関係する”行政計画”です。全国の自治体でつくっている都市計画マスタープランや総合計画といったまちづくりの行政計画においては、計画書の巻末に必ず『PDCA』の記載があるはずです。

この行政計画は10年・20年スパンで策定されることが多いので時代の変化に全く対応できていません。よく思われると思うのですが、柔軟に計画変更しないで大丈夫なの? という話です。半年もすれば時代が変わってますよね。

コロナ禍を受けて計画を見直した行政さんはどれだけあるんでしょ?国の方針以外で自治体さんで見直したところはほぼ無いんじゃないですかね。それがPDCAの問題です。

実は計画をつくっている間に時代は変わっちゃうし、プランが時代に馴染まない可能性もあるわけです。

反論として、PDCAサイクルなんだから計画を随時見直せばいいんじゃないの?と考える方もいるかもしれませんけど、PDCAは計画にブレない軸があり、その軸は変わらない限り変更可能な幅は小さいです。

DaiGoさんいわく、プランを守りにくスタイルは老害と一緒とのこと。

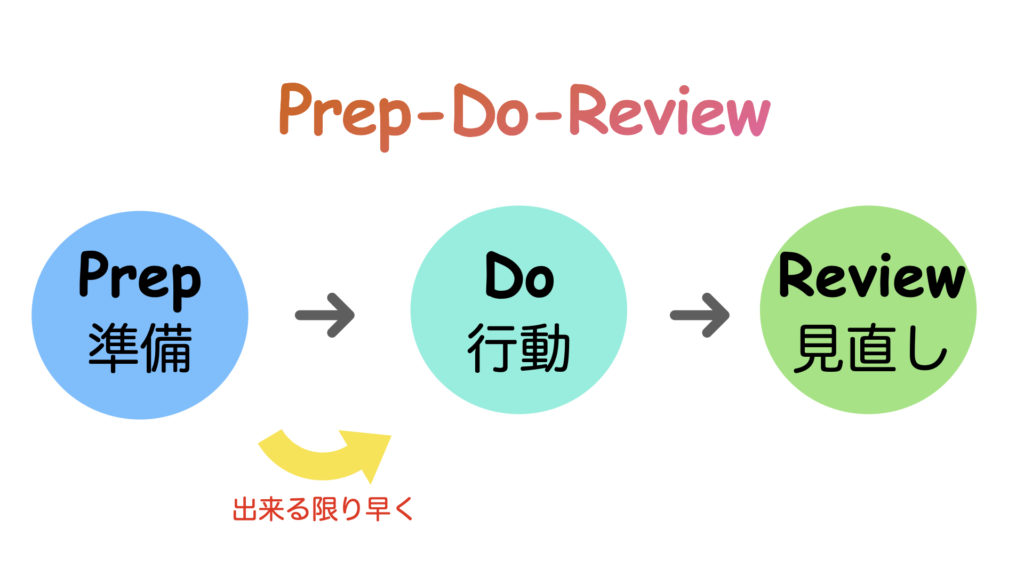

だから、これからのまちづくりは、仮説と検証を繰り返すPDR(prep-do-review)が重要です。

PDRとは?

PDRは、ハーバード・ビジネス・スクールのリンダ・ヒル氏(Linda A. Hill)によって提唱されたものでして、特徴として、PDCAのPに当たるPlan(計画)がなく、その代わりに行動準備(Prep)があります。

そして、PDCAよりも早いスパンで回し、さらにPDAの方がPDCAよりも学びが多いとされてます。

わたしがこのPDRを知って、これに近いなと思ったのはアジャイル(Agile)型開発手法です。ある程度の方向性のみを決めて修正前提で、事業を素早く進めながら軌道修正していく。おそらくアジャイル型と近いのがPDRサイクルかなと思います。

前述したとおりPDCAってPが揺るがないんです。何十・何百ページにも及ぶPが行政を動きにくくしています。

行政計画をイメージすると分かりますが、10・20年前の計画がそのまま生きてませんか!?そして、いつしか放置されているか従来の手法で施策を進めていませんか。(偉そうなこと言ってすみませんw)

行政の場合、簡単に方向性や方針、理念は変わりませんので、DCAをひたすらゆっくりと回している感じだと思います。

一方でPDRは、準備→行動→見直しを素早く進めていくので、そもそもPに当たる部分がなく、行動を前提にしていることから、社会情勢の変化に柔軟に対応することが可能なわけです。

つまり、仮説を立てて検証していく作業を迅速に進めていくには最強の方法かなと思います。

これからのまちづくり

最近のまちづくりでは、先端技術を社会に実装していくため、実証検証を小さく繰り返していく『スマートシティ』の取り組みが各自治体で進められていますが、これこそPDRやアジャイル型で進めていく官民連携の施策だと思います。

がしかし、どの自治体でも必ずいるんですが、立派な計画をつくらないと前に進められないと思っちゃっている人・・・コンサルの仕事がなくなってしまうけど、何十ページにも及ぶような計画なんていらないです。

先端技術を導入しながらスマートシティの実現を図っていく課題解決の方向性さえ決めれば、あとはやりながら軌道修正していった方が迅速かつ社会情勢に柔軟に対応できるので、PDRが最適だと思うんですけどね。

小さく仮説と検証を繰り返すチャレンジが大事ということ。

では、最後にHarvard Business reviewからPDRについて簡単に説明していきます。

PDRの使い方

PDRは、prep-do-reviewを1つのステップとして考えるのではなく、3つのステップで考えるよう提唱者であるリンダ・ヒル氏は言っています。正直よく分からないですよねw

このPDRはタイムマネジメント手法でもあるため、おそらくですが、行動する準備をして、行動し、行動した結果を分析し見直す一連の動作が大切であり、PDCAのようにいつの間にかPが疎かになることがないようにするべきだと言うことなのかなと思います。

- プレップ:行動準備

自分は何をしようとしているのか、目標や目的は何か、どのような手法でやるのか。平凡な行動だと思っていたことに問題・課題を見つけ可能性を見出すためには準備が特に大切とのこと。 - ドゥ:行動

プレップを行動に移すだけ。ポイントは出来る限りプレップからドゥの期間を短くすること。 - レビュー:見直し

行動が完了したら起きた事象を分析・検証し見直し、次の行動を考える。

この3つから構成されるサイクルは、単純明快だと思いますし、誰もが簡単に出来てると思うのですが、これを何度も繰り返すことが大切とのことらしいです。

確かに一度チャレンジして諦めて次の行動を移すまでに時間がかかったり、もうやらないなんて事も多いですよね。

仮説に対するアプローチを変えながらひたすらPDRを回すことで成功が見えてくるようです。DaiGoさんもニコニコ動画をはじめたときは月額会員が3名だったのこと・・・そこから現在のレベルまで到達するために様々な仮説・行動・検証を繰り返してきたようです。

最後に、ハーバード・ビジネス・レビューの中でプレップ・ドゥ・レビューを次のように書かれていたのが特徴的だったので紹介します。

シンプルなのですが、限られた時間を有効にするためのタイムマネジメント手法としては強力なアプローチとなるということ。そして、平凡に行動するんじゃなくて、日常的な習慣にしておくことが大事だということ。

Prep-Do-Reviewを一貫して体系的にそして日常的な習慣にする。シンプルでありながら強力なアプローチを使うことで、個人もしくはグループにおける部下を成長させるためのマネジメントツールに変えることが出来ます。

補足

PDRのデメリットは大きな組織であればあるほど従来の考えに縛られた計画で動くので採用するのが難しいと思います。なぜなら、大企業であれば投資家を気にして、行政であれば市民を気にして、仮説検証を繰り返す行動は早々にできないですよね。

ですので、個人や少数のグループの方が上手にハマると思います。だから、個人の時代になっているんじゃないかと思います。

まちづくりでも壮大な計画を立ててDCAするよりもPDRにより、様々な仮説と検証を繰り返す方法が街に賑わいを生み出す近道なのではないかな〜と思います。

PDRと関係する参考書籍をおいておきます。あわせて読むことでまちづくりに生かせると思います。

ということで以上となります。参考となれば幸いです。