こんにちは!YamakenBlogです。

このサイトは、元行政で建築指導等を担ってきた私が建築や都市計画、不動産に関して業務に関してちょっとした知識を発信しています。

今回は、建築に伴う近隣とのトラブル防止のために押さえておくべきポイントをまとめてみました。

これから住宅建築を考えている方や、宅地建物取引士試験を勉強されている方向けの記事となります。

境界線付近の建築の制限

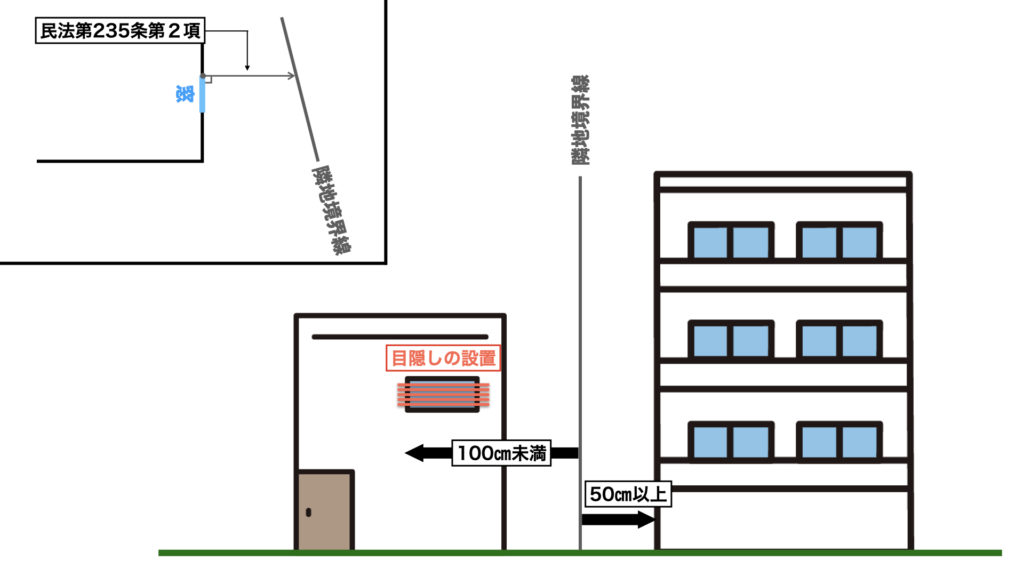

土地の境界線付近の建築の制限は民法第234条及び235条に規定されています。法第234条は、建物と境界線との距離について、法第235条は、境界から1m以内の窓等の目隠しについてです。

(境界線付近の建築の制限)

民法第234条

建物を築造するには、境界線から50㎝以上の距離を保たなければならない。

2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。

境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。

民法第235条

2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。

- 建物と隣地境界線との距離は50㎝以上の距離を確保

違反した場合には、建築を中止又は変更させることができる

(建築着手から1年経過又は建物が完成した場合には、損害賠償請求のみ可能)

- 隣地境界線から1m未満の範囲内に他人の宅地を見通すことができる窓、縁側、ベランダ等を設ける場合は、目隠しを設置する必要がある。

※ただし、上記の規定も、その土地における異なる慣習がある場合はそれに従うことなります。

ここで、疑問が生じる人がいるのではないでしょうか。

建築基準法では、建蔽率を最大で100%まで認めています。さらに防火・準防火地域内に建築物で外壁が耐火構造のものは、隣地境界線に接して設けることができるとされています。

それが建築基準法第63条(旧65条)です。

(隣地境界線に接する外壁)

建築基準法第65条

第63条 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

なのに民法では隣地から50㎝以上離す必要があると規定されている。

不思議ですよね・・・。実際は、足場の確保や延焼防止の観点などから最低ても100㎝以上離れて計画した方が良いとは思いますが、今回はこの話は省略します。

次の判例をご覧ください。

判例:耐火構造の外壁は境界線に接してOK?

調べてみると過去の最高裁判例がありましたので紹介です。

判例では、民法第234条第1項 < 建築基準法第65条(防火・準防火地域内の外壁(耐火構造)は隣地境界線に接してOK) 建築基準法が優先されるとの見解でした。

つまり、民法で境界線から50㎝以上離しなさいとしていても建築基準法においては防火地域等でかつ外壁が耐火構造のものは民法第234条は適用されないです。

昭和58(オ)1413 建物収去等請求事件

平成元年9月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 大阪高等裁判所

(抜粋)

建築基準法65条は、防火地域又は準防火地域内にある外壁が耐火構造の建築物 について、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる旨規定しているが、 これは、同条所定の建築物に限り、その建築については民法234条1項の規定の適用が排除される旨を定めたものと解するのが相当である。

※柏市では、丁寧に相隣関係について記載していますので参考になります。

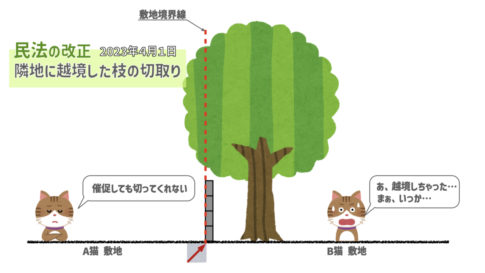

枝葉の越境について

令和3年の民法改正(令和5年4月1日施行)により、

これまでは、隣地の竹木の枝が敷地境界線を越えるときは、その竹木の所有者に切除をお願いするに限定されていましたが、改正により、催促しても枝木を切ってくれない場合は越境された土地の所有者が切除することができるようになります。

加えて、その場合において隣地使用も容易になりました。

詳しくはこちらの記事に書いておりますので合わせてご覧ください。

補足・関連記事

また、相隣関係の実務本も参考になります。ネットで情報を取得することは可能ですが自身でネットの海から探し出す時間を考えると詳しくまとめられた実務本を読むのが早いです(私もそうしています。)