この記事では、都市再生特別措置法において規定され宅建業法の重要事項説明の対象ともなっている都市機能誘導区域についてわかりやすく解説しています。

都市機能誘導区域については、官民が今後の人口減少下においても「どこに投資するか(どこに出店するかなど)」を判断する上でとても重要なものです。この記事を読むことで都市機能誘導区域を理解することができ、人口減少下でも不動産投資がしやすくなるはずです。

解説の前に簡単な自己紹介です!

YamakenBlogは、建築基準法や都市計画法、宅建業法など、まちづくりに関連する難解な法律を、元行政職員の私がシンプルでわかりやすく解説しています。

*YamaKenの由来は「山登り好き建築士」です。

このブログは、建築・不動産業界のプロから、家づくりを計画中の方、店舗や事務所を立地を検討している方まで、誰でも役立つ情報が満載です!

ぜひ、ブックマークしてください!これからも役立つ情報を続々と発信していきます。

*このサイトリンクは、ブログやメール、社内掲示板などで自由に使っていただいてOKです!お気軽にどうぞ!

目次

都市機能誘導区域の定義

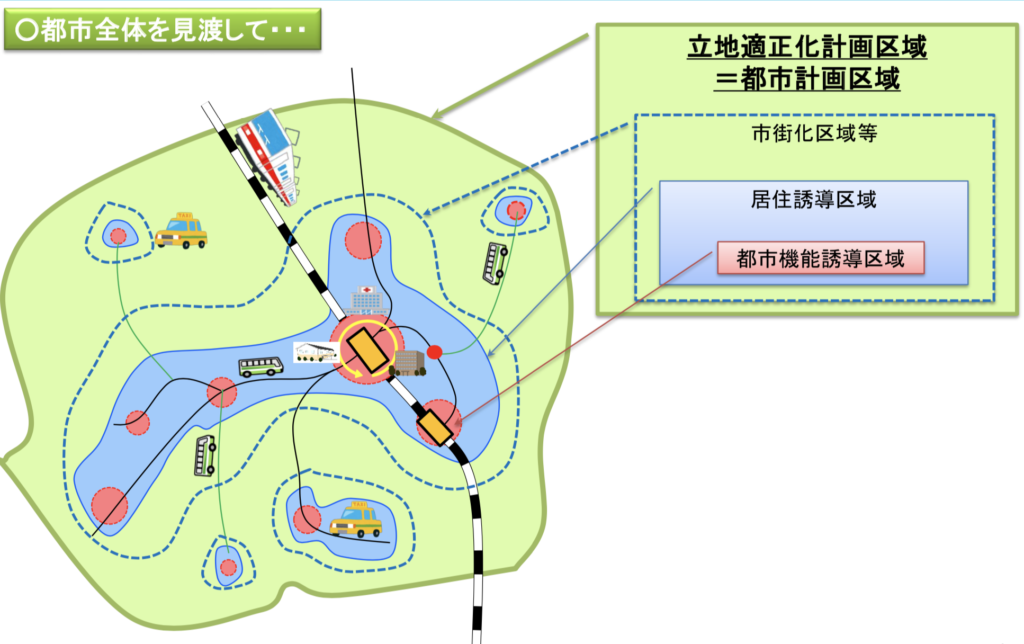

都市機能誘導区域は、都市計画区域内のうち中心市街地(駅前や住宅団地の中心商店街など)に指定される区域となります。

※出典:改正都市再生特別措置法等について(平成27年6月1日時点版)国土交通省

正式には、都市再生特別措置法第81条に規定されています。

都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域

☑️都市機能増進施設とは?

医療施設、福祉施設、商業施設その他の都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与するもの

都市機能増進施設(以下、誘導施設)については、国の資料(立地適正化計画の作成に係るQ&A令和4年4月1日改訂版[国土交通省]及び都市機能立地支援事業交付要綱に基づく中心拠点誘導施設)によると次のように整理できます。

表 誘導施設の例

| 誘導施設名 | |

|---|---|

| 医療施設 | ・病院、診療所、調剤薬局 |

| 福祉施設 | ・地域包括支援センターその他の高齢化の中で必要性の高まる施設 ・子育て支援施設(保育所等) ・老人デイサービスセンター等の社会福祉施設小規模多機能型居宅介護事業所など |

| 教育文化施設 | ・認定こども園 ・幼稚園、小学校、中学校、高等学校、専修学校 ・大学、図書館、博物館、集会場など |

| 商業施設等 | ・スーパーマーケット等の店舗や銀行等のサービス業を営む商業施設 ・行政サービスの窓口機能を有する市役所等の行政施設 |

上記の表が都市機能増進施設となる例ですが、国では、都市機能増進施設とならない例も示しています。

補足:都市機能誘導施設とはならない例

| 誘導施設とはならない例 |

|---|

| ・専ら(もっぱら)都市の居住者以外の者の宿泊のみに特化した宿泊施設 ・都市の居住者の共同の福祉や利便に寄与しないオフィス (例:都市の居住者に商品やサービスを提供する機能を有しない事務所)等の施設 |

こうした自治体ごとに定めた誘導施設を誘導する区域を複数設定(中心拠点が1箇所の場合には1箇所の場合もあり)します。誘導施設を誘導することでできる限り効率的な社会活動の展開を促すとともに周辺人口の密度維持の狙いがあります。

(補足)都市再生特別措置法に基づかない誘導施設の設定例

とはいえ、国が示している誘導施設については限定的であり、必ず従わなければならないというわけではないようで、自治体によっては、独自に誘導施設を設定している例があります。

という私の経験上、国の方針とは別に業務施設などを誘導施設として設定した経験があります(地方都市では、ブルーワーカー系の施設は多いですがホワイトワーカー系の施設が少なくそうしたことが若い世代の人口減少の理由の一つとなっているためです)

以下の表では3市だけ取り上げましたが、他の都市でも独自に定めているケースが多くあります。

気になる方は「○○市町村 立地適正化計画 誘導施設」で検索してみてくださいませ。

| 自治体名 | 独自で設定している誘導施設の例 |

|---|---|

| 尼崎市 | ☑️業務施設 |

| 広島市 | ☑️業務機能 |

| 川越市 | ☑️地域交流施設 旅館業法に定める「旅館・ホテル」で、川越市ホテル等建 築適正化条例に適合する施設が併設された、本市の観光 振興と市民の交流を促進する施設 |

私が調査した限りでは、コンベンション施設やホテル・旅館を誘導施設に設定しているケースが多くありました。

コンベンションによってビジネス・観光交流の訪問客を増加させて経済を活性化させる狙いがあります。地方都市であればあるほど大規模な展示場やコンサート会場を確保できていないのが一般的ですので、コロナも収束してこともあって、こうした施設を誘導しようとする自治体が増えてきている印象です。

また、これらの施設については、直接的に都市の居住者のためのものではないものの、外貨を稼ぐ重要な施設であるため、人口減少に悩む自治体において交流人口の増加を図る観点から定めているものと考えられます。

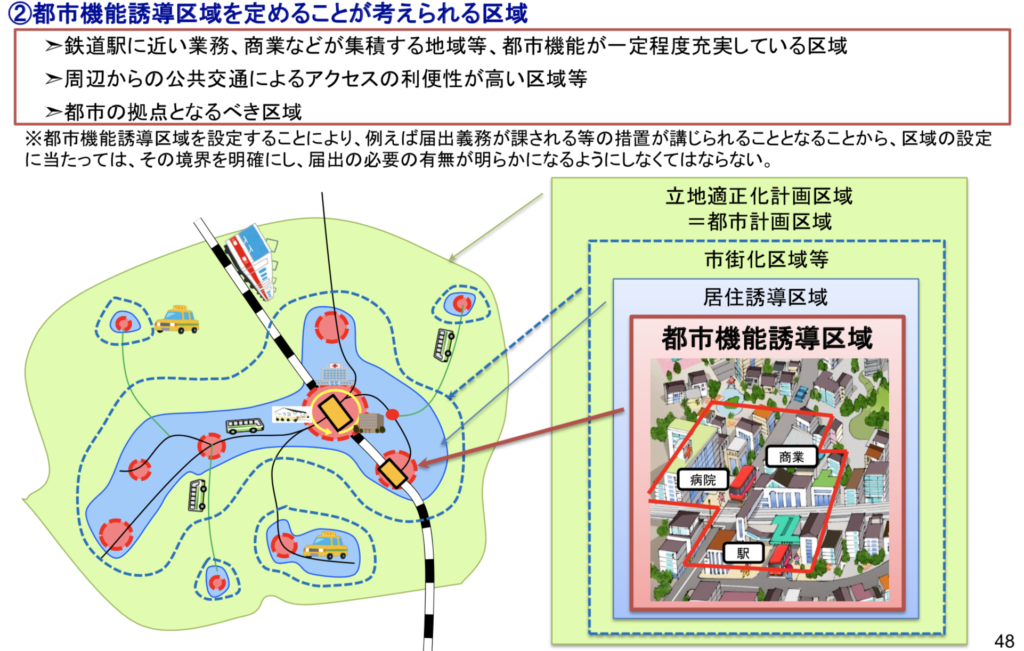

都市機能誘導区域に指定される地域は?(指定基準)

※出典:改正都市再生特別措置法等について(平成27年6月1日時点版)国土交通省

基本的な考え方は、「都市計画運用指針」に規定されており、この基本的な考え方を基に市町村ごとに独自に基準を設けて設定していますが原則としては、居住誘導区域内の居住者の生活にために必要な施設の誘導が前提にあるため、居住誘導区域を設定した中心部に設定するのが一般的となります。

このため、駅や基幹的なバス停周辺などに設定されます。

[都市計画運用指針 抜粋]

都市機能誘導区域は、例えば、都市全体を見渡し、鉄道駅に近い業務、商業などが集積する地域等、都市機能が一定程度充実している区域や、周辺からの公共交通によるアクセスの利便性が高い区域等、都市の拠点となるべき区域を設定することが考えられる。

また、都市機能誘導区域の規模は、一定程度の都市機能が充実している範囲で、かつ、徒歩や自転車等によりそれらの間が容易に移動できる範囲で定めることが考えら れる。

都市機能誘導区域が設定される地域については、基本的に一定の人口及び人口密度を有する地域の中心又は、それら地域から容易にアクセス可能な地域であるため、この地域で起業や商売を行った方が効率的に業務を行うことが可能と考えられます。

なお、コンパクトな都市機能誘導区域(範囲が狭い)であれば、徒歩圏で様々な都市機能を享受することが可能となるため、比較的メリットが高い地域といえます。一方で誘導区域の範囲が大きい場合には域内交通が充実していれば事業を行うメリットは高いといえます。

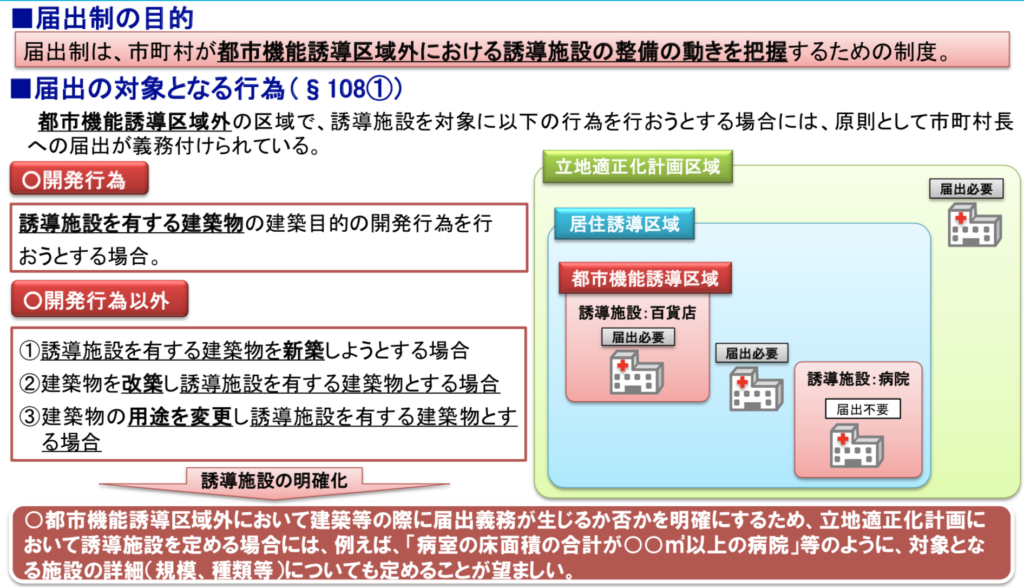

では、次に、都市機能誘導区域が設定された場合における届出制度についてです。

届出制度

立地適正化計画において位置付けられた誘導施設を有する開発行為等を行う場合には、行為に着手する30日前までに市町村長へ届出が必要となります。ただし、都市機能誘導区域外で誘導施設建築目的の開発行為や建築(用途変更を含む)に限られます。

※出典:改正都市再生特別措置法等について(平成27年6月1日時点版)国土交通省

○開発行為の場合には、誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為

○建築等行為の場合には、誘導施設を有する建築物の新築 ・ 改築又は用途変更して誘導施設とする場合

第108条 立地適正化計画の区域内において、当該立地適正化計画に記載された誘導施設を有する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為又は当該誘導施設を有する建築物を新築し、若しくは建築物を改築し、若しくはその用途を変更して当該誘導施設を有する建築物とする行為を行おうとする者(当該誘導施設の立地を誘導するものとして当該立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域内においてこれらの行為を行おうとする者を除く。)は、これらの行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

都市再生特別措置法第108条(抜粋)

都市機能誘導区域毎に誘導施設が異なります。このため、一方の誘導区域では誘導施設に該当せず届出不要であっても別の誘導区域では誘導施設に該当するため届出必要となることも考えられます。

なお、仮設建築物などの場合には、届出が不要となります。

[都市再生特別措置法第108条第1項各号]

一 軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

▶️政令で定める行為:仮設とする場合

二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

三 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為

▶️政令で定める行為:都市計画施設管理者が都市計画に適合して行う行為

四 その他市町村の条例で定める行為

[罰則規定]

届出をしなかった場合、又は虚偽の届出の場合には、30万円以下の罰金に処される場合があります。

[休廃止する場合も届出が必要]

また、誘導施設を有する建築物を休廃止する場合にも届出が必要となります。

[都市再生特別措置法 第108条の2]

都市再生特別措置法第108条の2

立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域内において、当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を休止し、又は廃止しようとする者は、休止し、又は廃止しようとする日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。

なお、休廃止については、届出をしなかった場合でも罰則規定はありません。

補足・関連記事

地方都市における都市機能誘導区域(中心市街地のケース)については、郊外の大型店舗への人の流れや、後継者不足などで、シャッター街になっているケースがあるかと思います。(中心市街地に投資し難い)

そのため、民間企業から都市機能誘導区域で事業を起こすメリットがあると思われないと、民間による投資は活発に行われないことが想定されます。

この区域に投資したくなる、メリット(例えば、解体費用についての自治体からの補助や所有者不明建物・土地の早期解決、公共施設の統廃合による再編・建築)がないと、区域内への再投資は厳しいのが現状と考えれるところです。

だからと言って、何もしないでいると、いつの間にか容積率が高い商業地域(中心市街地)に一戸建て住宅が数多く建築されてしまったとなっては、都市機能が分散して効率的な経済活動が行えなくなります。ましてや一度建築されると、今後20から30年以上は土地利用が転換されないことが想定されます。

そのため、行政により、民間投資を誘発する仕組みが必要かなと考えられます。

私であれば、公共施設が誘導区域内に集積(特に文化系施設や行政窓口系)されれば、集客装置の役割を生み出すので、何か事業を起こしてみようかなと考えます。

それでは、最後までご覧いただきありがとうございました。

関連記事:居住誘導区域をわかりやすく解説