この記事では、多極ネットワーク型コンパクトシティ形成の実施施策の一つである「居住誘導区域」を分かりやすく解説しています。この記事を読むことで、「居住誘導区域」の目的や役割、重要事項説明との関係性、土地としての将来性などを理解することができるようになるはずです。

解説の前に簡単な自己紹介です!

YamakenBlogは、建築基準法や都市計画法、宅建業法など、まちづくりに関連する難解な法律を、元行政職員の私がシンプルでわかりやすく解説しています。

*YamaKenの由来は「山登り好き建築士」です。

このブログは、建築・不動産業界のプロから、家づくりを計画中の方、店舗や事務所を立地を検討している方まで、誰でも役立つ情報が満載です!

ぜひ、ブックマークしてください!これからも役立つ情報を続々と発信していきます。

*このサイトリンクは、ブログやメール、社内掲示板などで自由に使っていただいてOKです!お気軽にどうぞ!

目次

(読み飛ばしてOK)はじめ…

平成26年8月の制度開始以降、多くの自治体でコンパクトシティの形成を推進する「立地適正化計画」が作成が進められています。立地適正計画は、人口減少や超高齢社会等の都市存続の課題を抱える都市のあり方を示す計画となっていることから、今後の都市づくりを担う重要な指針となることが想定されます。

これまでは、都市づくりというとその方針は「都市計画区域マスタープラン」や「都市計画マスタープラン(都市計画の基本的な方針)」が主流だったわけですが、都市計画マスタープランは、都市計画の”方針”を定めたものなので、具体的な施策を記載する性質のものでないことから、おそらく住民の方々(私も大学で勉強するまでは全く知りませんでした・・・)は、馴染みあるものではなかったと思います。

また、都市計画マスタープランは、郊外での開発行為を抑制して都市をコントロールしていこうとする「規制」的イメージが高かったと思います。

「なんで、先祖から受け継いできた土地なのに市街化調整区域だからという理由で建築できないの?」の起源は、都市計画区域マスタープランや都市計画マスタープランによるものです。

一方で、立地適正化計画は、今後は郊外での開発圧力は少なくなっていき、人口密度の低下によってそもそも都市が効率的に運営されにくくなってしまう恐れがあることから、都市機能という観点に着目して、誘導していこうとする、「誘導」による都市づくりを行おうとするものです。

だからといって、郊外の開発圧力は絶対に無くなるというわけではないので、都市計画による郊外開発に対するコントロールは必要と考えられます。

中には、香川県のように線引き制度を廃止した都市もありますが、現時点における日本全体の人口では、そこまで到達する自治体は少ないと考えらます。(2040年や60年ごろは不明です。)

要は今後は、都市計画マスタープランに「プラスα」という形で「立地適正化計画」を上手に使っていくことが重要となっています。逆を言えば、立地適正化計画の方針に沿ったビジネスを展開することで人口減少下でも楽になります。

立地適正化計画は、簡単に言ってしまうと「多極ネットワーク型コンパクトシティ」の形成を進めるものです。計画の概念については、こちらの記事をご覧ください。

さらに詳しく知る

それでは、「居住誘導区域」のついて解説していきます。

居住誘導区域とは?[法律における定義と正式名称]

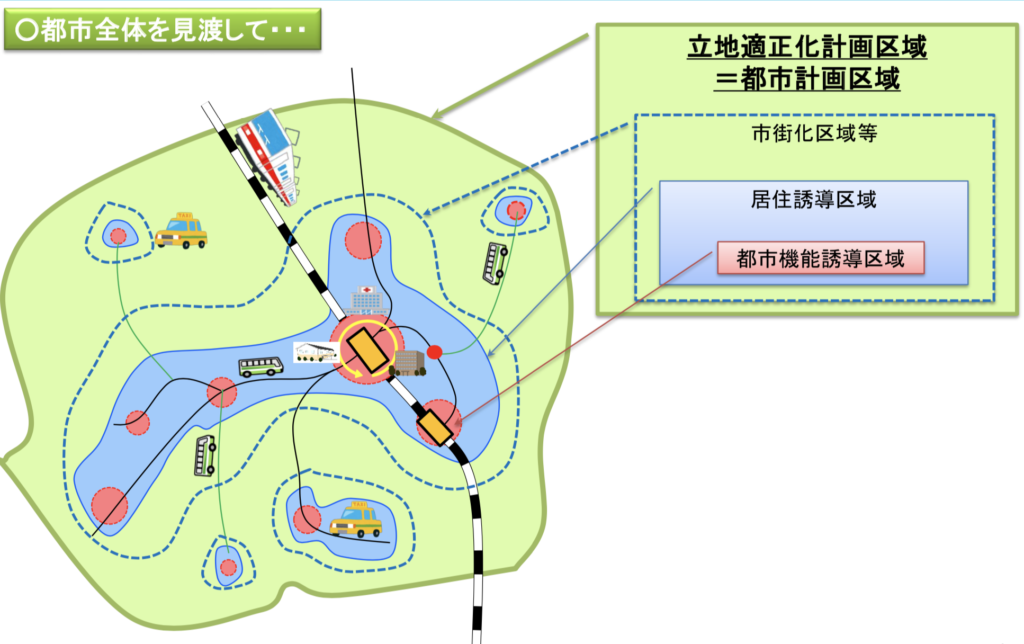

※出典:改正都市再生特別措置法等について(平成27年6月1日)国土交通省

居住誘導区域とは、上図の青色の部分です。

市街化区域のうち、住居系・商業系用途が指定されている地域、非線引き都市計画区域の場合には用途地域(工業系用途地域を除く)に指定されます。また、災害の危険性のある地域についてもこの居住誘導区域から除外されます。

具体的な定義については、都市再生特別措置法第81条に規定。

この条項では、居住誘導区域の正式名称である「都市の居住者の居住を誘導すべき区域」が記載されています。

(立地適正化計画)

都市再生特別措置法第81条第2項第二号

第81条 市町村は、単独で又は共同して、都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内の区域について、都市再生基本方針に基づき、住宅及び都市機能増進施設(医療施設、福祉施設、商業施設その他の都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与するものをいう。以下同じ。)の立地の適正化を図るための計画を作成することができる。

2 立地適正化計画には、その区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。

一 (略)

二 都市の居住者の居住を誘導すべき区域及び居住環境の向上、公共交通の確保その他の当該居住誘導区域に都市の居住者の居住を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項

三 〜 七 (略)

都市の居住者の居住を誘導すべき区域 です。

ポイントしては「都市」という部分です。

シティである行政区域ではないということに注目する必要があります。要は「都市=○○市」ではないということ。○○市ですと、場合によっては人口が1万人にも満たない漁村や山間部も含まれますが、ここでいう「都市」というのは、都市計画区域を示します。

とはいえ、都市計画法でも都市再生特別措置法でも、「都市」については何も定義されていません。

「都市」のイメージは、人それぞれで、シティをイメージしている場合もあれば、ビル群が立地している市街地をイメージしている場合もあるので、定義付けされていない中、「都市」が使用されるには少し疑問はあるところです。

ただ、法律の中で計画対象区域は、「都市計画区域」としているので、この計画では、これが=都市として考えていいのかもしれません。

過去に「都市」について書いた記事があるので、興味がある方はぜひ読んでみてください。

さらに詳しく

居住誘導区域とは?[都市計画運用指針から解説]

[都市計画運用指針 居住誘導区域]

居住誘導区域は、人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域である。このため、居住誘導区域は、都市全体における人口や土地利用、 交通や財政、災害リスクの現状及び将来の見通しを勘案しつつ、居住誘導区域内外にわたる良好な居住環境を確保し、地域における公共投資や公共公益施設の維持運営などの都市経営が効率的に行われるよう定めるべきである。

都市計画運用指針にも記載されていますが、ポイントとしては次のとおりです。

繰り返しの説明となってしまいますが、人口密度が低下している都市において、一定のエリア内の人口密度を維持して、生活サービス施設の維持を図ろうとしているものです。

これにより、居住誘導区域内外のエリアの居住環境を維持し、都市運営の最適化を図ろうとするものです。

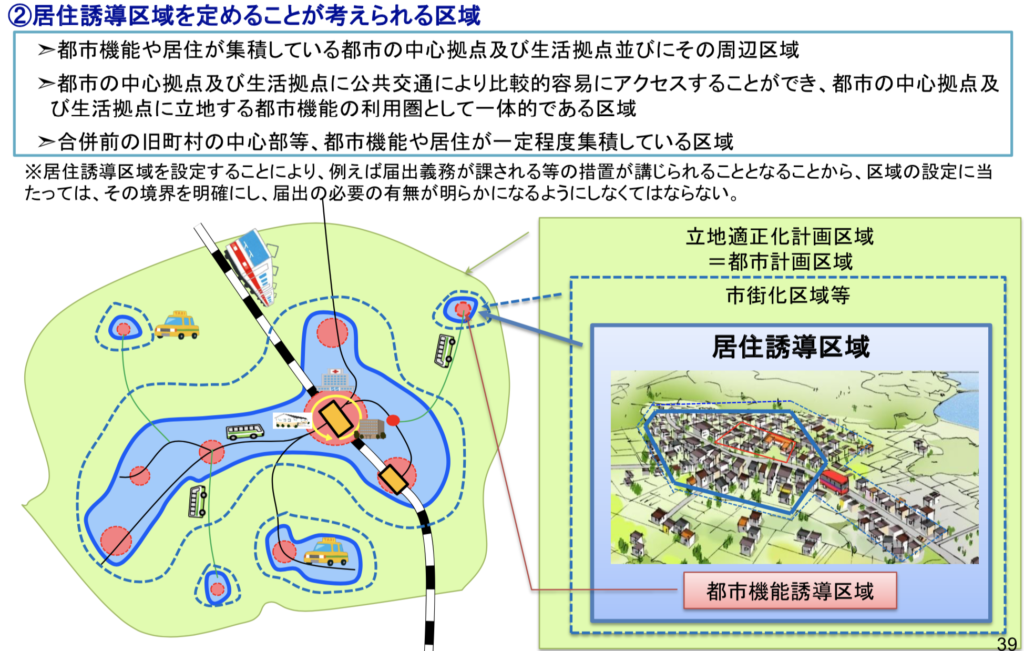

※出典:改正都市再生特別措置法等について(平成27年6月1日)国土交通省

なぜ、生活サービス施設の維持に人口密度が必要なのか?

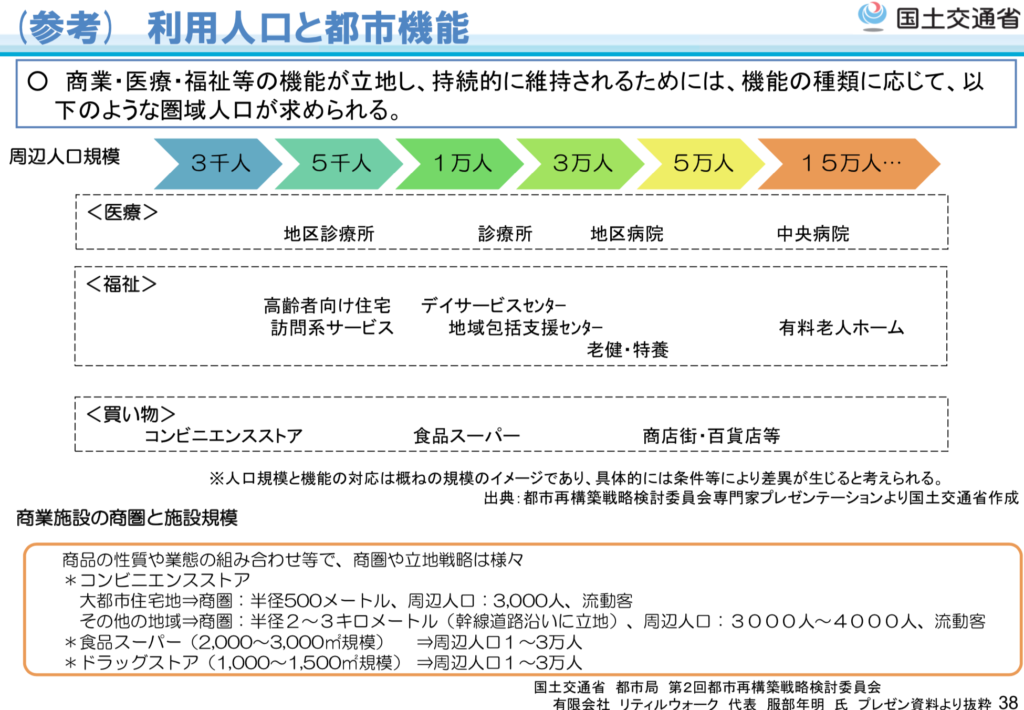

人口密度が重要とする説明事例としては、コンビニの立地条件を見ると分かりやすいです。

コンビニついては、幹線道路沿いに立地している店舗を除いて、人口密度が概ね40人/ha、周辺人口約3,000人程度が必要とされています。

なお、この40人/haというのは市街化区域の設定基準の一つにもなっています。

こちらは国の資料ですが、この資料でも、都市機能の維持には、都市機能ごとに周辺に一定の人口が必要とされています。例えば、食品スーパーでは1万人が必要とされています。

※出典:改正都市再生特別措置法等について(平成27年6月1日)国土交通省

今後、地方都市では人口減少が進むことが分かっています。ですので、中心部がスカスカ・スポンジ状の都市となる前に、一定のエリアだけは人口密度を維持して、都市機能を維持し、これによって都市全体の急速な衰退を少しでも緩やかにすることが目的であることが分かります。

どういった地域が居住誘導区域に指定されるのか

基本的な考えは、法律において次のように記載されており市街化調整区域や農用地区、災害の危険性のあるエリアなどは除くこととされていますが、それ以外については個別具体の基準はなく、市町村が個別に判断して設定しています。

このため、自治体ごとに誘導区域の設定基準を作成し、その基準に基づいて設定を行っています。例えば、将来(10年、20年先)においても人口集中地区(40人/ha)が維持されるような地域や、基幹的な駅やバス停がある地域、行政の政策的に人口密度を維持する必要があると判断された地域などが指定されています。

[都市再生特別措置法抜粋]

都市再生特別措置法第81条第19項

第二項第二号の居住誘導区域は、立地適正化計画の区域における人口、土地利用及び交通の現状及び将来の見通しを勘案して、良好な居住環境が確保され、公共投資その他の行政運営が効率的に行われるように定めるものとし、都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域(以下「市街化調整区域」という。)、建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域(同条第2項の規定に基づく条例により住居の用に供する建築物の建築が禁止されているものに限る。)その他政令で定める区域については定めないものとする。

詳細はこちらの記事にまとめています。

さらに詳しく:居住誘導区域に含めることができない地域

居住誘導区域が設定されると届出義務が発生

居住誘導区域の外において、次の一定規模の開発行為(特定開発行為)や建築行為(特定建築等行為)を行う場合には、行為に着手する30日前に市町村長へ届出が必要となります。

[特定開発行為]

・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為。

・1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000m²以上のもの。

・住宅以外で、人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものの建築目的で行う開発行為。

[特定建築等行為]

・3戸以上の住宅を新築しようとする場合。

・人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものを新築しようとする場合。

・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して住宅等とする場合。

なお、ここでいう住宅とは、建築基準法において規定する住宅となっているので、一戸建て住宅の他、長屋、共同住宅などをいいます。また、自治体によっては老人ホームや寄宿舎なども対象としているケースもありますので詳細は『○○市町村名 立地適正化計画 届出制度』により検索してみてください。

あくまでも届出制度なので、届出すればOKです。

つまり、法的には誘導区域外でのアパート開発などを制限する拘束力はないです。ただし、届出制度のみでは郊外の開発を抑制することができため、勧告制度が設けられており、次のように規定されています。

勧告制度・罰則

勧告・[都市再生特別措置法第88条第3項]

市町村長は、第1項又は前項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が居住誘導区域内における住宅等の立地の誘導を図る上で支障があると認めるときは、当該届出をした者に対して、当該届出に係る事項に関し、住宅等の立地を適正なものとするために必要な勧告をすることができる。

ここでいう支障があると認めるときはですが、国でも事例を示しているものではないため、立地適正化計画を作成した市町村の判断によることになります。

例えば、誘導区域外で、著しく規模の大きい開発行為とか?(5万人の都市で、5千人規模の住宅団地造成となどですと、既存の都市構造に大きな影響を与える可能性が高いため)

都市への影響を考えて判断されることが想定されるので、計画が決まった段階で、市町村に相談した方が良さそうです。

[罰則]

罰則については、届出をしなかった場合、虚偽の届出をした場合は、30万円以下の罰金に処される場合があります。(都市再生特別措置法第130条第2号)

居住誘導区域のデメリットとは

居住誘導区域のデメリットはなく基本的にはメリットのみです。

というのも居住誘導区域が設定される背景として、人口減少下において財政状況が厳しくなっていく中でもインフラを維持して行政サービスを提供していこうとする地域のためです。

今後、地方都市が陥る最悪の時代を耐え抜くための区域なので、避難的・救済的側面があると言ってもいいくらいです。また、計画作成初期(平成26年〜平成30年頃まで)は災害の危険性のあるエリアについては柔軟な対応ということで含まれていましたが、現在計画では原則として災害の危険性の高いエリアは除外されているので不動産の長期リスクという面で見てもメリットのある地域です。

ただし、その前提は、自治体の人口予測が期待どおりに進んだケースの場合です。国では最悪のケースを想定して人口密度を維持するよう区域を定めるよう指針を示していますが、人口ビジョンにおける展望人口を目標として誘導区域を設定している地域もあるので、もしかしたら計画よりも密度が大幅に下がるエリヤや街区が発生する可能性があります。

この場合、将来的に計画の変更により誘導区域から除外される可能性もあります。

ですので、市街地郊外の住宅団地や工業地域などで現在すでに空き地や空き家が目立っているような地域では将来推計人口がどのように変化する予測となっているのか「自治体ごとの立地適正化計画」を確認しておく必要があります。

補足・関連記事

居住誘導区域については、市町村によって、名称を変えている場合があります。「誘導」という文言が、都市計画区域外も有する市町村の場合には、強制的な誘導に見られてしまうのかもしれません。

あくまでも「都市生活上、一般的に住みやすい圏域を示す」に過ぎないと考えておいた方がいいのかもです。

現時点では、居住誘導区域が指定されたからといって、すぐさまに社会生活に影響(都市活動の効率化)するわけではなく、10年、20年先が重要となってきますが、これから市街地で住宅を購入しようと考えている方は、候補地が誘導区域内になっているか、確認しておいた方がいいと思われます。

最後に一つだけ言いたいことは、この計画は、都市を計画的に縮退させる計画ではなく、都市の最適化を図る計画であり、後ろ向きではなく、前向きなものです。

※民間事業者は、この計画もうまく使うことが重要となってきます。

その他の関連記事一覧

・人口減少下においても人口密度を維持する区域

・人口密度を維持することで生活サービスやコミュニティを確保

・区域指定においては、人口・土地利用・交通・財政・災害リスク等を勘案