一つの敷地に一つに建物が大原則です。これを分かっていないと建築士として失格です。

*敷地:建築基準法における建築計画の際の敷地(一般的には建築確認申請上の敷地)

こんにちは!!Yamaken(やまけん)です。建築や都市計画に関する情報を発信している建築士です。

この記事では、「用途上可分・不可分」と「住宅の定義」について説明していきたいと思います。

- 用途上可分・不可分とは?

- 用途上可分の関係にある建築物は同一敷地内に建築できない?

- 住宅の定義とは?

それでは、2〜3分程度で理解できると思いますのでお付き合いください。

目次

用途上可分・不可分の法律上の規定

まず何よりも建築物の敷地について法令の定義を知ることが大切です。『建築基準法上の敷地』については、建築基準法施行令第1条に規定されており、次のように記載されています。

第一号 敷地

建築基準法施行令第1条第一号

一の建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地をいう。

分解すると、次の土地が「建築基準法上の敷地」と定義されます。

- 一の建築物がある土地

- 用途上不可分の関係にある2以上の建築物がある土地

建築基準法では、建築基準法第43条(接道)〜の集団規定にも記載されているように、「敷地」という用語が頻繁に登場します。敷地が無ければ建築物を建築することはできないので当然といえば当然とはなりますけどね。

では少しだけ建築基準法第43条(接道)をおさらいしましょう。

[建築基準法第43条第1項]

建築基準法第43条第1項

建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。)に2m以上接しなければならない。

上記の建築基準法第43条第1項には「敷地」という用語が登場していますよね。

都市計画区域内の建物は原則として4m以上の道路に2m以上接しなければならないとする規定ですが、単純に敷地は接道させなければいけないのねというくらいにしか感じませんが、これが敷地は深いんですよね。

また、用途上可分・不可分については、建築基準法上では「用途上不可分」のみ記載されています。(定義は記載されていない)

不可分とは、”分けようにも分けられないほど、密接に結びついていること”をいいます。つまり、2つ以上の建築物があって効用が成立する建物用途のことです。

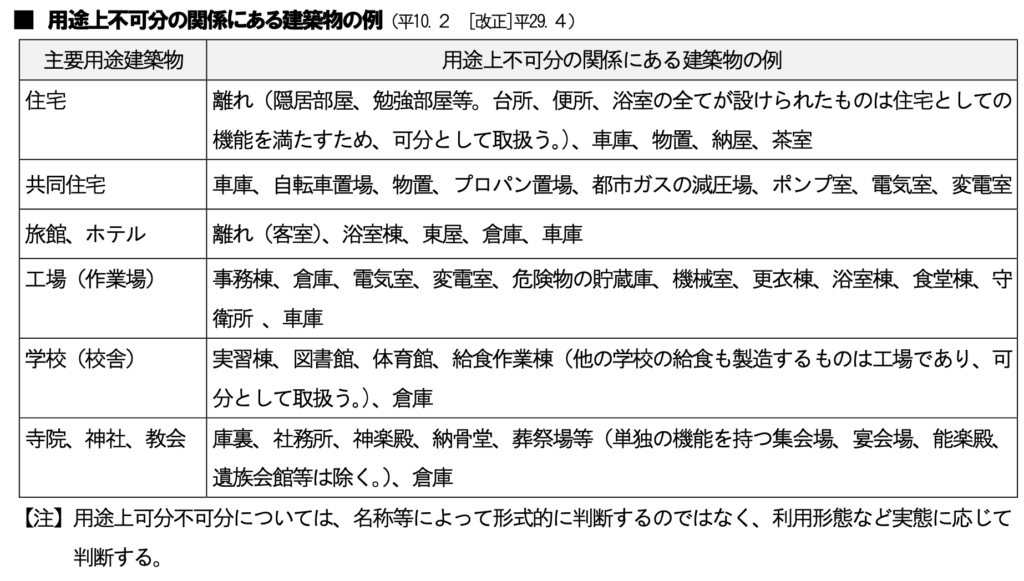

不可分の関係については少し判断が難しいのですが、例えば、小・中学校の体育館。義務教育上、体育館の設置が必要ですよね。この場合には校舎と体育館は同一敷地内であるべきもので、二つ揃って学校用途として機能します。これが不可分の関係です。

逆を言えば、学校に近隣住民も利用するような飲食店は必要でしょうか。大学のキャンパス内の食堂であれば不可分の関係になりますが、小中学校であれば無くても学校用途として機能するため可分の関係となります。

建築物の敷地とは?

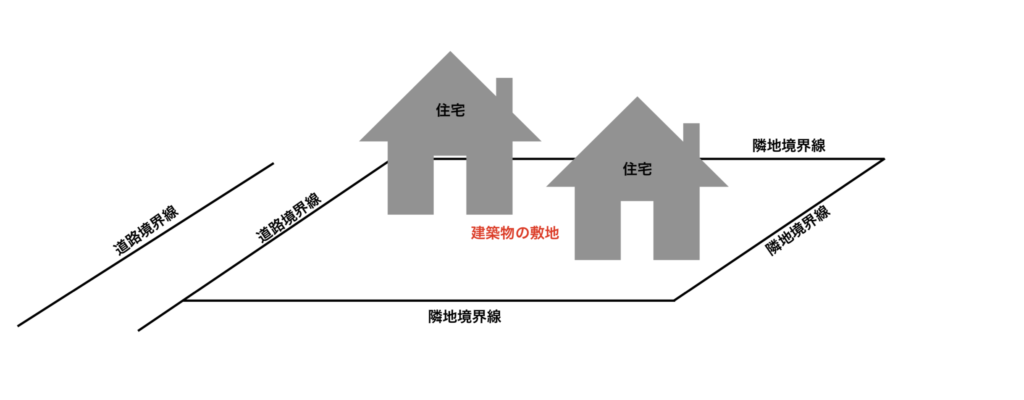

建築物の敷地とは、基本的に一つの建築物の土地 または 用途上不可分の関係にある2以上の建築物の一団の土地となります。

*敷地設定に関する参考情報

建築基準法における敷地設定は基本的に任意です。そのため、必ずしも公図と敷地を同一にする義務はありません(よくある勘違い)。なお、自治体によっては分割届出や分筆に関する行政指導、そのほか、都市計画法や農地法等による制限により分筆が必要となります。

そのため、用途上不可分の関係にない2以上の建築物(つまり可分)は同一敷地内とすることはできません。

この規定を甘く見ていると、「接道が取れなくなって建築できない」とか「区画形質の変更に該当して開発行為になる」といった、設計段階で想定していないことが生じる可能性が高いです。

判断が容易につかない用途や使われ方をする場合には、事前に建築主事(役所)や開発行為指導担当に確認をとっておく必要があります。

では、次に用途上不可分とは何か

用途上不可分とは?

2以上の建築物があってはじめて用途機能が発揮(充足・満足)する場合です。

2以上の建築物が補完の関係にある場合や相互一体(補完については特定行政庁ごとに取り扱いが異なることに注意)の関係にある場合です。

例えば、敷地内である製品をつくっている工場があるとすると、その敷地内にある製品工場、守衛所、工場従業員が詰める事務所などは、用途上不可分の関係にあるとされます。

また、寄宿舎棟と寄宿舎入居者用の食堂棟などは用途上不可分の関係にあります。

一戸建て住宅と附属倉庫などは用途上不可分の関係にあるといえる代表的な事例ですね。

では、用途上可分とは何か。

用途上可分とは?

敷地内に2以上の建築物があったとしても、それぞれの建築物が一つの建築物が独立して用途機能を発揮(発揮・満足)する場合にあることを言います。

例えば、敷地内に共同住宅や長屋、店舗が2棟以上ある場合は、それぞれの建築物で用途機能は満足している(要は、共同住宅1棟で共同住宅という機能が発揮できている)といえます。

また、飲食店棟が複数棟ある場合も同じ考えになります。

とはいえ、可分と不可分の中間に位置するような使われ方(一建築物で用途機能が発揮しているとは到底いえないケースなど → あまり事例としては少ないですが、例えば考えつものとして工場従業員用兼周辺住民用の飲食店)がある場合にはグレーゾーン的な扱いとなる。

そのため、一概に可分となる場合と、不可分でもOKですよとなる場合があります。

建築士や宅建士(宅建の場合は購入時点から使われ方が決まっている場合です。可分の場合、接道に大きく影響します)の方は、建築主からどういった利用を考えているのか使われ方を詳しく聞き取りしておく必要があります。

その上で、可分と判断される可能性もあるが、考え方を整理すれば、用途上不可分の関係にあると判断(整理)できる場合には、根拠や考え方を資料として作成して、役所に相談することをおすすめします。

では、次にケースとしては多いと考えられる住宅の場合です。

補足:住宅の定義とは?(可分・不可分)

はじめに結論から言うと、同一敷地内に住宅2棟を建築することはできません(上図を参照)

そもそも住宅の定義って以外と理解されていなかったりします。

住宅とは、基本的に台所・便所・風呂の3つが揃ってはじめて住宅といいます。

- 台所

- 便所

- 風呂

- +寝室

ですから、これから1つでも欠けると住宅とは言いません。

ただし、たまーに地域的な特性として、近隣に銭湯や日帰り温泉があり日常的に利用される慣習があるケースでは、風呂がなくても住宅として認められることはあります。

ちなみ、どれか一点でも欠ければ住宅ではないのです。

んじゃ、住宅以外だとすればなんになるの!?と考えますよね。

たぶん事務所…?? それか、ただの居室を有する作業小屋や倉庫もありえるかもしれません。いずれにしても住宅でなければ住宅として認められないため、税などめんどくさいことになりますから、まずは住宅となるよう調整するのが通例です。

では、今書いたことを踏まえて、可分と不可分の関係を見ていきます。

| 可分・不可分の別 | 用途例 | 備考 |

|---|---|---|

| 可分 | ・住宅(3点セット)+住宅(3点セット) ・住宅(3点セット)+大規模車庫倉庫など | 近隣住民も利用が想定されるような規模形態の車庫や倉庫などは用途上可分として扱われる可能性がある。 |

| 不可分 | ・住宅(3点セット)+住宅(2点セット) ・住宅(3点セット)+住宅(1点セット) ・住宅(3点セット)+車庫or倉庫(蔵) | ・1or2点セットの住宅は、「離れ」や「隠居部屋」、「勉強部屋」などとして扱う。 ・車庫や倉庫は、住宅の居住者が利用する規模程度のものに限る |

*3点:台所・便所・風呂

▶︎▶︎▶︎こちらの記事では、住宅の「離れ」について解説しています。

用途上可分となる場合にはどう対応するのが良いのか

用途上可分となると特定行政庁が判断する場合、建築確認申請上の敷地を分ける必要があります。

その際には、以下の点に注意が必要となります。

・敷地を分けることで既存建築物が建築基準に不適合となることがないか(特に接道や延焼ラインに注意)

・敷地を分けることで開発行為に該当することはないか

・敷地を分けることで新たに分筆する必要はないか

上記のうち、特に1つ目に注意しましょう!!

敷地分割することで違法建築物となってしまう可能性があります。

宅建士さんの場合で、購入後の使われ方が決まっている場合は、買主からヒアリングして用途上可分になる可能性あるなーと思ったら、

- 敷地を分割してもOKなのか?

- 分割により接道は大丈夫か?

- 分割により開発行為に該当する可能性はないか?

などをチェックしましょう。

もしグレーな部分がある場合は特定行政庁から可分と不可分について詳しく考え方を確認しておき買主に正しく伝え、宅建士のリスクを少しでも減らすことが大切です。

余談・終わりに

繰り返しですが、「用途上可分・不可分」の最終判断は役所が行うことになるので、今回掲載している情報は参考程度に扱ってください。

わたしの個人的な見解ですが、同一敷地内における住宅2棟の建築について話をさせてください。

同一敷地内で多世代同居をしたいからと、敷地を分割して住宅2棟を建築される方が多くいますが、この場合、車庫や倉庫、道路への出入り口は同一であるケースが多く、建築基準法の原則からいえば、敷地分割すれば違法ではないという判断が成される可能性が高いとはいえ、手法方的には、非常に黒に近いグレーだと思います。

ですから、

3点セットがあるものを同一敷地内に建築したい場合には、それぞれの建築物を渡り廊下で繋いで、同一建築物にするなどの対策が必要だと思います。

また、どうしても、同一敷地に2棟を建築したい場合(敷地は分割するケース)には、法的には要求されませんが、敷地利用形態も分割する(出入り口を分けたり、分割柵などを設けるなど)ことが望ましいのではと思います。

それでは最後までご覧いただきありがとうございました。

*タイトル写真

Photo by Michael Tuszynski from Pexels