この記事では、建築基準法でいう仮設建築物と世間が考える仮設建築物の違いについて、チャレンジショップやりたいです団体の立場になって解説しています。

こんにちは。やまけん(@yama_architect)です^ ^

YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産取引に関して業務に役立つ豆知識を発信しています♪

建築基準法や都市計画法といった都市づくりに欠かせない法律は、複雑かつ難解なので理解に苦しみますよね。そのような方のために、法律を上手に活用してビジネスや生活に活用してもらいたいと思いつくったブログです。

良かったらブックマーク登録して毎日、遊びに来てくれるとブログ運営の励みになります♪

よくある相談内容

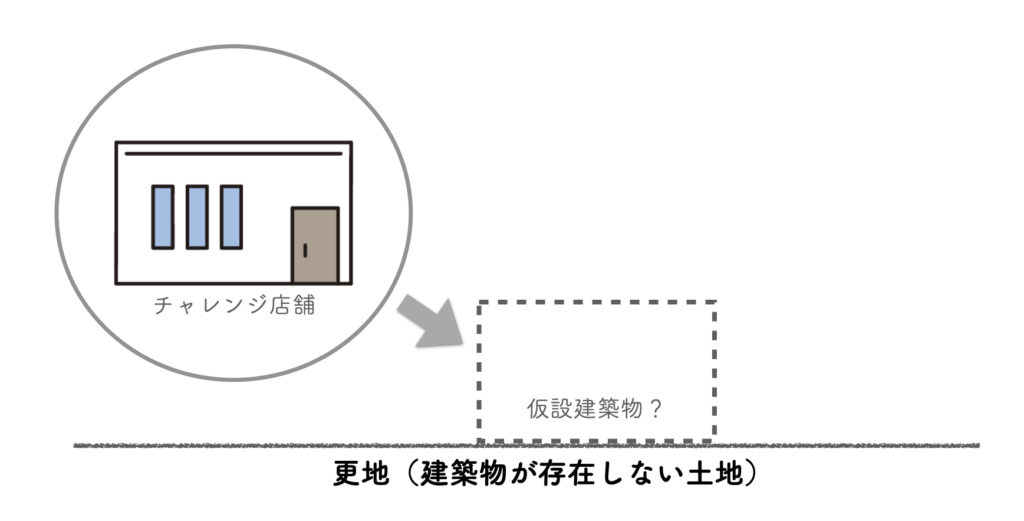

更地に建築物を建築する場合、建築基準法で定める「仮設建築物」には該当しません。また、基礎を造らなくて良いとする規定もございません。正規の手続き(通常の建築確認申請)を行うようにして下さい。

この記事では、チャレンジショップ(店舗・飲食店)を建築する場合の建築基準法の法規制について詳しく解説しています。

仮設建築物とは?

建築基準法で定められる仮設建築物とは、災害時における応急的な建築物、現場事務所に設置する建築物、一時的な選挙事務所、建築物の建て替え時に敷地内に設置する仮設店舗や事務所、一時的な設置のイベント会場、博覧会建築物などをいいます。

相談内容にあるような建築物は基本的に仮設建築物に該当しません。では、その理由について説明します。次の法文は、一般的な仮設建築物の規定である「建築基準法第85条第5項」の規定となります。

5 特定行政庁は、仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物(次項及び第百一条第一項第十号において「仮設興行場等」という。)について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、1年以内の期間(建築物の工事を施工するためその工事期間中当該従前の建築物に代えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築物については、特定行政庁が当該工事の施工上必要と認める期間)を定めてその建築を許可することができる。この場合においては、第十二条第一項から第四項まで、第二十一条から第二十七条まで、第三十一条、第三十四条第二項、第三十五条の二、第三十五条の三及び第三十七条の規定並びに第三章の規定は、適用しない。

建築基準法第85条第5項

重要な部分を抜き出すと、次の部分です。

『仮設店舗その他これらに類する仮設建築物について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、1年以内の期間(建築物の工事を施工するためその工事期間中当該従前の建築物に代えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築物については、特定行政庁が当該工事の施工上必要と認める期間)』

つまり、原則として1年以内の期間に限って建築許可を受けることができるとされています。建築物の建て替え等で必要となる仮設についてはその工事期間となります。このため、相談内容にあるような1年超の期間は許可を受けることができません。

さらに、ここが最も重要な点です。特定行政庁によって最終的な判断は異なりますが、建築基準法第85条第5項『仮設建築物』で建築しなければならない明確な理由が必要です。

チャレンジ店舗として2年間のみという建築主の意向は分かるものの、期間の担保がありません。その上、チャレンジ店舗では、工事期間中の仮設店舗や選挙事務所、期間限定のサーカス会場・イベント会場(ラーメン博みたいなもの)などのように、期間末が明白では無いことから、建築基準法の緩和規定である仮設建築物とする理由には当たらないため、許可を受けることができません。

許可を受けるためには、仮設建築物でなければならない明確な理由が必要ですし、何より工事期間中の建て替えを除いて、期間は原則として1年以内に限られます(オリンピックなどは別規定)。

なお、1年毎に延長すればいいという考えの方もいますが、仮設建築物は許可期間終了後に撤去した証拠(写真等)の提出を役所より求められますので、一度、撤去した上で再度許可申請が必要です。

ではでは、ここから仮設建築物のメリットについてお伝えします。

仮設建築物のメリット

仮設建築物については、建築基準法と都市計画法におけるメリットがあります。次の一覧をご覧ください。最も大きなメリットとしては、建築基準法第3章規定(接道義務や用途地域制限など)が適用されないことや都市計画法開発行為が不要となる点です。

例えば、建築物の建て替え工事により敷地設定上、仮設店舗の接道が取れない場合でも建築することができますし、工業専用地域内で一時的なイベント会場(コンサート・飲食展覧会など)として建築する場合に用途地域制限が適用されないため通常だと建築することができない用途でも建築することが可能です。

結論として、次項のデメリットと比較して、どうしても仮設建築物にしなければならない理由が無い限り、仮設建築物のメリットはほぼありません。

| 法令 | 概要 | 備考 |

|---|---|---|

| 建築基準法第12条第1〜4項 | 建築物の定期報告 | 建築士等により建築物を定期的にチェックし特定行政庁に報告することが義務付けられている規定 |

| 建築基準法第21条 | 大規模木造建築物等の耐火性能 | 階数4以上、高さ16m超の木造建築物等に求められる耐火性能に関する規定 |

| 建築基準法第22条 | 屋根不燃区域 | 特定行政庁が指定するエリア(22条区域)の屋根は不燃材料としなければならない規定 |

| 建築基準法第23条 | 屋根不燃区域内の外壁(延焼部分) | 22条区域内で延焼の恐れのある部分(境界線から1階3m、2階以上4m)の外壁は準防火性能以上の性能が求められる規定 |

| 建築基準法第25条 | 大規模木造の外壁 | 延べ面積1,000㎡超の木造建築物の外壁(軒裏)で延焼の恐れのある部分を防火構造、屋根を不燃材料としなければならな規定 |

| 建築基準法第26条 | 防火壁・防火床 | 延べ面積1,000㎡超の建築物(準耐火建築物以上を除く)は1,000㎡以内ごとに防火壁等で区画しなければならない規定 |

| 建築基準法第27条 | 耐火建築部等の要求 | 建築物の用途・規模に応じて、耐火建築物・準耐火建築物としなけらばならない規定 |

| 建築基準法第31条 | 便所 | 公共下水道区域内は水洗便所としなければならない規定 |

| 建築基準法第35条の2 | 特殊建築物等の内装 | 建築物の用途・規模に応じて内装を不燃材料等としなけらばならない規定 |

| 建築基準法第35条の3 | 無窓居室等の主要構造部 | 法令で定められる開口部を有しない建築物は主要構造部を耐火構造等としなければならない規定 |

| 建築基準法第37条 | 建築材料の品質 | 主要構造部の材料は、日本産業規格・日本農林規格・国土交通大臣認定等を使用しなければらない規定 |

| 建築基準法第3章 | 集団規定 | 接道義務(敷地は建築基準法上の道路に接続しなければならない)や用途地域制限等に関する規定 |

| 都市計画法第29条 | 開発許可 | 仮設建築物に該当する場合には開発許可不要(市街化調整 区域内での建築可) |

次に、仮設建築物のデメリットについて解説します。ここが一番大きいので、よく読んでみて下さい。

仮設建築物のデメリット

仮設建築物の大きなデメリットとしては、許可申請手数料が高額である点と許可書受領後に再度建築確認申請を提出しなければならない点、さらに事務手続きの長さにあります。

また、基礎構造規定(建築基準法第20条)は緩和されていませんので、通常の建築物同様に基礎の設置が必要となります。詳しく解説します。

こちらは東京都の許可手数料です。チャレンジ店舗なので、床面積30㎡以内と想定して建築確認申請を含めて検証します。

| 仮設建築物 | 一般的な建築物 | |

|---|---|---|

| 仮設許可申請料 | 108,000円 | ー |

| 建築確認申請手数料 | 5,600円 | 5,600円 |

| 完了検査手数料 | 9,900円 | 9,900円 |

| 合計 | 123,500円 | 15,500円 |

上記のケースですと、仮設とそうではない場合で108,000円(東京都)も差があります。

期間限定の小規模なチャレンジ店舗としては、少しコスト負担感が高くなります。その上、許可申請手続きには最低でも2週間以上は必要となるため、急いでいる場合でも役所側のスケジュールに従わざるを得ませんので注意が必要です。

もう一つの大きなデメリットとして、基礎構造が緩和されていない点です。建築基準法第20条が適用されるため、建築物の基礎は『建築物に作用する荷重及び外力を安全に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない』とする建築基準法施行令第38条の規定が適用されます。

なお、基礎構造告示といって一般的な基礎構造規定は適用除外(4号建築物であればOK)となっていますので、構造計算等により建築士が安全性を判断する必要性があります。

ですので、仮設建築物だからと言う理由を持って、基礎をつくらなかったり、コンテナを直置きすることはできません。(地震・風・積雪に対する安全性の確認)※構造計算を行わない場合は一般的な住宅同様に基礎告示を適用させる。

基礎構造をスリムにするためには、建築基準法施行令第38条第4項による構造計算が必要となります。小規模であれば地震・風による水平力に対して滑動・転倒しない検討や地耐力の検討(荷重に対して沈下しないか)などの検討が重要となりますので、構造専門の建築士に相談して下さい。

まとめ

チャレンジ店舗の規模や構造、設置期間の長さによりますが、更地に建築する場合には、設置期間が明らかなイベント用建築物を除けば、仮設建築物となる可能性は低いです。

明確な設置期間が定められている場合には仮設建築物とするケースも考えられあますが、あまりメリットがありません。

ですので、通常の建築物として建築確認申請することをおすすめします。そうしたケースでも可能な限り基礎構造をスリム化するために、建築士の基礎構造の設計(建築基準法施行令第38条第4項ーH12告示第1351第2の適用)をしてもらって下さい。

それでは以上となります。更に理解を深める記事も用意してありますので、あわせて確認して下さい。

まちづくり活動を行う団体が所有する土地(更地)に『チャレンジショップ』をやりたい。1〜2年間の期間限定だから仮設建築物でいいと思うけど、手続きはどうすればいいの?また、基礎を造らなくていいって聞いたけど、どうすればいいのかな。