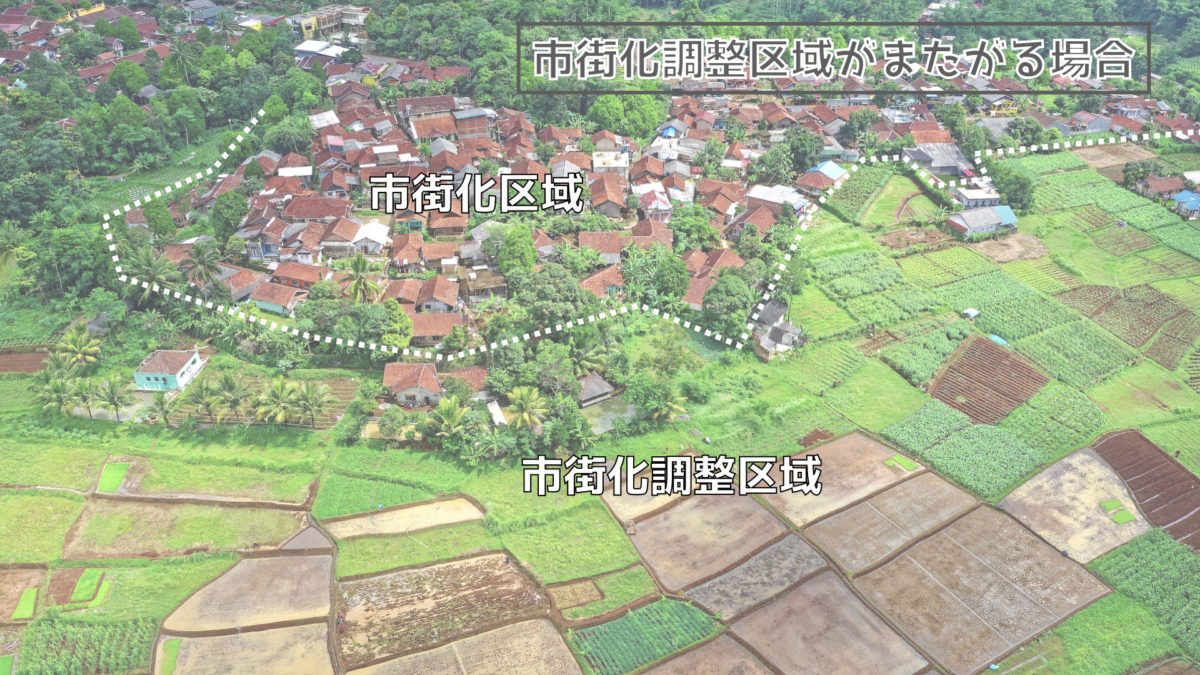

この記事では、市街化調整区域と市街化区域がまたがる敷地の場合の市街化調整区域のルールを分かりやすく解説しています。

こんにちは。やまけん(@yama_architect)です^ ^

YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産取引に関して業務に役立つ豆知識を発信しています♪

建築基準法や都市計画法、宅建業法といった都市づくりに欠かせない法律は、複雑かつ難解なので理解に苦しみますよね。そのような方のために、法律を上手に活用してビジネスや生活に活用してもらいたいと思いつくったブログです。

良かったらブックマーク登録して毎日、遊びに来てくれるとブログ運営の励みになります♪

結論:市街化調整区域・市街化区域の両方が適用

敷地に一部でも市街化調整区域が含まれる場合は、原則として開発許可が必要となります。

つまり、用途地域のように敷地に占める割合(用途過半)が適用されるというルールは”ない”ということ。

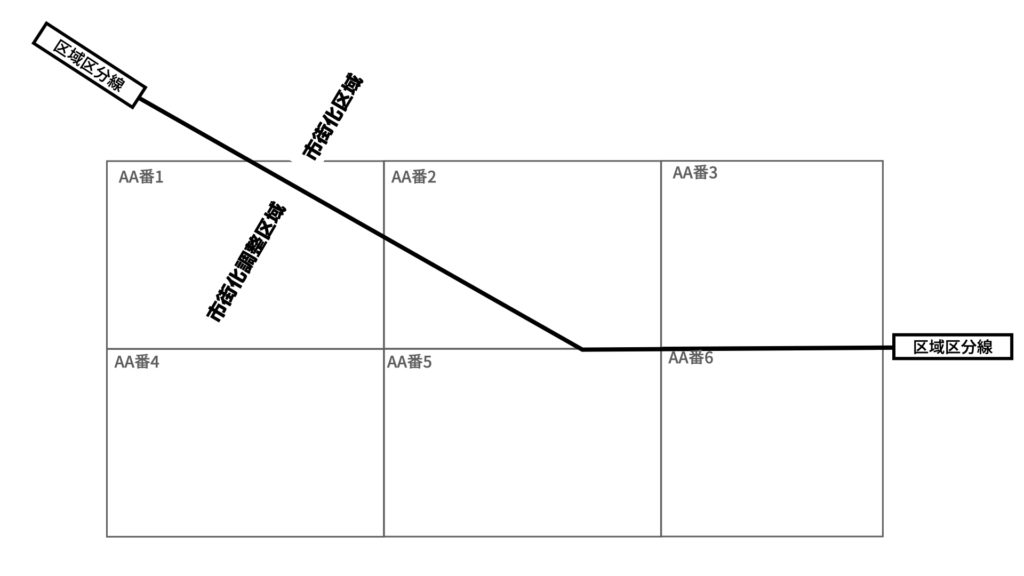

上図のケースですと、AA番1とAA番2は市街化区域と市街化調整区域にまたがっていますよね。

これらの土地は、市街化調整区域内のルール(都市計画法第29条・34条など)が適用され、仮に、市街化区域内で建築することができる建物であっても市街化調整区域内の立地基準と技術基準が適用されることから建築できない可能性の方が多いです。また、原則として開発許可が必要となります。

市街化調整区域内の技術基準から逃れるために、AA番2に入っている線引きの部分で分筆して市街化区域の土地内のみで建築しようと考える方もいると思います。

過去の建築確認などで違法性が無ければ分筆によってAA番2の一部で建築することは可能です。(*注意点として、最終的な判断は開発行為を所掌する部署となりますので必ず相談するようにしてください)

よ〜〜くある事例としては、公図が整備されていなかった時代、市街化調整区域が含まれているにも関わらず市街化区域として建築確認を受けていることがあります。申請側もサイテーだし、新佐側も雑すぎますよね。

ちなみに、線引き(市街化区域と市街化調整区域の区分け)をする際は、敷地境界線で線引きするのが一般的なのですが、昭和40年代の線引き当初の場合には、公図がちゃんと整備されていなかったこともあって、およその地形地物線で引かれていることがあり、それが公図が整備されて地形地物線を当ててみると、敷地境界線とは不一致となっているAA番1やAA番2といった敷地が数多く存在しています。

敷地に市街化調整区域が含まれる場合には、必ず公図のどの位置に線引きされているのか確認が必要です。>>>参考記事

まとめ

ということで以上です。

「敷地」に市街化調整区域が含まれるケース(敷地が市街化区域と市街化調整区域にまたがるケース)については、用途上過半に属する地域が適用されるのではなく、市街化区域と市街化調整区域の両方が適用されます。

つまり、一部分でも市街化調整区域が入る場合は原則として開発許可が必要となります。

それでは以上です。こちらの記事が参考となりましたら幸いです。