この記事では、建築基準法と不動産登記法における「出窓」の床面積・建築面積の算定方法の基本的な解説を行っています。

それでは、早速解説していきます。

では、解説の前に簡単に自己紹介です。

YamakenBlogは、建築基準法や都市計画法、宅建業法など、まちづくりに関連する難解な法律を、元行政職員の私がシンプルでわかりやすく解説しています。

このブログは、建築・不動産業界のプロから、家づくりを計画中の方、店舗立地を検討している方まで、誰でも役立つ情報が満載です!

ぜひ、ブックマークしてください!これからも役立つ情報を続々と発信していきます。

*このサイトリンクは、ブログやメール、社内掲示板などで自由に使っていただいてOKです!お気軽にどうぞ!

出窓の床面積算定の基本的な考え方

出窓の床面積算定の基本的な考え方は、昭和61年に国(建設省住宅局建築指導課)が特定行政庁に対して通達した文書(床面積の算定方法について(建住指発第115号))に書かれています。

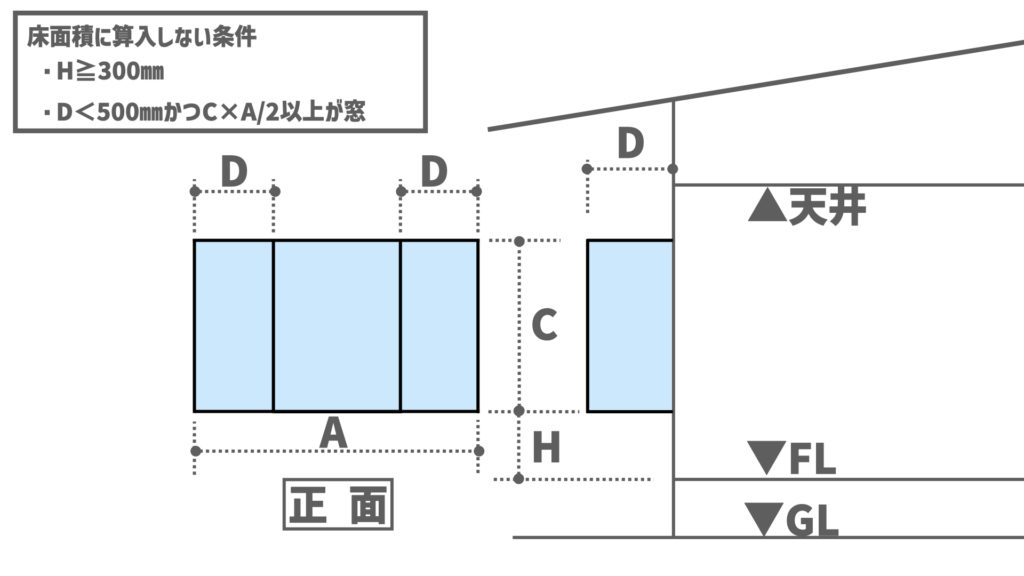

具体的には、次の❶〜❸に該当する出窓が床面積に算入する必要がないです。

❶出窓下端(室内の上面)の床面積からの高さ(H)が300㎜以上であるもの。

❷周囲の外壁面から水平距離(D)が500㎜未満であるもの。

❸出窓の見付け面積の1/2以上が窓であるもの。

ですので、例えば、外壁から突き出た部分の長さが500㎜を超えて600㎜となっている場合には、床面積に算定する必要があります。

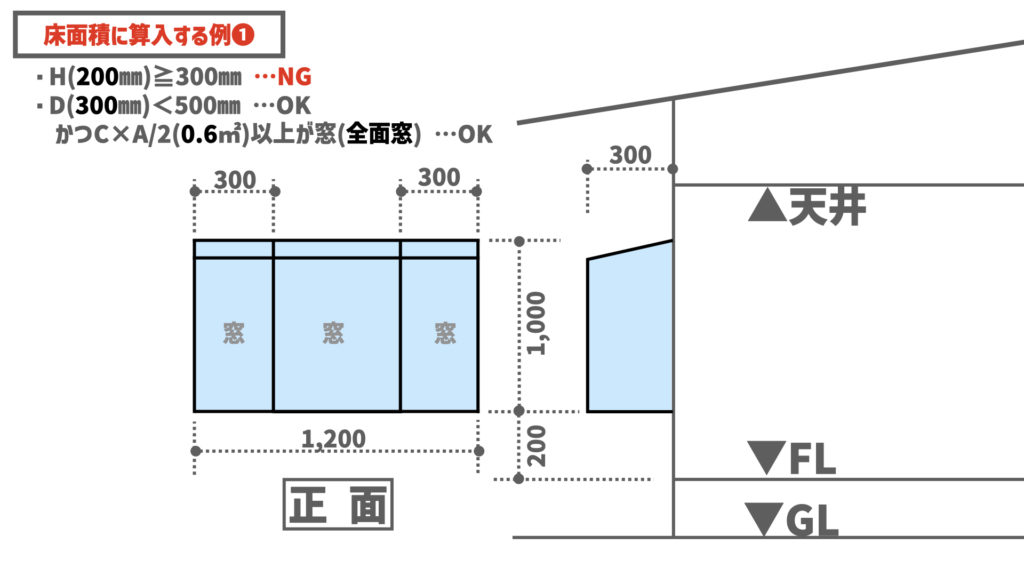

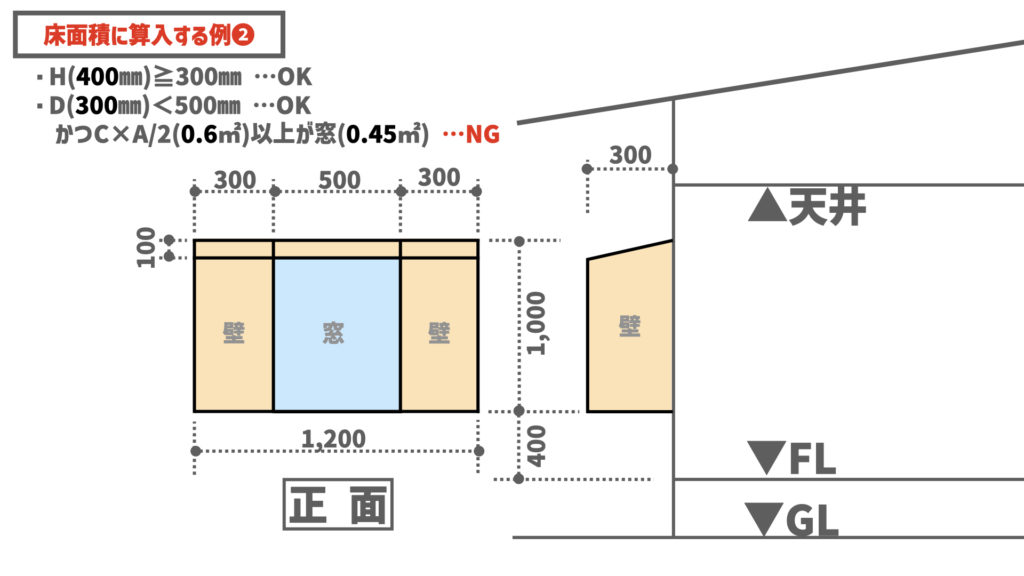

また、出窓部分のうち窓部分の割合が小さい場合や、出窓下端が室内側の床面に近い場合(床として使われる可能性が高いもの)も床面積に算定する必要があります。

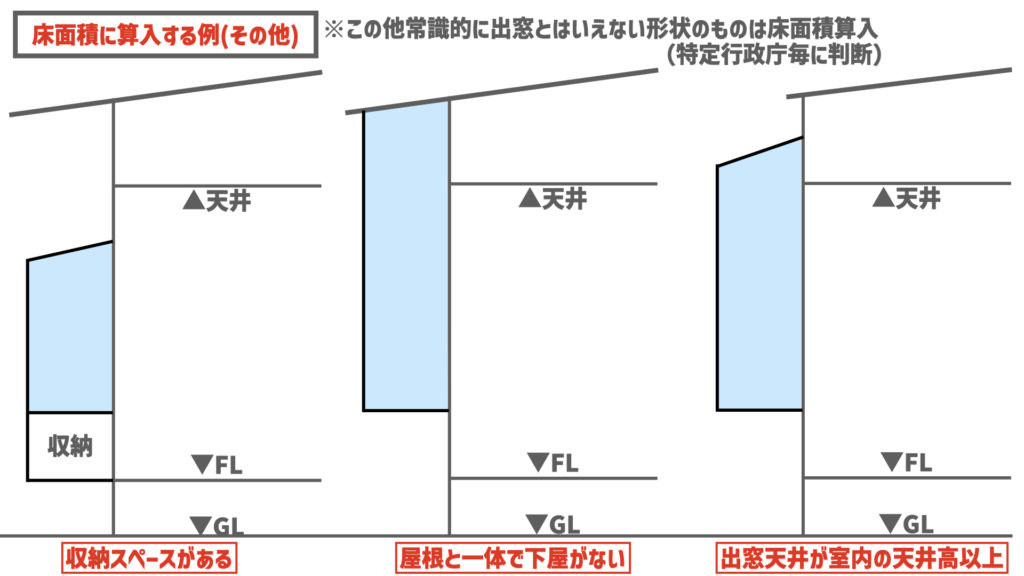

なお、天井面よりも高い位置に出窓がある場合や出窓と屋根が一体となっていて下屋が形成されていないケースなどは、出窓といえないと判断されることで床面積に算入する必要があります。

では、次に出窓部分の床面積算定例です。

床面積に算定する例

必読図書

行政や審査機関がほぼ必ず購入している書籍にも解説されているので、まだお持ちではない方は購入を検討してみてください。

なお、こちらの書籍は毎年度改正されている建築基準法の改正にあわせて毎年度更新されています。

出窓の建築面積算定の基本的な考え方

出窓部分を床面積に算入する場合には建築面積にも算入します。

(注)神奈川県のように明確に建築基準の取り扱いに書いている自治体もあれば書いていない自治体もあります。

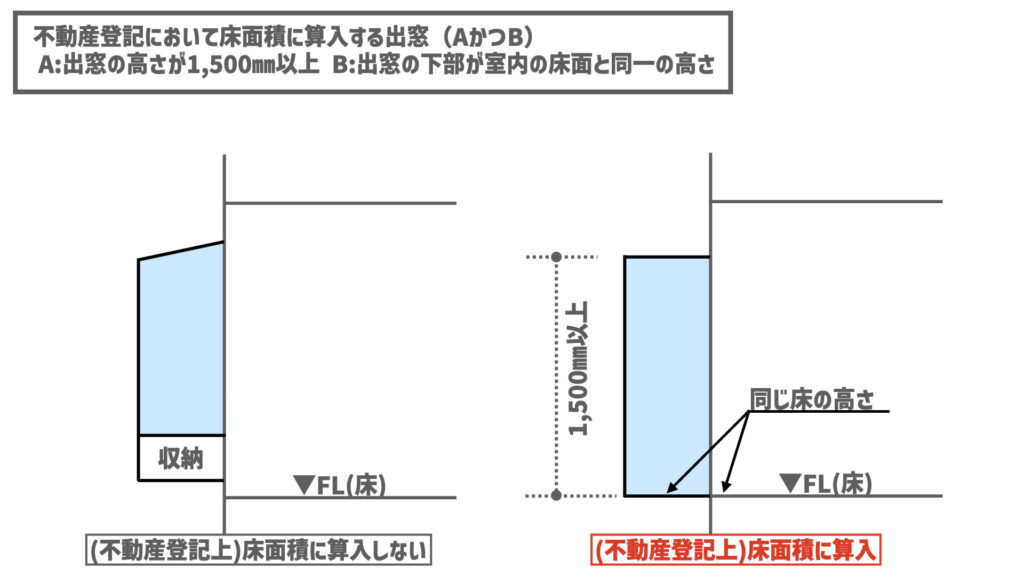

不動産登記における床面積算入の考え方

不動産登記法における登記上の床面積と建築基準法上の床面積は異なることで知られています。具体的には、不動産登記事務取扱手続準則の第82条に次のように規定されています。

(11) 出窓は、その高さ1.5メートル以上のものでその下部が床面と同一の高さに あるものに限り、床面積に算入する。

不動産登記事務取扱手続準則第82条(平成17年2月25日付け法務省民二第456号法務省民事局長通達)

以上から、例えば、出窓の高さが1.5m以上であっても、下部面が室内側の床面よりも高い位置にある場合には床面積に算入する必要がないことになります。

つまり、建築基準法上においては床面積に算入することがあっても不動産登記上の床面積には算入しないケースもあるということ。

なお、登記簿上の床面積と建築基準法上の床面積が異なるのは、それぞれの根拠法の計算方法と使用目的が異なることが理由なので、どっちが正解と言ったことではないです。

まとめ

最近の新築住宅では、出窓を見かける機会が少なくなったように思います。

私が子供の頃(20年以上前)は祖父母の家に行くと必ず出窓があって、出窓に植木が置かれていたり、本棚になっていたりした記憶があります。それから、雨仕舞いの不良やシーリングの経年劣化により雨漏れしやすいイメージがありますね。みなさんはどうでしょうか?

とはいえですが、現在でもごく稀に出窓に関して設計や審査の相談があるもので、出窓の床面積算定方法調べなきゃ!となって青本(集団規定の適用事例)を引っ張り出すことがあります。

その手間がちょっと煩わしいなーと感じてしまったので、今回のブログ記事作成につながっています。

それでは、まとめです。

出窓は、次の条件に該当する場合のみ床面積・建築面積に算入しません。条件に該当しない場合は、床面積や建築面積に算入する必要があります。

- 出窓下端の床面からの高さ≧300㎜

- 周囲の外壁面からの水平距離<500㎜以上かつ見付面積の1/2以上が窓であるもの

- 出窓天井が室内の天井の高さ未満に位置にあることや出窓部分が屋根と一体となっておらず下屋部分があること。

※出典:「床面積の算定方法について(昭和61年4月30日)(建設省住指発第115号)」

なお、床面積算定方法は昭和61年の国の通達によって決まっていますが、最終的な判断は特定行政庁となります。

出窓を床として使う可能性が高いなど、判断に迷う設計の場合には特定行政庁に相談することをお勧めします(相談が面倒の場合には、安全側で床面積・建築面積に算入してしまうのも選択肢の一つです。)

特定行政庁一覧はこちらのページから確認することが可能です。

さらに詳しく:特定行政庁一覧

また、不動産登記法上の床面積の算定方法は次のようになります。

- 出窓の高さが1.5m以上のものでその下部が床面と同一の高さにあるもの

※出典:「不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日)(法務省民二第456号法務省民事局長通達)」

床面積判断の基準は、出窓が床としての機能を有するかどうか。