この記事では、住宅建築を考えている方向けに、一戸建ての住宅の”階段”に関するルールを分かりやすく解説を行っています。*ルール:建築基準法

こんにちは。YamakenBlogです。

当サイトでは、理解が難しい建築基準法や都市計画法などを解説し住宅建築や不動産投資となる情報として届けています。

はじめに、意外にも思うかもしれませんが、階段の幅や蹴上などは、建築基準法で最低限のルールが規定されているので、自由に設定することはできません。

理由としては、最低限のルールを定めないないと、極端でかつ安全性が確保できていない階段ができてしまう可能性があるので法律で最低限の基準を定めています。

*極端な階段といえば城郭建築の階段ですよね。お時間がある方はぜひこちらの記事をご覧ください。

では、さっそく、住宅階段基準のまとめです。

目次

住宅に関する階段のまとめ

住宅については、階段及び踊り場の幅、並びに蹴上、踏面、踊り場の位置等が規定されています。

住宅の場合には、

・階段・踊り場の幅は75㎝以上

・蹴上(一段の高さ)は23㎝以下

・踏面(一段の奥行き)は15㎝以上

・踊り場の位置は高さ4m以内

と定められています。

なお、階段の幅については、屋外に設置する階段は60㎝以上となります。

| 種別 | 階段・踊場の幅 | 蹴上げ (段の高さ) | 踏面 (段の奥行き) | 踊場の位置 | 踊場の踏幅 |

|---|---|---|---|---|---|

| 住宅 | 75㎝以上 (屋外階段:幅60㎝以上) | 23㎝以下 | 15㎝以上 | 高さ4m以内ごと | 120㎝以上 |

補足記事:階段に代わる傾斜路の話

補足:木造軸組構法における一般的な階段寸法

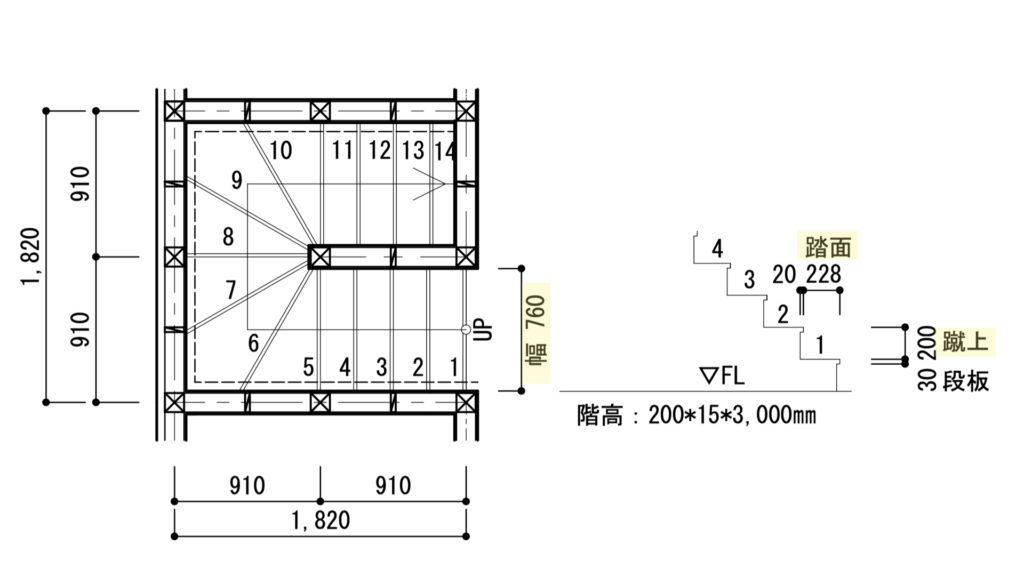

910㎜スパンかつ階高3mの木造住宅の例です。

補足:階段の有効幅員の取り方

階段の有効幅員の取り方については、建築基準法施行令第23条第3項に次のように規定されています。

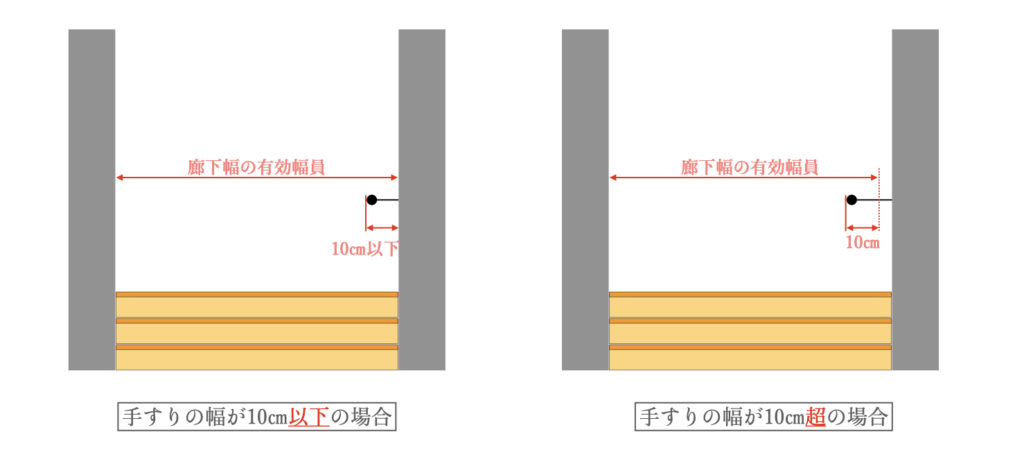

階段及びその踊場に手すり及び階段の昇降を安全に行うための設備でその高さが50㎝以下のもの(以下この項において「手すり等」という。)が設けられた場合における第1項の階段及びその踊場の幅は、手すり等の幅が10㎝を限度として、ないものとみなして算定する。

建築基準法施行令第23条第3項

分かりやすく図面で解説すると次のようになります。壁から10㎝を超えるような手すりの場合には階段の有効幅員が狭くなるので注意が必要です。

補足:手すりの設置義務化は平成12年6月から

階段には、手すりの設置が必要(高さ1m以下の階段には適用しない)

ちなみに、手すり設置義務化は、平成12年6月1日施行の建築基準法施行令からなので、これ以前の住宅は、手すりが無いところがあるかもしれません。(既存不適格建築物)

階段・踊場の両側(手すり設置側を除く)には、側壁等の設置が必要

(階段等の手すり等)

建築基準法施行令第25条

階段には、手すりを設けなければならない。

2 階段及びその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければならない。

3 〜 4 (略)

補足:階段における手すりの高さは1.1m以上必要?

これはよくある質問として多いのですが、手すりの高さについての規定です。

1.1mという文言は、施行令第126条に記載されていますが、これは、第5章第2節が適用される建築物(住宅だと、3階建て以上か採光上の無窓居室を有する建築物)にしか適用されず、さらに”階段”という文言は出てこないので、階段手すりを1.1m以上とする明確な根拠はありません。

仮に適用されても、あくまでも踊り場等となります。

※一般的には750㎜前後が多いです。

しかしながら、令第126条の”バルコニーその他これに類するもの”として、吹き抜けに面する階段などは転落防止の観点から1.1m以上の手すりを設けるのが望ましいとされています。

*出典:建築物の防火避難規定の解説(2016年)

ですので、一般的には、バルコニーや踊り場に高さ1.1m以上の手すりを設けています。

[建築基準法施行令第126条第1項]

建築基準法施行令第126条第1項

屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。

▷▷参考図書 防火避難規定の解説

階段に関する参考資料

階段って建築のディテールの中でも一際注目されているポイントだったりします。私の知り合いにも階段にこだわりを持っている方もいたりととにかく奥が深いです。住宅建築でも階段にこだわるだけでも美しさは圧倒的に変わるはず