この記事では、「災害レッドゾーン」について分かりやすく解説しています。不動産を経営される際や重要事項説明、市街化調整区域内での建築において深く関わってくる用語となっているくらい現代では重要視されています。

こんにちは。やまけん(@yama_architect)です^ ^

YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産取引に関して業務に役立つ豆知識を発信しています♪

建築基準法や都市計画法といった都市づくりに欠かせない法律は、複雑かつ難解なので理解に苦しみますよね。そのような方のために、法律を上手に活用してビジネスや生活に活用してもらいたいと思いつくったブログです。

良かったらブックマーク登録して毎日、遊びに来てくれるとブログ運営の励みになります♪

災害レッドゾーンとは?

これまでは単にレッドゾーン言ったりしていたのですが、どの区域を指すのか不明確だったこともあったのだと思います。

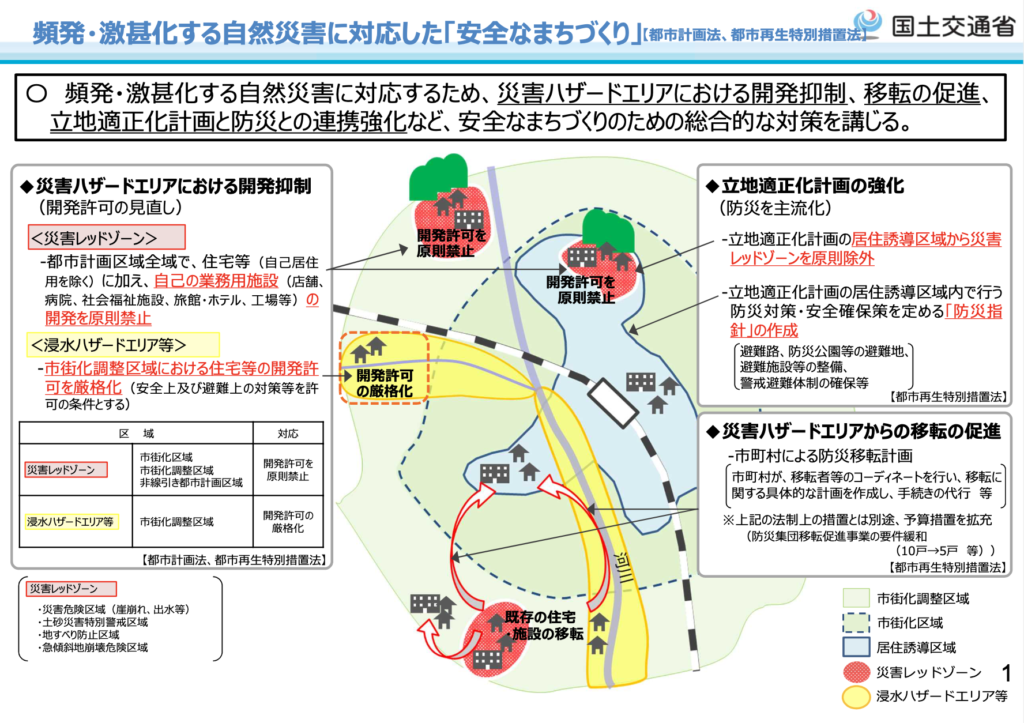

そのためか、令和2年の通常国会に提出されている都市再生特別措置法の改正を説明する資料から、「災害危険区域、土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域」のこれら4つの区域について『災害レッドゾーン』として示されています。

加えて、都市計画やまちづくりを進める際に各地方の自治体が進めている立地適正化計画の根拠法である都市再生特別措置法では、この災害レッドゾーンについては、居住誘導区域に含めることはできないとされています。

立地適正化計画とは、人口減少と市街地拡大が進む地方都市において、将来において都市を存続させるための基礎的な都市づくり手法として、ほぼ必ずと言っていいほど推進している計画です。

>>>詳細は以下の記事を参照ください。

根拠法としては次のようになります。

| 名称 | 根拠法 |

|---|---|

| 災害危険区域 | 建築基準法第39条第1項の区域のうち、同条第2項の規定に基づく条例により住居の用に供する建築物の建築が禁止されている区域 |

| 土砂災害特別警戒区域 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項 |

| 地すべり防止区域 | 地すべり等防止法第3条第1項 |

| 急傾斜地崩壊危険区域 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項 |

| 浸水被害防止区域 | 特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項 *令和3年の都市再生特別措置法改正により追加 |

下図の資料は、令和2年2月7日に改正都市再生特別措置法等の案の概要となります。

※出典:第16回都市計画基本問題小委員会 資料2:防災・減災等のための都市計画法・都市再生特別措置法等 の改正内容(案)について

資料の中にも災害レッドゾーンという記載があるのが分かると思います。今後のこの災害レッドゾーンについては、今後ますます、宅地開発及び建築の制限が強化されていくことが想定されます。

特にコンパクシティの形成を進めていく『立地適正化計画』との連携(居住を誘導する居住誘導区域から災害レッドゾーンは原則除外など)が図られていくこととなります。

そのため、ほぼ間違いなく利用価値は低く(つまり市場価値が低い)なる土地(土砂災害特別警戒区域については対策工事で指定を解除する事ができるため、対策工事を行えば価値は戻ると考えられます。)となる事が考えられます。

土地取引の際には細心の注意を払って確認することをお勧めします。

災害の発生頻度は別として、これら5つの区域については、災害が発生した場合、家屋や人命への危険性は著しく高いので、当然の改正といえば当然ですし、災害に強い都市をつくっていこうとする世の中の流れには合致しているものと考えられます。

なお、これら5つの区域は重要事項説明の対象となりますので不動産事業者の方は必ず覚えるようにした上で、物件調査の際には確実に調査し、漏れがないようにしましょう。

その他のレッドゾーンについて

災害レッドゾーン以外のレッドゾーンやイエローゾーン、オレンジゾーンについては、こちらの記事を参考にして頂ければと思います。