この記事ではDID地区(=人口集中地区)を理解したい方のための記事です。DID地区とは何なのか?どういった指標に使われているのかなど説明していきます。

こんにちは!

建築や都市計画、不動産に関係して業務に役立つ情報を発信しているブロガーです。

正直、DID地区なんてものは都市計画を学んでいる学生や一部の行政人にしか関係ないと思っていたことがあるのですが、この指標を上手に使うと、例えばですが、どういった地域に飲食店を出店する戦略を練ればいいのかなどの検討にも活用です。

この記事を読んでいるあなたもよく使うコンビニは幹線道路沿いに立地しているものを除けば、ほぼ間違いなく、半径500mの周辺人口が4,000人以上いると思います。そのくらい人がいないと利益が出ません、つまり、出店計画に活用可能です。

DID地区とは

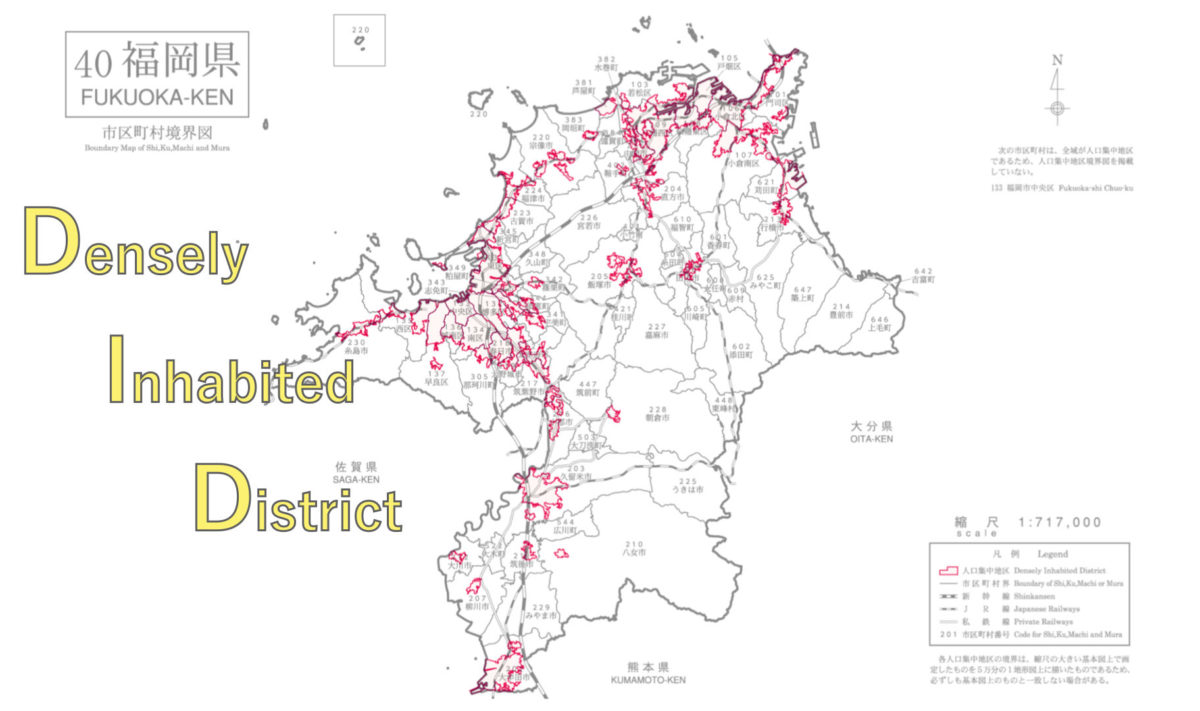

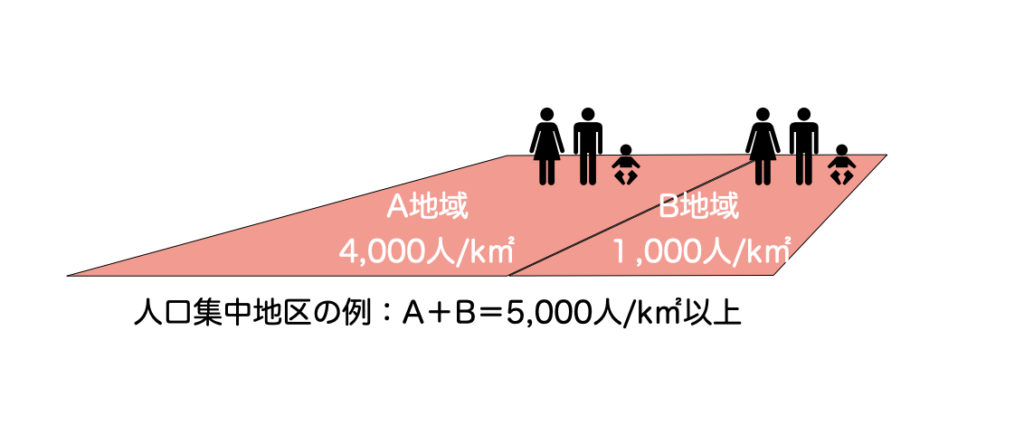

5年に一度行われている国勢調査により算出されているDID地区は、簡単にいうと、1k㎡あたり4,000人以上いる地域です。厳密には総務省統計局で詳しく定義を掲載していますので詳細を知りたい方はリンクをクリックしてみてください。

基本的に、1haあたり40人と覚えておけばOKです。

この数字あなたはどう思いますか?

少ないか多いか、都市化されている地域を正しく表しているかどうか。わたしの考えとしては、日本の小さい国土では十分な指標かなと考えています。

例えば、駅前などの商業系用途地域で容積率が400%であることを想定し、1k㎡あたりの人口を推定してみます。

全体の面積における道路や公園などの公共施設率が6割程度と想定すると、建築可能な敷地面積は0.4k㎡、容積率の使用率が平均で6割、居住用途が飲食店や店舗、業務系施設を考慮して3割程度と想定すると、使用可能な敷地面積は12万㎡、容積率を緩和すると約29万㎡の床が使える計算です。

また一人あたりの床面積ですが、住生活基本計画における誘導水準を参考に、一人あたり40㎡としてみます。そうすると、約7,000人が居住可能です。

この数字ですが、大雑把に計算しても最低でこの程度は居住できるので、以外と4,000人は少ないことがわかります。これが、郊外の住宅団地ですと、4,000人の維持がギリギリかなと思うところです。

ちなみにですが、1haあたり40人(1k㎡あたり4,000人)以上入れば、市街化区域の設定水準となるので、わたしたちが普段みている街の風景と同じです。なお、政令指定都市クラスになると中心部で1haあたり100人を超えます。

補足:DID地区と日常生活

ここ20・30年でDID地区は増加しています。というのも郊外に住宅開発が進められたため、徐々に市街地縁辺部の人口が増加し、1haあたり40人を下回らない形で人口が薄く薄くなってしまったような感じです。

人口密度の低下はスターバックス等の立地基準に関する記事でも書きましたが、現状においては日常生活に必要不可欠なエッセンシャル施設の立地や公共交通の維持が困難となることにより、移動を前提する都市活動に非効率性をもたらします。

自分が住んでいる地域(これから住もうとする地域)が人口集中地区かどうかは、総務省統計局が公表している統計データで確認することができます(*平成27年については国土地理院にて地図化)。