この記事では、軒裏に防火構造を求められた場合のファイヤーカットの方法について簡単に解説を行っています。※主に住宅に関する話です。

こんにちは。やまけん(@yama_architect)です^ ^

YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産取引に関して業務に役立つ豆知識を発信しています♪

建築基準法や都市計画法といった都市づくりに欠かせない法律は、複雑かつ難解なので理解に苦しみますよね。そのような方のために、法律を上手に活用してビジネスや生活に活用してもらいたいと思いつくったブログです。

良かったらブックマーク登録して毎日、遊びに来てくれるとブログ運営の励みになります♪

軒裏に防火構造が要求されるケースとは?

軒裏に防火構造が要求される法(ルール)としては、建築基準法第25条による延べ面積1,000㎡超の大規模木造や、建築基準法第61条による準防火地域内での延べ面積500㎡以下かつ2階以下の木造建築物規定があったりします。

また、建築基準法第27条の規定による準耐火建築物が要求される特殊建築物の場合には、軒裏の準耐火構造が要求されるケースがあったり、住宅金融支援機構が定める省令準耐火構造でも軒裏への防火構造が求められています。

| 法・施行令 | 対象の建築物 | 部位 |

|---|---|---|

| 法第25条 | 延べ面積が1,000㎡超の木造建築物等 | 延焼の恐れのある部分 |

| 法第61条 施行令第136条の2第3号 | 【準防火地域内】 地階を除く階数2以下かつ延べ面積500㎡以下 | 延焼の恐れのある部分 |

| 住宅金融支援機構省令 | 省令準耐火構造の建築物 | 軒裏全体 |

軒裏のファイヤーカット(小屋裏まで立ち上げ)

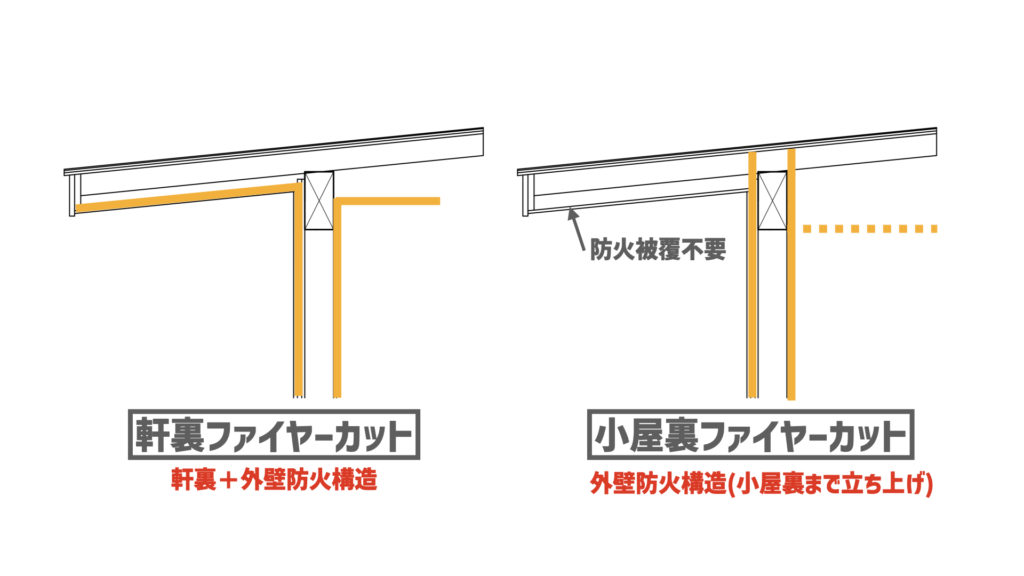

一般的に軒裏に防火構造が求められる場合には、軒裏に防火構造・準耐火構造(告示仕様または国土交通大臣認定品)の仕様としますが、軒裏に木部を露出させるような意匠性にこだわりたい場合は、軒裏(軒天)でファイヤーカットするのではなく、外壁(防火被覆)を小屋裏まで立ち上げ方法が代替措置として「防火避難規定の解説」の中で示されています。

これにより、小屋裏でのファイヤーカット(下図右側)を行う場合には、軒裏(軒天)への防火被覆(防火構造の措置)は不要となります。

そもそも、軒裏に防火構造を求めている理由としては、軒裏に火が燃え移ってしまうと、簡単に小屋裏まで火の侵入を許してしまうからですので、そうした意味で捉えれば、どこで火炎をカットするのかがポイントとなり、軒裏であろうと外壁であろうと小屋裏(建物内部)への侵入を防ぐことができれば良しとする考えとして、軒裏防火措置の代替方法が定められているということ。

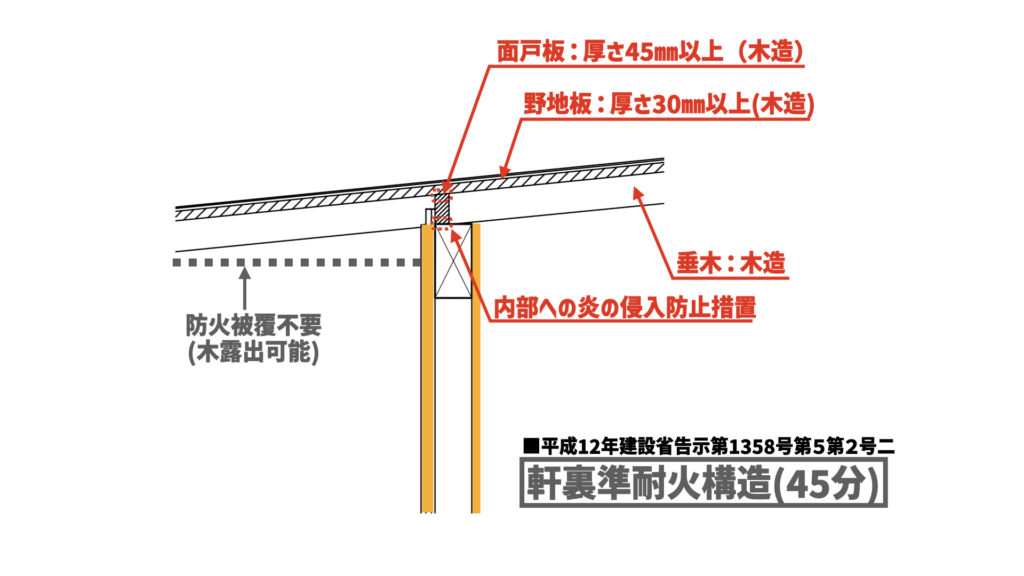

その他、軒裏に木部を露出させる方法としては、準耐火構造告示(平成12年建設省告示第1358号第5第2号二)による外壁(面戸)カットの方法もあります。(下記参照)

ちなみに、なんで、防火構造じゃなくて準耐火構造なの!?と思った方は、この記事をご覧いただくことで理解することが可能となっています。

補足:小屋裏換気口はどうするの問題・・・

ただ、技術的には小屋裏換気をどのようにするのかが課題になると思います。

フラット35にしても屋根断熱としても小屋裏換気・屋根通気が必要となります。

ですが、面戸に設置するための小屋裏換気・通気用でメーカーさんがつくっている防火設備の認定を受けた換気口の製品はない(調べた限り)ですので、特注品とする必要がありそうです。

また、準防火地域で延焼の恐れのある部分(準耐火建築物も同様)については、外壁の開口部の取り扱いとなるために防火設備が必要となりますし、、、そもそも省令準耐火構造のケースを除けば、換気口・通気口(延焼ライン内)は外壁開口部となるため防火設備が必要ということになり、納まりはちょっと無理では・・・と思います。

わたしが調べた限りは、換気面戸としてはあるので延焼の恐れのある部分以外には使用できる製品はあったのですが、特定防火設備である防火ダンパー(FD)はありませんのでした。

結論として、防火構造・準耐火構造用として軒桁・野地板・垂木の間に設置する面戸につける告示仕様も大臣認定品も存在しないみたいです。

(外壁開口部用の通気用防火ダンパーを軒桁に設置する強者は流石にいないでしょと思ってます・・・笑。*絶対に無理ではない方法です。)

※なるべく延焼ラインを避けるが賢明な判断かも。

ということで、軒裏に防火構造・準耐火構造が求められる場合には素直に軒裏を防火構造・準耐火構造にした方が良さげです。ちなみに、軒裏防火構造の大臣認定品が存在しない!?という話で別記事に書いているので良かったらご覧ください。

補足:省令準耐火構造の場合の注意点

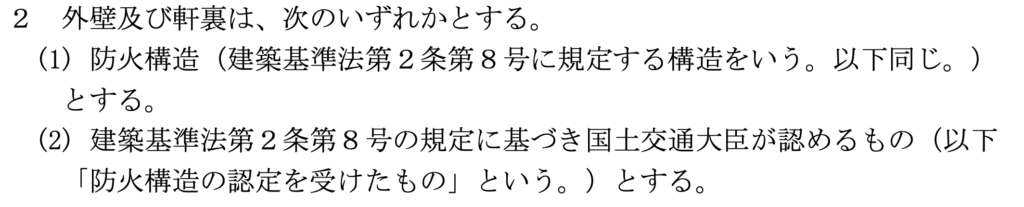

省令準耐火構造の場合には外壁でファイヤーカットを行ったとしても軒裏についても『防火構造』が必要となります。

こちらは、住宅金融支援機構が公表している省令準耐火構造の仕様の抜粋資料です。『外壁及び軒裏』とあるように”及び”と記載されているため、原則として外壁と軒裏のそれぞれに防火構造の措置が必要となります。

まとめ

軒裏の防火構造・準耐火構造を避けて外壁を小屋裏まで立ち上げる方法について解説しました。

ただし、住宅の場合ですと、小屋裏換気・屋根断熱通気を設けるのが一般的ですので、仮に準防火地域の延焼の恐れのある部分に換気口をもうけると外壁開口部扱いとなるため防火設備が必要となります。防火設備で通気口用(地上より1m以上上に設置)とするためにはファイヤーダンパーが必要となるので、現状、市場で出回っている製品を用いて軒桁と野地板の間に設置するのは難しいと考えられます。

準防火地域内の延焼の恐れのある部分や準耐火建築物の延焼の恐れのある部分には今回のファイヤーカットの方法は適用しずらいかなと思われます。つまり、こちらの記事を書いておいてなんですが・・・軒裏を防火構造や準耐火構造とした方が納まりもスッキリするのかなと思います。

ちょっとマニアックな話でしたけど、軒裏のファイヤーカットの代替方法の話でした〜!

それではまた〜!