大都市とはどこの市やエリアなのか疑問に思ったことはないですか?

大都市といえば、指定都市や、東京や大阪をイメージする人もいれば、地方自治法の政令で指定する都市をイメージされる人など、人それぞれイメージしている大都市は異なるかと思います。

この記事では、様々な法律等で定義される『大都市又は大都市圏』はどこを指すのか、4つの法令をもとに解説を行っています。

様々な大都市の定義を知っていれば、どこかのタイミングで使えるときがあるかもしれませんので、ぜひ、最後までご覧ください!

みなさんこんにちは!

YamakenBlogです。

ブログにお越しいただきありがとうございます。また、いつも当ブログを読みいただく皆様、本当にありがとうございます。

YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産取引に関して業務に役立つ豆知識を発信しています!!

建築基準法や都市計画法といった都市づくりに欠かせない法律は、複雑かつ難解なため理解するのに苦しみますよね(私自身が苦しみました。)。このことを解決するために法律を上手に活用してビジネスや生活に活用してもらいたいと思いつくったブログです。

良かったらブックマーク登録して毎日、遊びに来てくれるとブログ運営の励みになります♪

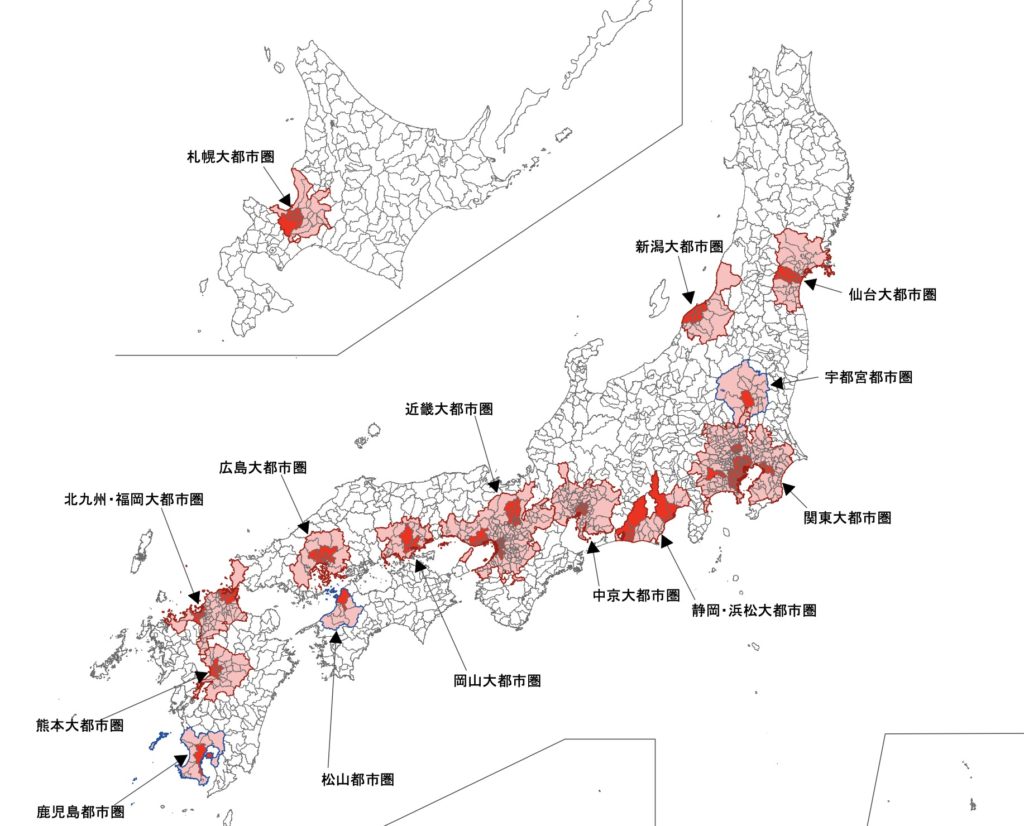

国勢調査における大都市圏

国勢調査の統計上の大都市圏の定義となります。

国勢調査とは、統計法に基づき5年に1度、国内の居住者を対象として実施される国の基幹的調査のことです。成人している方であれば一度は経験したことがあるかと思います。

この国勢調査において統計上の大都市圏を定めています。

定義を詳しく書くと、『広域的な都市地域を規定するため行政区域を越えて設定された統計上の地域区分』となり、中心市とその周辺市町村(1.5%通勤・通学)によって構成される都市圏となります。

- 中心市:東京都23区、政令指定都市

- 周辺市町村:「中心市」への15歳以上通勤・通学者数の割合が当該市町村の常住人口の1.5%以上であり、かつ中心市と連接している市町村。ただし、1.5%未満の市町村であっても、その周囲が周辺市町村の基準に適合した市町村によって囲まれている場合は「周辺市町村」となる。

なお、中心市の定義変更は過去に何度も実施されており、中心市が現行基準の政令指定都市となったのは昭和50年、この昭和50年以前は、昭和35年が人口60万人以上の市、昭和45年が人口50万人以上の市となっていました。

| 大都市圏名 | 中心市 | 人口 |

|---|---|---|

| 札幌大都市圏 | 札幌市 外14市町村 | 約260万人 |

| 仙台大都市圏 | 仙台市 外31市町村 | 約230万人 |

| 関東大都市圏 | さいたま市、千葉市、 東京都区部、横浜市 川崎市、 相模原市 外187市町村 | 約3,700万人 |

| 新潟大都市圏 | 新潟市 外13市町村 | 約140万人 |

| 静岡・浜松大都市圏 | 静岡市、浜松市 外14市町村 | 約280万人 |

| 中京大都市圏 | 名古屋市 外82市町村 | 約940万人 |

| 近畿大都市圏 | 京都市、大阪市、 堺市、神戸市 外129市町村 | 約1,900万人 |

| 岡山大都市圏 | 岡山市 外16市町村 | 約160万人 |

| 広島大都市圏 | 広島市 外14市町村 | 約210万人 |

| 北九州・福岡大都市圏 | 北九州市、福岡市 外60市町村 | 約550万人 |

| 熊本大都市圏 | 熊本市 外25市町村 | 約150万人 |

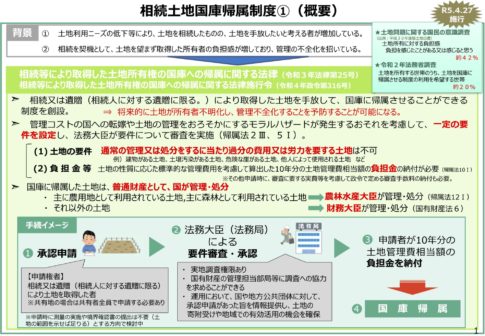

大都市法における大都市地域

大都市法とは、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の略で、昭和50年に制定された法律で、大都市地域に集中する人口増加に伴い住宅不足に陥っていた大都市地域での住宅供給を目的としています。

(目的)

大都市法第1条

第1条 この法律は、大都市地域における住宅及び住宅地の供給を促進するため、住宅市街地の開発整備の方針等について定めるとともに、土地区画整理促進区域及び住宅街区整備促進区域内における住宅地の整備又はこれと併せて行う中高層住宅の建設並びに都心共同住宅供給事業について必要な事項を定める等特別の措置を講ずることにより、大量の住宅及び住宅地の供給と良好な住宅街区の整備とを図り、もつて大都市地域の秩序ある発展に寄与することを目的とする。

この中で、大都市地域の定義付けが行われており、大都市地域とは、後述する大都市圏整備法に基づく既成都市・近郊整備区域等をいいます。つまり、首都圏、近畿圏、中部圏のうち一部の市区町村が大都市地域となります。

住生活基本法における大都市圏

住宅生活基本法とは、国及び地方自治体の住宅政策の基本的な指針等となる法律のことで、この法律において国の基本計画が定められており。その中で住生活基本法第15条第2項第5号に掲げる地域を大都市圏と定義付けしています。

(目的)

住生活基本法第1条

第1条 この法律は、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策について、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体並びに住宅関連事業者の責務を明らかにするとともに、基本理念の実現を図るための基本的施策、住生活基本計画その他の基本となる事項を定めることにより、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民生活の安定向上と社会福祉の増進を図るとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

住生活基本計画に基づく大都市圏とは、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県となります。

つまり、11都府県が大都市圏となります。とはいえですが、都府県単位での指定となるため、どうしても大都市地域とは少し乖離しているかもという印象です。

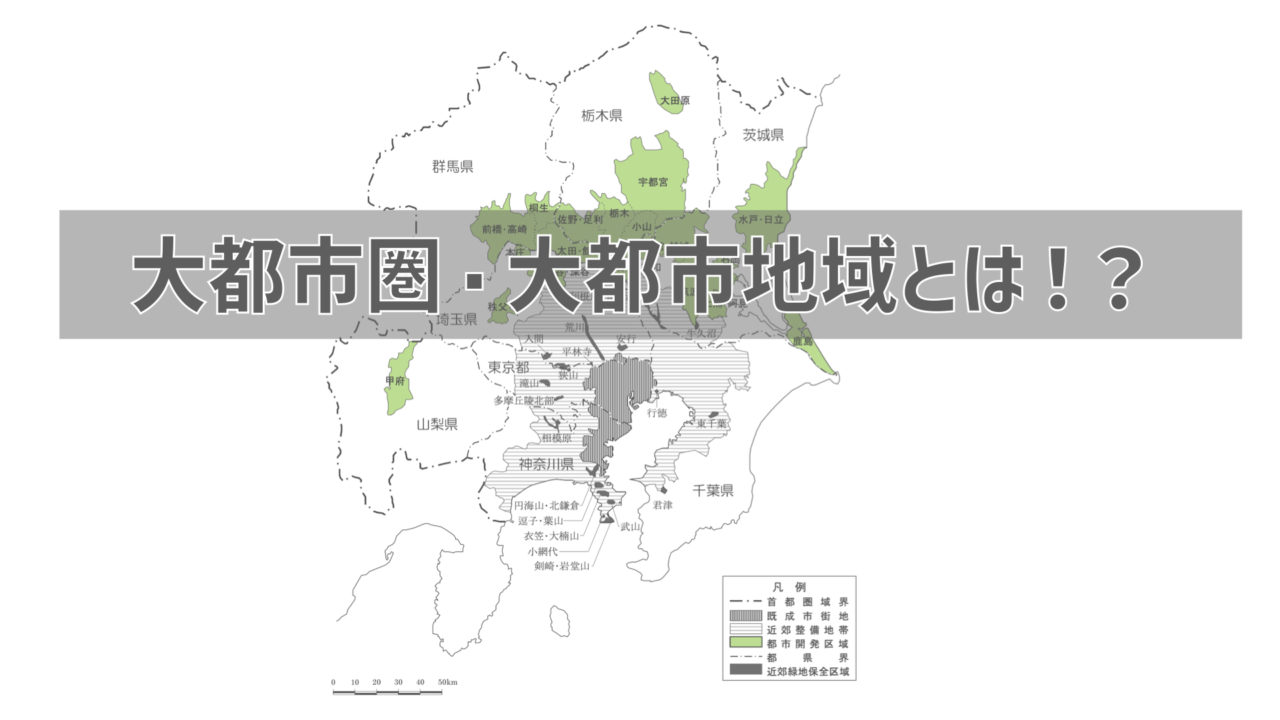

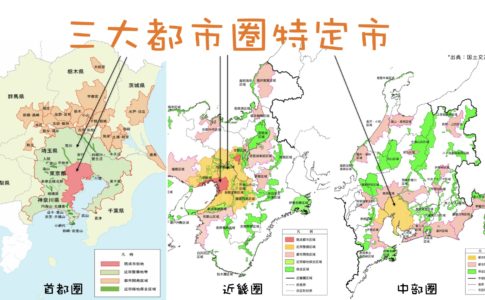

大都市圏整備法による大都市圏

大都市圏整備法とは、首都圏整備法(昭和31年)、近畿圏整備法(昭和38年)、中部圏整備法(昭和41年)の3つの法律をまとめたものをいいます。

この首都圏、近畿圏および中部圏を国では三大都市圏と定義しており、例えば、首都圏整備法における首都圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県及び山梨県となります。

ただしの、この定義ですと、一般的にビルが立ち並ぶ大都市のイメージよりもだいぶかけ離れてしまい、エリア自体も超広域過ぎると考えられます。

そこで、参考となるのが、首都圏であれば既成市街地と近郊整備地帯(合併前の旧市町村単位で指定)、近畿圏であれば既成都市区域や近郊整備区域です。

まず既成市街地は、首都圏の中心となる地域を示しているもので、東京都23区及び周辺市が該当します。また、近郊整備地帯は既成市街地から約50kmの範囲を指定したもので、計画的に市街地を整備するとともに緑地保全を併せ持つ既成市街地とその他の地域との緩衝帯的な役割があります。

一般的に新幹線や電車、自動車(高速道路)に乗車していて、高架から見える連続した市街地を眺めて『大都市にきたなー』と思う時は、だいたい近郊整備地帯に入ったときかなと思います。なお、近畿圏では、既成都市区域及び近郊整備区域となり、中部圏では近郊整備が存在せず都市整備区域となります。

*中部圏整備法は名古屋大都市地域の産業・ 人口の”無秩序”な集中による過密の弊害を未然防止と、日本海側に連なる地域を含めた均衡ある発展が目的となるため、人口・産業の”過度”の集中を抑制などが目的の首都圏整備法と中部圏整備法とは若干、性格が異なります。

まとめると、大都市圏整備法における大都市地域とは、原則的には首都圏・近畿圏・中部圏に該当する都道府県(エリアと人口は下表参照)となりますが、実態とは乖離していますので、より一般的な大都市のイメージに近いのは首都圏・近畿圏の既成都市・近郊整備区域、中部圏の都市整備区域エリアになるかと思われます(エリアについては下記記事をご覧ください。)。

| 大都市圏 | 地域 | 人口 |

|---|---|---|

| 首都圏 | 東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県 茨城県、栃木県、群馬県、山梨県の各一部 | 43,800千人 |

| 近畿圏 | 京都府、大阪府、兵庫県、奈良県 福井県、滋賀県、和歌山県の各一部 | 23,000千人 |

| 中部圏 | 愛知県、三重県、富山県、石川県 福井県、長野県、岐阜県、静岡県の各一部 | 22,000千人 |

まとめ

ということでいかがでしたでしょうか。

簡単にまとめますと次のとおりです。

- 札幌、仙台、関東、新潟、静岡・浜松、中京、近畿、岡山、広島、北九州・福岡、熊本・・・国勢調査(統計法)

- 茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県・・・住生活基本法

- 首都圏(既成市街地、近郊整備地帯)、近畿圏(既成都市区域、近郊整備区域)、中部圏(都市整備区域)・・・大都市法

- 首都圏、近畿圏、中部圏…三大都市圏整備法

補足しますと、総務省統計局による国勢調査での大都市圏は、政令指定都市を中心市としており、その周辺市町村(通勤・通学1.5%圏域)を含めて都市圏と定義しています。

このため政令指定都市クラスの都市圏(関東だと、宇都宮や水戸、高崎)を有していても政令指定都市に指定されていなければ国勢調査上の大都市圏とはならない点は留意しておく必要があります。

また、大都市は行政区域を越えて市街地が連続して形成されているため、大都市≠単体の市 ではないことに留意も必要です。

じゃあ、あなたはどう考えてるの!?とツッコミをいれられそうなので、私個人としては、一般的に大都市としてイメージされるのは❸の各大都市圏整備法による既成市街地等に近いかなとは思います。特にこれらの地域は、戦後の急速な人口流入と人口爆発、さらに経済成長と郊外への市街地拡大によって都市圏が大きく拡大していることもあり一つの市と周辺市町村のみで構成されず、大規模に市街地が広がっており都市圏を明確に線引きすることができないのが現状ですので、つまり、日本における大都市圏は、首都圏・近畿圏・中部圏の一部の地域(3つ地域)としてとらえるのが都市計画上は正解のように考えています。