この記事では、居室の天井高さのルールを分かりやすく解説しています。

こんにちは。YamakenBlogです。

YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産取引に関して業務に役立つ豆知識を発信しています♪

建築基準法や都市計画法、宅建業法といった都市づくりに欠かせない法律は、複雑かつ難解なので理解に苦しみますよね。そのような方のために、法律を上手に活用してビジネスや生活に活用してもらいたいと思いつくったブログです。

良かったらブックマーク登録して毎日、遊びに来てくれるとブログ運営の励みになります♪

目次

天井高は建築基準法施行令第21条に規定

居室(倉庫、トイレ、風呂等を除く)の天井高さは、2.1m以上とするルールがあります。床面から天井面までの高さで測ります。また、天井高さが異なる場合は、平均の高さが2.1m以上確保する必要があります。

[建築基準法施行令第21条(居室の天井の高さ)]

建築基準法施行令第21条

第21条 居室の天井の高さは、2.1m以上でなければならない。

2 前項の天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。

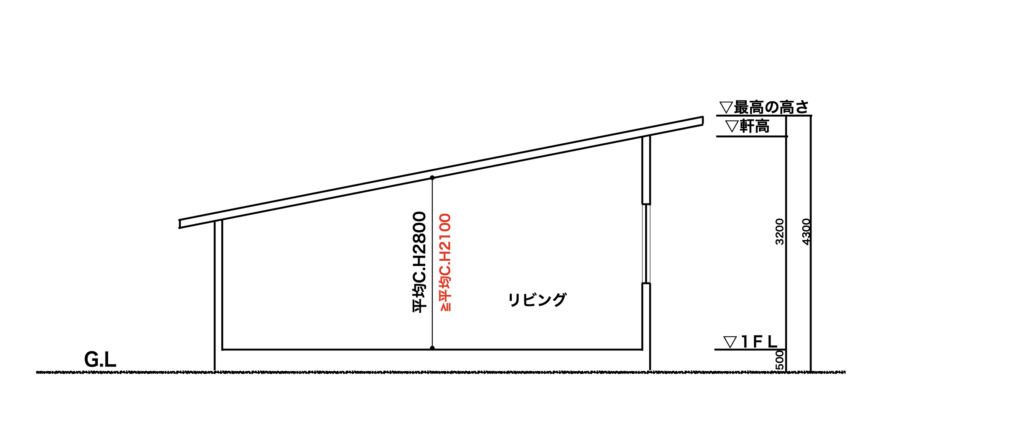

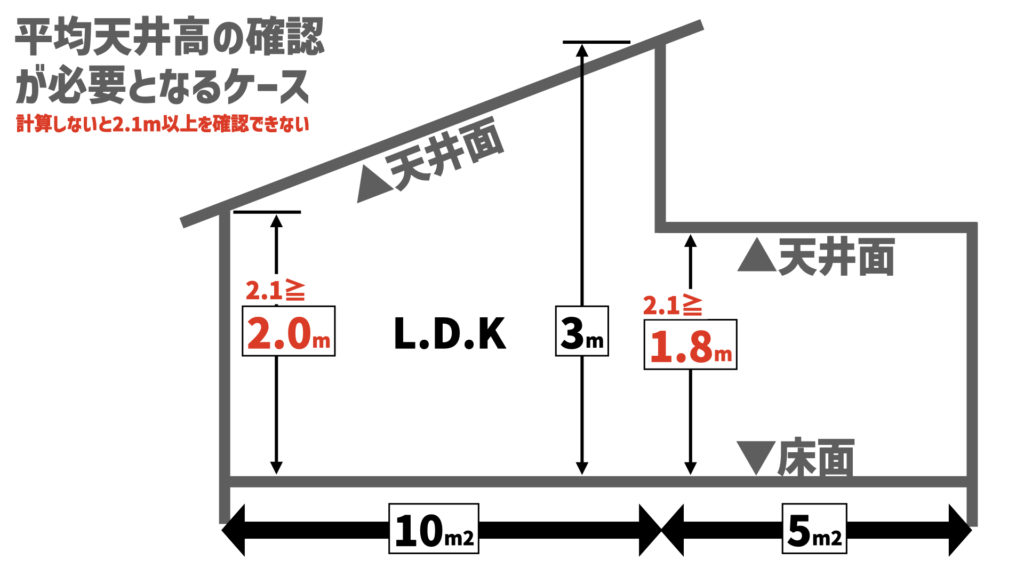

居室部分の平均天井高のため一部で2.1m未満の部分があったとしても平均して2.1m以上であれば建築基準法施行令第21条には適合しているとされます。ですので、例えば下図のような勾配天井の場合には平均高さを算定します。

この2.1mというルール、男性だと、上に手を伸ばしたときに天井に付くくらいなので、思ったよりも低いです。

一般的に天井高さは2.3〜2.5mにすることが多いので、これよりも高ければ開放感を感じますし、低ければ圧迫感を感じるようになりますが、それぞれにメリット・デメリットがあるので、最終的には、建築士と相談した上でご自身で決める必要があります。

補足:天井高さが異なる場合の平均天井高の計算例

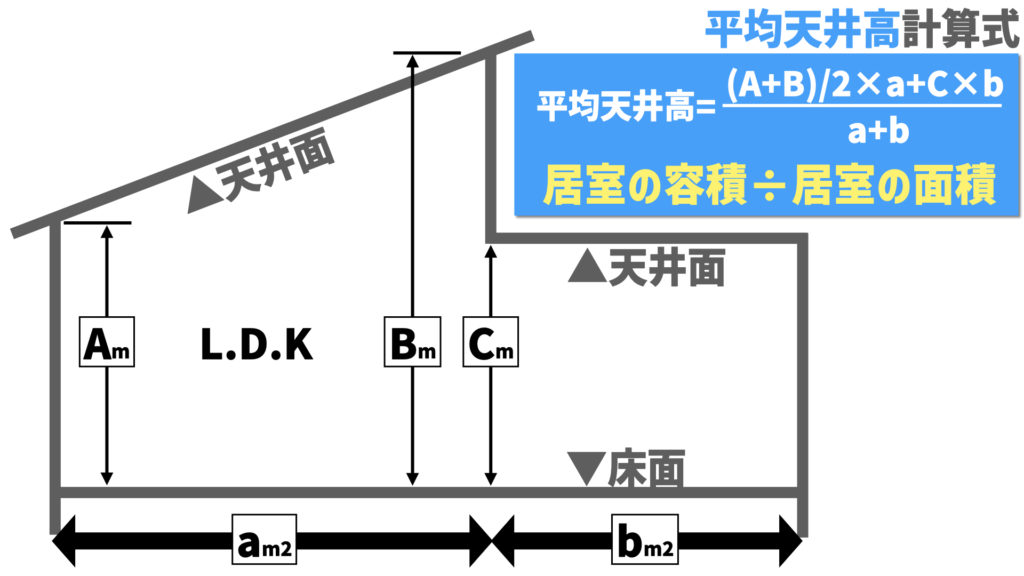

平均天井高の計算式は、居室の容積(m3)/居室の面積(m2)となります。例えば、容積が10m3で面積が5m2の場合には、10/5=2mとなります。

勾配天井高の場合には次のような計算式で求めることができます。

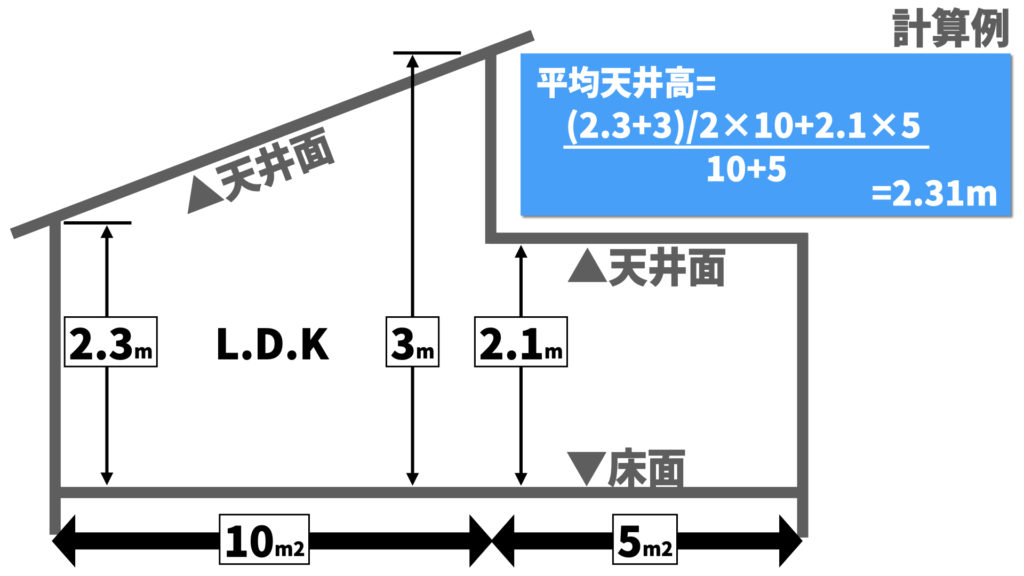

勾配天井高さの場合の計算例は次のとおりです。下図のようなケースでは、2.31mとなります。

上図では最も低い地点でも最低で2.1m以上あるため、平均天井高(施行令第21条上)を検討する必要はありません。

上図では、最低の高さで2.1m未満のため、平均天井高を算出し施行令第21条に適合しているかどうかを確認する必要があります。

補足:シックハウス検討時の平均天井高

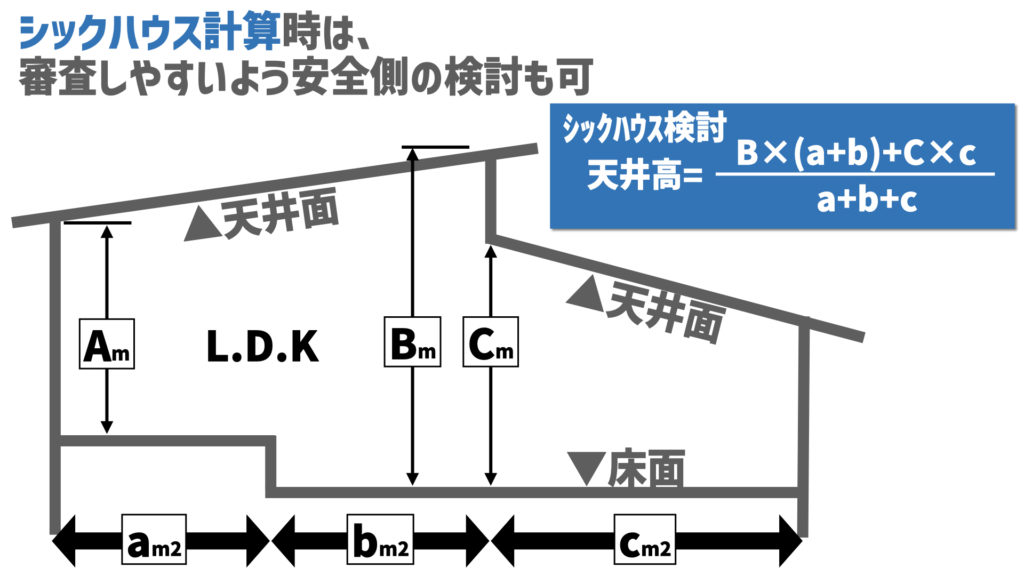

シックハウス(0.5・0.3回/h)を検討する際には平均天井高を算出する必要があります。

しかしながら下図のようなケースでは平均天井高を算出するために、シックハウス検討図面への必要事項の追記を行い、かつ審査側をそれをチェックする手間が増えます。めんどくさいですし、間違いが増えます。

この場合、下図の右上のような計算式でOKです。理由は実際の空間モデルよりも大きいモデルで検討しているため安全側の結果となるためです。

法上は0.5・0.3回/h以上を確保していることを確認するのが建築確認行為ですので排気量に余裕があるのであればあえて手間にかかる計算をする必要はありません。

*審査員の中には「詳細に検討するべき」と考えている変わり者もいますが、法上はそのようなルールではありませんので無視してOKです。

独断と偏見による天井高さのまとめ(木造在来工法の場合)

| 天井高さ(CH) | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 天井高さが低い (2.1m以上概ね2.2m未満) | ・建設コストが一般的な天井高の住宅に比べて抑えられる。 ・勉強空間やPC作業部屋などは天井高さが低い方が集中できる。 | ・リビングの天井高が低い場合は圧迫感を感じる場合がある。 |

| 天井高さが高い (概ね2.7m以上) | ・天井高が高いため開放感を感じる。 ・リビングなど人が多く集まる空間には最適。 | ・建設コストが一般的な天井高の住宅に比べて高くなる傾向にある。 ・電気設備のメンテナンスがしにくい場合がある。 |

○天井高さが低いと、圧迫感というデメリットがある一方で、建材の数量を低くできることや、換気設備の風量を低く抑えることができるなどのメリットがあります。

○天井高さが高いと開放感を感じる一方で、建設コストが高くなる傾向にあります。

参考書籍・補足記事

住宅の建築に関連する補足記事はこちら。

補足記事