この記事では、「第一種中高層住居専用地域」の北側斜線制限について、見落としがちな日影規制との関係性について解説を行っています。

それでは解説の前に簡単な自己紹介です。

YamakenBlogは、建築基準法や都市計画法、宅建業法など、まちづくりに関連する難解な法律を、元行政職員の私がシンプルでわかりやすく解説しています。

このブログは、建築・不動産業界のプロから、家づくりを計画中の方、店舗立地を検討している方まで、誰でも役立つ情報が満載です!

ぜひ、ブックマークしてください!これからも役立つ情報を続々と発信していきます。

*このサイトリンクは、ブログやメール、社内掲示板などで自由に使っていただいてOKです!お気軽にどうぞ!

北側斜線制限が規定されている法令の確認

はじめに北側斜線制限の適用に関してルールが定められている法令の確認です。

この法令は、高さ制限が規定されている建築基準法第56条に書かれています。

(法第56条第1項第三号:北側斜線制限)

建築基準法第56条第1項第三号(抜粋)

第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域若しくは田園住居地域内又は第1種中高層住居専用地域若しくは第2種中高層住居専用地域(次条第1項の規定に基づく条例で別表第4の2の項に規定する(1)、(2)又は(3)の号が指定されているものを除く。以下この号及び第7項第3号において同じ。)内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに、第一種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域内の建築物にあつては5mを、第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域内の建築物にあつては10mを加えたもの

この法令を読むと、北側斜線制限が適用される用途地域は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域の5地域となります。

それでは北側斜線制限が適用されない例外はどこに書いてあるのかですが、その答えは、法文の中の( )書きの部分になります。

次条第1項の規定に基づく条例で別表第4の2の項に規定する(1)、(2)又は(3)の号が指定されているものを除く。

北側斜線制限が適用されない例外

次条第1項というのが、法第56条の2(日影による中高層の建築物の高さの制限)です。

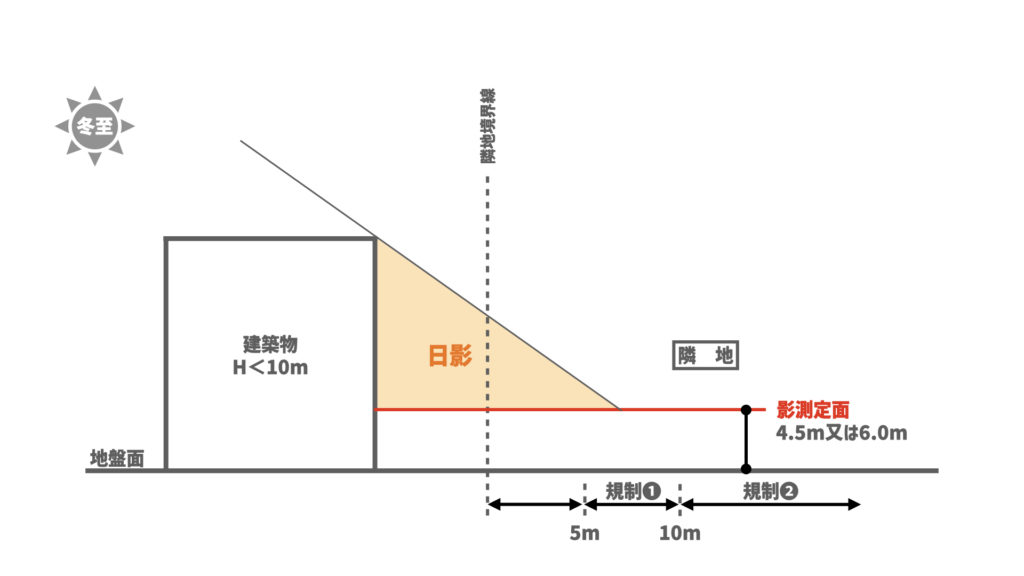

建築基準法第56条の2は、いわゆる「日影規制」とされるルールで、建築物の影により、周囲や隣地の土地に長時間影が生じさせないようにするもので、最も太陽高度が低くなる冬至の日に測定されます。

また、日影日影規制のルールは自治体が建築基準法に基づく条例により定められます。

つまり、北側斜線制限は、一種低層、二種低層、田園住居、一種中高層、二種中高層の5地域に適用されますが、一種中高層及び二種中高層については、各自治体の条例により別表第4の2項に規定する(1)から(3)が指定されていれば、適用されないことなります。

こちらは、法別表第4の2の項に規定する(1)〜(3)の部分です。

別表第4 日影による中高層の建築物の制限

| (い) | (ろ) | (は) | (に) | |||

| 地域又は区域 | 制限を受ける建築物 | 平均地盤面からの高さ | 敷地境界線からの水平距離が10m以内の範囲における日影時間 | 敷地境界線からの水平距離が10mを超える範囲における日影時間 | ||

| 2 | 第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域 | 高さが10mを超える建築物 | 4m又は6.5m | (1) | 3時間(道の区域内にあっては、2時間) | 2時間(道の区域内にあっては、1.5時間) |

| (2) | 4時間(道の区域内にあっては、3時間) | 2.5時間(道の区域内にあっては、2時間) | ||||

| (3) | 5時間(道の区域内にあっては、4時間) | 3時間(道の区域内にあっては、2.5時間) | ||||

別表をみますと、2の項というのは「第一種中高層住居専用地域」と「第二種中高層住居専用地域」となり、(1)〜(3)というのは、中高層住居専用地域において条例にて指定される日影時間の全てとなります。

ですので、第一種・二種中高層地域内において、日影規制が適用されている場合は、北側斜線制限が適用されないということになります。

その理由は、日影規制の方が北側斜線規定よりも制限が厳しいからです。

北側斜線制限は、境界線から真北方向に対して建築物の各部分の高さが「10m+1.25」で斜線制限が適用されます。

ですが日影規制は建築物の高さが10mを超えると適用され、例えば、建物配置計画にて建物を北側に寄せると、北側の隣接敷地に日影を長時間落とすことになり日影規制のルールによりその配置を行うことができなくなります。

こちらの記事では日影図と北側斜線制限図を使って簡単に解説していますのでよかったら合わせて読んでください!

まとめ

第一種中高層住居専用地域・第二種中高住居層地域においては、建築基準法に基づく条例で、日影規制が適用されている場合は、北側斜線制限が適用されないです。

こちらの建築書籍でも詳しく書かれているので良かったら購入してみてください。

今回の記事は以上となります。

それでは以上となります。こちらの記事が参考となりましたら幸いです。