耐火建築物等とその他を区画する異種用途区画(建築基準法施行令第112条第17項)の解説です。

今回、施行令の改正(令和2年4月1日施行)により代替措置が設けられることになるようです。

こんにちは!!管理人のやまけんです。

(タイトル写真は、Free-PhotosによるPixabayからの画像)

今回は、現行法の解説と平成30年改正法についてそれぞれ解説します。

現行制度

現行法は、特殊建築物で耐火建築物等としなければならない建築物とその他の部分を「1時間準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備」で区画しなければならないとされています。

(建築基準法施行令第112条第17項)

建築物の一部が法第27条第1項各号、第2項各号又は第3項各号のいずれかに該当する場合においては、その部分とその他の部分とを一時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。

👉異種用途区画の基本を知りたい方については、こちらの記事をご覧ください。

👉法第27条については、こちらの記事をご覧ください。

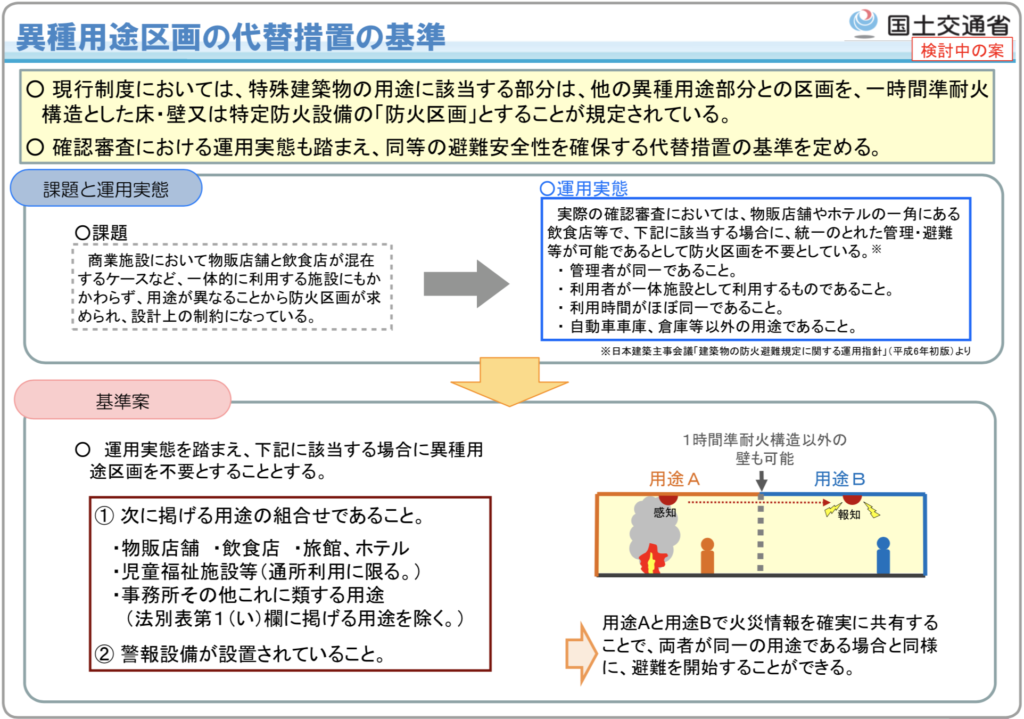

現行制度における課題・見直しの考え方

課題については、国土交通省の資料※によると

※平成30年改正建築基準法に関する説明会(第2弾)

○用途が複合している建築物は、管理体制が異なる用途部分では情報が適切に共有されずに、避難の著しい遅れにつながることから、用途間の延焼を防止する手段として、準耐火構造の壁・床や防火設備で区画することが求められる。

○しかし、例えば、商業施設において物販店舗と飲食店が混在するケースでは、一体的に利用する施設にもかかわらず、それぞれ用途が異なることから、防火シャッターの設置等の区画が求められるなど、設計上の大きな制約になっている。

→この見解はそのとおりで、異種用途区画は一律に求められていたため、避難上問題がないと考えられる配置計画の場合でも必要となり、コストがかさむ要因となっていました。

見直しの考え方については、

○異なる用途であっても、火災情報が共有される環境が整備されていれば、迅速に避難を開始することが可能。

○例えば、異なる用途間で火災情報を共有するため、警報設備が設置されている場合には、異種用途区画を求めている目的は達成される。

改正の概要

国土交通省の資料によると次のとおり見直し内容が記載されています。

○警報設備の設置その他の火災の発生を在館者が覚知できる措置が講じられている場合には、異種用途区画の規定を適用しない。

※出典:平成30年改正建築基準法に関する説明会(第2弾)

国土交通省の資料によると基準案は次のようになるようです。

| 用途 | 要求される設備 |

|---|---|

| 物販店舗、飲食店、旅館、ホテル、児童福祉施設等(通所利用に限る)、事務所等(特殊建築物を除く) | 警報設備 |

警報設備ですが、今回、建築基準法第27条の改正により警報設備の規定が設けられることになるので、おそらく次のような設備だと思われます。

○自動火災報知設備

・消防法施行令第7条第3項第1号

○特定小規模施設用自動火災報知設備

・特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第2条第2号

確定ではないので、政令が示されたら当ブログでも解説したいと思います。

短い解説となりましたが、最後までご覧いただきありがとうございました!

それではまた〜

令和元年10月27日追記

令和2年4月1日を施行とする施行令の閣議決定がなされました!!

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

令和2年1月17日追記

関連告示のパブリックコメントが始まったようです。〜2月15日までのようです。