この記事では、第一種低層住居専用地域内において「店舗」や「事務所」、「フリーワークスペース」などを建築したいけど建築可能??という疑問に対して答えている記事です。

結論から説明すると、単独での建築は不可、兼用住宅であれば建築することが可能です。

上記のような悩みを抱えている方向けの記事です。

こんにちは。やまけんです^ ^

YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産取引に関して業務に役立つ豆知識を発信しています♪

建築基準法や都市計画法といった都市づくりに欠かせない法律は、複雑かつ難解なので理解に苦しみますよね。そのような方のために、法律を上手に活用してビジネスや生活に活用してもらいたいと思いつくったブログです。

良かったらブックマーク登録して毎日、遊びに来てくれるとブログ運営の励みになります♪

目次

第一種低層住居専用地域で建築可能な事務所等は兼用住宅のみ

はじめに結論からお伝えすると、第一種低層住居専用地域内で建築可能な事務所は住宅との兼用のみになります。

また、兼用住宅については、住宅以外の部分等に関して床面積の制限が設けられています。

こちらをご覧ください。

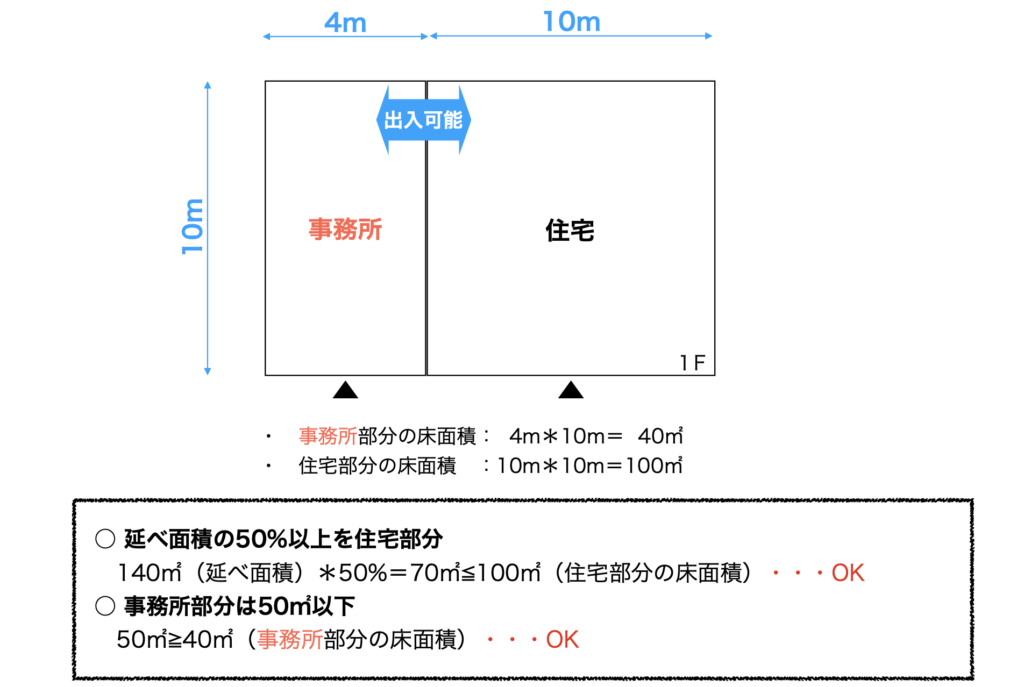

例えば、事務所兼用住宅の場合は、延べ面積の50%以上を住宅部分とすること。さらに、事務所部分の床面積は50㎡以下とする必要があります。

- 延べ面積(住宅部分+事務所部分の合計の床面積)の50%以上を住宅部分とする。

- 事務所部分の床面積が50㎡以下とする。

つまり、建築物全体の床面積のうち住宅に供する部分は全体の5割以上としなければなりません。また、住宅以外の部分の床面積については50㎡以下としなければならない規定が設けられています。

参考に法令(建築基準法)を記載します。

法律は、建築基準法第48条(用途地域制限)→建築基準法別表第2(い)項第二号です。

また、この法律に基づく政令の規定は、建築基準法施行令第130条の3第1号となります。

詳細は省きますが、兼用住宅については、建築基準法施行令第130条の3第1号を確認すればOKです。

| 用途地域 | 建築することができる建築物 | |

|---|---|---|

| (い) | 第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物 | 一 住宅 二 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの 三 共同住宅、寄宿舎又は下宿 四〜十(略) |

*政令:施行令第130条の3

二号のうち、”政令で定めるもの”については、建築基準法施行令第130条の3各号に規定されていて、事務所や日用品の販売を主たる目的とする店舗、食堂や喫茶店(カフェ)、美容室など該当します。

よって、店舗や事務所については、兼用住宅であれば建築することが可能となっています。

[兼用住宅として建築可能な用途]

法別表第2(い)項第二号の規定により政令で定める住宅は、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次の各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)とする。一 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)

建築基準法施行令第130条の3

二 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

三 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

四 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75kw以下のものに限る。)

五 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。以下同じ。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75kw以下のものに限る。)

六 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

七 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75kw以下のものに限る。)

その他、兼用住宅として建築する場合には注意点があります。

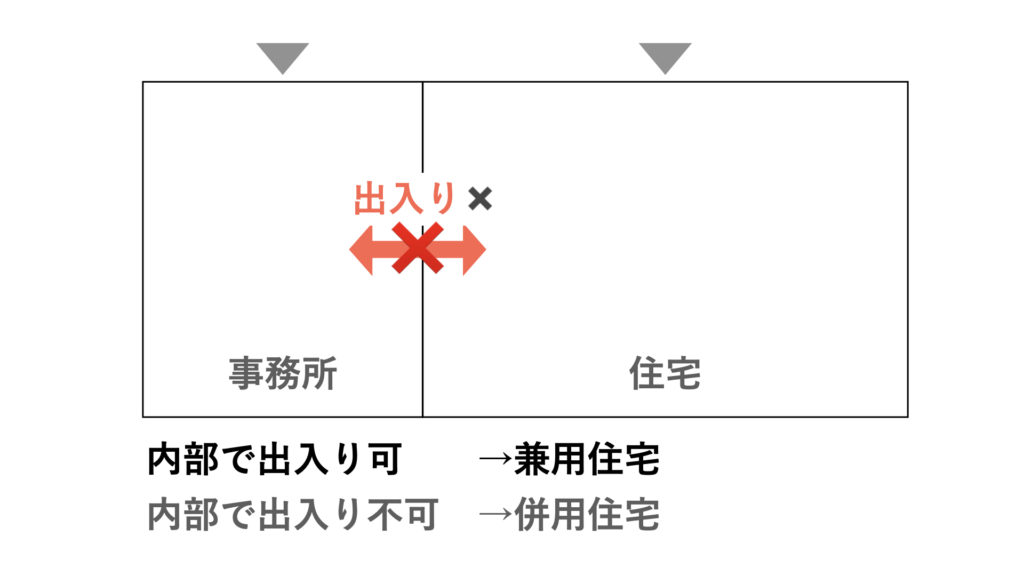

併用住宅は建築不可

併用住宅とは建物内部で事務所部分と住宅部分との往来ができない状態を指します。

つまり、それぞれ独立している状態は併用住宅となるため、法律であるような”兼ねて”はいないことから建築することはできません。

低層専用住宅地は、住環境保護が主目的であり閑静な住宅地としての機能を維持するた店舗等は居住者のためのごくわずかなサービス提供のみに限られられます。また、サービス提供者も居住者自身が経営することを想定しています。

このため、居住者以外のものが営業する形態となるような貸店舗は基本的に不可です。

こちらの記事は某大手メディア記事による違法な形態もOKとする記事です。土地活用というワードで検索上位にあるので騙されないようにしてください。

補足:第一種低層住居専用地域とは?

第一種低層住居専用地域とは、都市計画区域内に指定される建物用途制限のことで、住宅系用途地域、商業系用途地域、工業系用途地域のうち、最も建物用途が限定される地域です。この建物用途限定によって、住宅環境を保護します。

いわゆる高級住宅街や閑静な住宅地、ニュータウンは第一種低層住居専用地域となります。

さらに詳しく

補足:用途地域以外の都市計画制限に注意

建築基準法に基づく用途地域以外に、住民同士のルールである建築協定や都市計画法に基づく地区計画により、事務所の用途を制限している場合もあります。

その場合には、兼用住宅であろうと事務所部分を有する建築物を建築することはできません。

厳密には建築基準法条例化がされていない地区計画については都市計画法に基づき違反しても勧告に従わない限りは罰則などはありませんが建築条例化されている場合には、建築基準法に基づき違反指導が入ります。

補足:実態のない住宅はダメ

住宅部分については、トイレ、お風呂、台所の3つが必ず設置されていることが必須となります。

また、この3点セットはあるけど居住実態が無いケースでは住宅として判断できないとして特定行政庁より指導を受け、違反建築物となる可能性もあります。

事務所や店舗の建築が可能なのはあくまでも兼用住宅であることから、住宅部分とみなさい場合には、兼用住宅にもならないことから、そもそも論として事務所や店舗等を建築することはできません。

補足:用途地域の趣旨を踏まえた節度ある営業が必要

第一種低層住居専用地域は、いわゆる『閑静な住宅街』とされるところです。

そのため、車の出入りが多い場合や深夜まで営業している場合などは、周辺環境を悪化させる他、近隣とのトラブルの原因となりますので注意する必要があります。

事務所のように特定の利用に供する場合には問題はないように思います。

補足:なぜ、兼用部分は50㎡以下なのか?

余談です…

建築基準法の建物用途制限(店舗等)は一般的に、50㎡、150㎡、500㎡というように規定されています。

おそらくですが、一種低層住居専用地域の前進である一種住専が規定された昭和46年頃の国内の住宅平均床面積が100㎡前後だったために、その過半である50㎡が妥当と判断されたのでは?と想定されるところです。

ちなみに2022年の住宅着工統計で専用住宅の戸あたりの床面積平均は116.26㎡となっています。

本記事のまとめ

事務所や店舗、飲食店については、兼用住宅であれば建築可能(内部で出入り不可能な併用住宅は建築不可)であることをお伝えしました。また、兼用住宅として建築するためには床面積等の制限が設けられているので留意することが必要となります。

それではこの記事は以上となります。参考になっていれば幸いです。

>>>こちらの記事もご覧下さい。