- 最近、隣の土地で建築がはじまったけど、建築確認看板が掲示されていないので違法性はないのかな?

- 購入地の建物の概要を知りたい。

上記の悩みを解決する記事となっています。

こんにちは。YamakenBlogです!

YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産取引に関して業務に役立つ豆知識を発信しています♪

建築基準法や都市計画法、宅建業法といった都市づくりに欠かせない法律は、複雑かつ難解なので理解に苦しみますよね。そのような方のために、法律を上手に活用してビジネスや生活に活用してもらいたいと思いつくったブログです。

良かったらブックマーク登録して毎日、遊びに来てくれるとブログ運営の励みになります♪

建築計画を知る方法

はじめに結論から申し上げると建築計画概要書を閲覧することで上記の悩みを解決することができます。

もちろん、確認申請書の副本が残っていれば、その副本の配置図を確認すれば足りますが、お隣や購入検討の段階では副本を見ることができないため建築計画概要書の閲覧が唯一の確認方法となります。

建築計画概要所を閲覧することで、隣地や購入検討地がどのような配置計画で建築したか(するか)を調べることが可能です。

*隣地が建築中であれば建築確認看板を確認することで、いつ建築確認が行われたことが簡単に分かります。建築基準法における「確認看板」のルールは、こちら(↓↓↓)に詳細を書いているので、参考にしてみてください。

>>>解説記事

では、本題に戻りまして、、、

計画計画概要書の閲覧について

建築基準法第93条の2では、建築確認処分を行った書類のうち、配置計画が記載されている「建築計画概要書」を閲覧することができる規定となっています。

最近の建築物であれば、建築確認申請及び完了検査を受けているのが当たり前になっているので、確認申請に記載されている配置と比べて逸脱するようなことはないです。

ですが、建築時期が古い場合、中には完了検査を受けずに使用している場合が多くをありますので、建築計画概要書の閲覧と併せて、完了検査を受けているかどうかも特定行政庁で確認することをオススメします。

また、不動産を購入する場合には、売主側に建物の確認書類が残っていない場合は、特定行政庁において配置計画を閲覧し、現地と整合しているか目視でも良いので確認するのが望ましいと考えられます。

売主の許可を得られるのであれば、建築士と一緒に配置計画をチェックしてみることをおすすめします。

[建築基準法第93条の2]

特定行政庁は、確認その他の建築基準法令の規定による処分並びに第12条第1項及び第3項の規定による報告に関する書類のうち、当該処分若しくは報告に係る建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないものとして国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令*で定めるところにより、閲覧の請求があつた場合には、これを閲覧させなければならない。*省令

建築基準法第93条の2

法第93条の2(法第88条第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。ただし、それぞれの書類に記載すべき事項が特定行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつてこれらの図書とみなす。

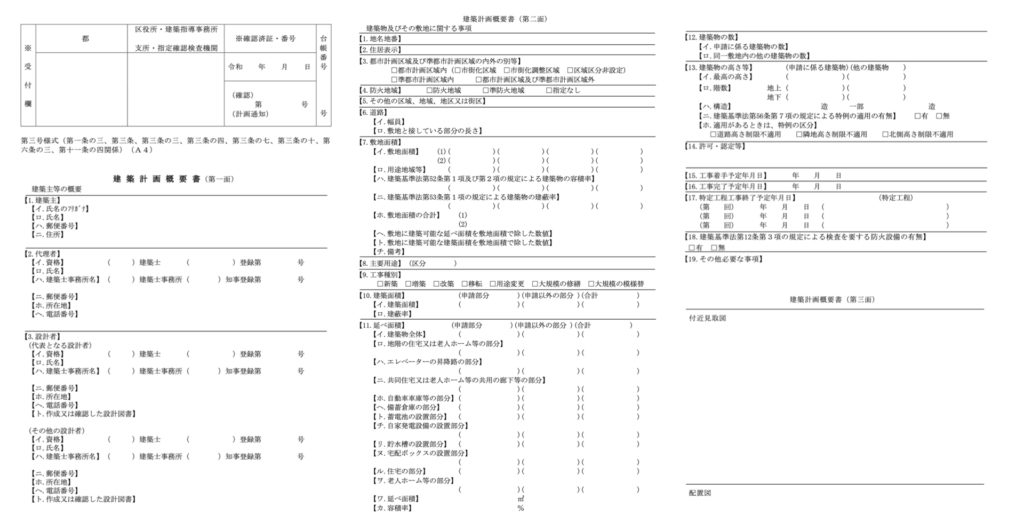

一 別記第3号様式による建築計画概要書

二〜八 (略)

○閲覧先は特定行政庁となります。特定行政庁は、都道府県または市町村(人口規模の大きい自治体)となり、建築指導・審査を担当する部署で閲覧することが可能です。大量閲覧ではない限り窓口予約は基本的に不要な場合が多いですが、あらかじめ確認しておくことをおすすめします。

建築計画概要書で知ることができる情報

建築計画概要書では、建築主の氏名等と施工者、敷地内の建築物の概要(建蔽率、容積率、建築面積、床面積など)の他、申請を行った建築物の工事着工予定・完了予定年月日、付近見取図などを閲覧することができるようになっています。

なお、この建築計画概要書の閲覧手法をつかって、外構工事などのダイレクトメールをする事業者がいるようで何度とか目的外利用に関して国でも議論になっています。

*目的外利用を禁止している自治体もあります。

建築計画概要書については、あくまでも近隣とのトラブル防止や購入不動産の調査などの活用にとどめるようにしてください。

補足記事:相隣関係のトラブルについてはこちらの記事をご覧ください。

建築計画概要書と異なる建築物の場合はどうすればいいの?

違法性があると考えられるような場合には、遠慮なく特定行政庁に通報しましょう。

なお、建物を再利用せず建物を解体する予定なのであれば通報する必要はありませんが、解体しないでの売り渡しなのであれば購入価格の面で協議して良いです。

違法の例としては、建築計画概要書には記載がない増築した建築物がある。

棟同士が離れているはずの計画なのに、建物がつながっているなど、プロの視点から見れば違法かな?よりも素人目から見て明らかにおかしい場合には、違法性が高いです。最近では、単管パイプを使った違法建築も見られるようになってきたので、違法建築物を購入することがないよう注意してください。

補足記事

違法性の大きさに関係なく特定行政庁は違法性の事実関係を確認するため、建築主等に対して報告するよう指導することができますから、明らかな違法により建築する土地に影響するような場合(北側斜線制限や外壁の後退距離違反など)には指導してもらうのが賢明です。

その上で、違法建築物により建築する土地が不利益を被るような場合には民民同士で解決を図っていくことが望ましいです。その際には、弁護士を交えて交渉するようにしましょう。

その他、土地の調査に関する補足記事をこちらにまとめています。

補足記事

参考書籍