11月5日は、”津波防災の日”です!!

今回は、「津波防災地域づくりに関する法律」から、「津波災害警戒区域」と「津波災害特別警戒区域」における建築行為について、どういった制限があるのか解説します。

こんにちは。YamakenBlogです。

YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産に関して業務に役立つ豆知識を発信しています。

目次

東日本大震災後に制定された法律

この法律は、東日本大震災後に成立された法律(法施行は2011.12.27)です。

もちろん、目的としては、津波災害防止が目的となっています。

法第1条(目的)です。

第一条 この法律は、津波による災害を防止し、又は軽減する効果が高く、将来にわたって安心して暮らすことのできる安全な地域の整備、利用及び保全(以下「津波防災地域づくり」という。)を総合的に推進することにより、津波による災害から国民の生命、身体及び財産の保護を図るため、国土交通大臣による基本指針の策定、市町村による推進計画の作成、推進計画区域における特別の措置及び一団地の津波防災拠点市街地形成施設に関する都市計画に関する事項について定めるとともに、津波防護施設の管理、津波災害警戒区域における警戒避難体制の整備並びに津波災害特別警戒区域における一定の開発行為及び建築物の建築等の制限に関する措置等について定め、もって公共の福祉の確保及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

津波防災地域づくりに関する法律第1条

となっています。

では、早速、警戒区域(イエローゾーン)からみていきます。

津波災害警戒区域内(イエローゾーン)は、建築に関する制限なし

結論から言うと、イエローゾーン内では、建築制限はなし!!です。

○法第53条に規定され、イエローゾーンは、都道府県知事が「津波が発生した場合には住民のその他の物の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における津波による人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域」として指定するもので、その中では、基準水位が定められることになります。

基準水位とは、「津波浸水想定に定める水深に係る水位に建築物等への衝突による津波の水位を上昇して必要と認められる値を加えて定める水位」のことです。

つまり、最大の水位が示されることになります。建築の制限がないとはいえ、危険な区域であることには間違いないです・・・

(津波災害警戒区域)

津波防災地域づくりに関する法律第53条

第53条 都道府県知事は、基本指針に基づき、かつ、津波浸水想定を踏まえ、津波が発生した場合には住民その他の者(以下「住民等」という。)の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における津波による人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域を、津波災害警戒区域(以下「警戒区域」という。)として指定することができる。

ここで補足として、津波災害警戒区域を指定する前には必ず基礎調査(津波浸水想定)が実施されます。市町村によってはイエローゾーンの指定をせず津波浸水想定をハザードマップに掲載している例がありますので、性格が異なることに注意が必要です。

詳細はこちらで解説を行っています。

続いて、オレンジゾーンについてです。

津波災害特別警戒区域(オレンジゾーン)は、原則として特定用途の建築行為不可

○法第72条に規定されている特別警戒区域

警戒区域同様に都道府県知事が指定することになりますが、法では、「津波が発生した場合には建築物が損壊し、又は浸水し、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域」とあり、そこでは、一定の開発行為と、居室を有する建築物の建築(用途変更も含む)が制限されます。

制限の内容を以下の表にまとめてみました。

下記の行為を行う場合には、都道府県知事等(指定都市、中核市は当該市長)の許可が必要となります。

| 制限の種類 | 行為の内容(概要) | 建築物の制限 |

|---|---|---|

| 特定開発行為 | 制限用途「特定用途(令第21条)、市町村条例で定める区域内における用途」の建築目的で行う開発行為(政令で定める行為:令第20条)(※1) | ・社会福祉施設等(詳細は、令第21条第一号)、幼稚園、特別支援学校、病院、診療所(病床有)、助産所(病床有)

・市町村条例で定める区域内においては、市町村条例で定める用途(住宅等) |

| 特定建築行為 | 制限用途「特定用途(令第21条)、市町村条例で定める区域内における用途」を建築する場合(※1、2) |

※1)適用除外1

・非常災害のために必要な応急措置として行う行為

・仮設建設物の建築

※2)適用除外2

・建築する地盤面(法第79条第3項・都計法第36条第3項後段)が基準水位以上

・既存不適格に対する緩和(特別警戒区域指定日以前に建築着手した特定用途建築物)

用途変更(特定用途→特定用途)は、特定建築行為に非該当

特別警戒区域内において、建築を許可する場合の基準

これも法律の中で細かく決まっているので、表にするとこのような感じです。(概要版)

※特定開発行為は、参考までに掲載しています。

| 行為の種類 | 基準(概要) |

|---|---|

| 特定開発行為 | (法第75条) 擁壁の設置その他の津波が発生した場合における開発区域内の土地の安全上必要な措置を省令で定める技術的基準に従い講じるもの等…etc |

| 特定建築行為 | オレンジゾーン 特定用途の建築 (法第84条第1項・令第24条) ・省令で定める技術的基準に適合するもの、かつ、居室の床面が基準水面以上であること等…etc |

| レッドゾーン 法第73条第2項第二号の条例で定める区域・用途(住宅等) (法第84第2項) ・省令で定める技術的基準に適合するもの、かつ、居室の床面が基準水面以上であること等…etc |

市町村条例で、住宅等が制限されない限り、住宅は制限の対象外となります。

まとめ

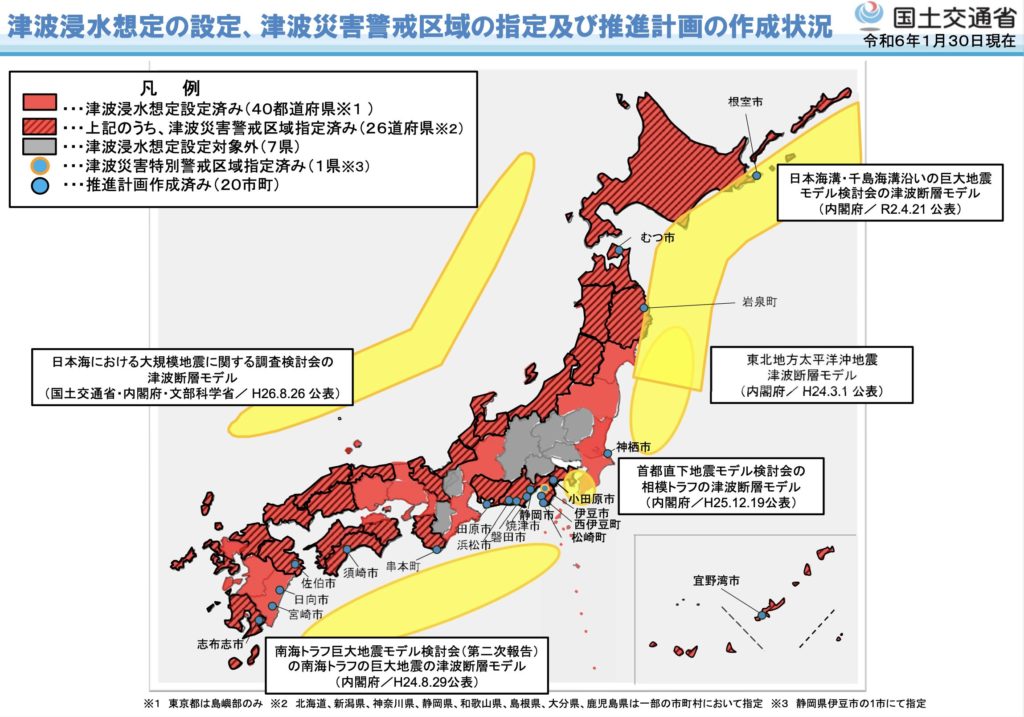

国土交通省によると、現在、津波災害特別警戒区域の指定を行っているのは、伊豆市のみです。

宅建業の方は、両区域とも重要事項説明に該当しているので、注意が必要です。

→宅建業法施行規則には、津波災害警戒区域しか記載されていない?って思うかもしれませんが、国交省によると、特別警戒区域は、警戒区域に包含されるため、説明が必要という見解です。

津波災害警戒区域等は重説対象です。詳細はこちらの記事にて解説しています。

補足記事:津波災害と重説の関係性

区域に指定される前には、「津波浸水想定」が公表されるはずなので、この浸水想定が公表されたら、今後、警戒区域や特別警戒区域の指定が行われるかどうか注視しましょう!!

詳細は、国交省のホームページをご覧になると詳しくわかります。

補足:不動産価値は下がるのか?

わたし個人の見解ですが、

今後、日本全体が世帯数の減少するとともに、買い手や借りての数が減少していく中では、買い物や交通等の面で不便な地域や人命に危険が及ぶ地域(土砂災害特別警戒区域、津波災害警戒・特別警戒区域、河川洪水区域等)は、価格が下がることは避けられないと考えています。

わたし自身、東日本大震災を仙台で目の当たりにしたので、津波を受けるエリアは・・・と考えてしまいます。

ただし、居住以外の特定の用途(工場等)は、まとまった土地を確保する機会にもなるため、全ての地域で下がるとは言い難いです。

また、その土地がこれまで築き上げてきたエリアの価値(景観・観光等)によっても、左右されるため、全ての地域の土地の価格が下がるとは考えにくいです。

さらに、津波防護施設ができれば状況は変わりますね。

→警戒区域等に指定された区域は、全体的には下落するが、個別的にはエリアの価値そのもののに影響するのではないでしょうか。