今回の記事は、建築基準法上の接道義務に関する記事の解説を行っています。

都市計画区域外は接道義務(建築基準法第3章規定)が適用されない理由を解説します。

(都市計画区域外は接道が不要)

こんにちは! YamakenBloigです。

YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産取引に関して業務に役立つ豆知識を発信しています♪

建築基準法や都市計画法といった都市づくりに欠かせない法律は、複雑かつ難解なので理解に苦しみますよね。そのような方のために、法律を上手に活用してビジネスや生活に活用してもらいたいと思いつくったブログです。

良かったらブックマーク登録して毎日、遊びに来てくれるとブログ運営の励みになります♪

結論

接道義務は、建築基準法第41条の2の規定により都市計画区域外・準都市計画区域外は接道の規定である建築基準法第43条は適用されません。

こちらが建築基準法第41条の2の規定です。41条の2に規定されている”この章”という部分と都市計画区域及び準都市計画区域内に限り適用するという文言が重要です。

- この章:第3章のこと→接道義務規定が含まれます。

- 区域内に限り適用→区域外は第3章が適用されない。

(適用区域)

建築基準法第41条の2

第41条の2 この章(第8節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。

さらに詳しく

接道義務が規定されている法文

建築基準法では、原則として建築物の敷地は4m以上の道路に接しなければならないとする規定があります(建築基準法第43条)。

さらに詳しく

こちらの規定が、建築基準法の第何章に規定されているかを知ることで、都市計画区域外に接道の義務があるかどうかが簡単にわかります!

まずは、ご一緒に法文から確認しましょう!!

接道義務が規定されている条項は、建築基準法第3章に規定されている法第43条となります。

この法第43条では、次のように規定されています。

くどいですが、原則として建築物の敷地は4m以上の道路に2m以上接しなければならないとするものです。

(建築基準法第43条第1項)

建築基準法第43条第1項抜粋

建築物の敷地は、道路※(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。)に2m以上接しなければならない。

※建築基準法第42条第1項(抜粋)

この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員4m(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、6m。次項及び第3項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。

「道路」については、どのような道でも良いわけではなく、建築基準法上の道路である必要があります。一般的に車のすれ違いができる市町村道は建築基準法第42条第1項第1号道路といわれ、建築基準法の道路となります。

他にも土地区画整理地内や開発行為において整備された道路も建築基準法の道路(建築基準法第42条第1項第2号)となります。

一方で、建築基準法の道路とならないケースは、誰も使っていない道や農道などがあります。

一見、道路にみえても建築基準法上の道路には指定されていないケースもあるので、一概に判断することはできません。

↓↓↓こちらの記事で建築基準法上の道路について解説しています。

ただし、注意するべきポイント(第8節)

先ほど、都市計画区域外については第3章(接道義務を含む)は適用されないけど、第8節は適用されるとお話ししたと思います。

第8節である建築基準法第68条の9は、自治体が条例で法第43条(法律により厳しい制限では無いことが必要)に関して定めることができるとされています。

ですので、自治体によっては、条例で接道を規定することができるということ。

この規定で接道義務を課している自治体を聞いたことがないので、まずは無いと思いますが、念のため、自治体の条例チェックは必須です。

第8節 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造

建築基準法第68条の9

第6条第1項第四号の規定に基づき、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、建築物又はその敷地と道路との関係、建築物の容積率、建築物の高さその他の建築物の敷地又は構造に関して必要な制限を定めることができる。

補足:接道義務が適用されない地域での注意点

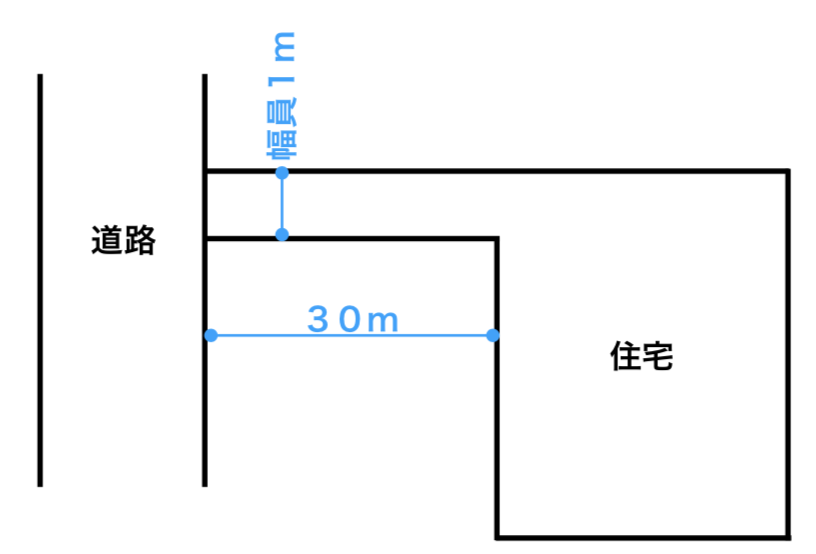

こんな敷地があったらどう思います?道路から住宅までの通路幅が1mしかなかったら・・・

都市計画区域の外側でもまず見ることはないですが、極端な例として紹介しています。

間口がった人ひとりが歩くことができる1mしかないのに、道路から住宅までの距離が30mもあったら、火災時に消火活動に大きな支障が出るのは当たり前ですよね・・・。

このような土地には怖くて住めないって人は多いと思います。

こうした理由もありますが、防火や避難上から最低の接道幅として2m以上としています(建築物の規模や形態によっては、4m以上)。

ですが、都市計画区域外だと、接道義務がありません。

しかしながら、都市計画区域外でも、一定の住宅が密集しているところは、市街地とあまり大差が無いところもありますので、建物の配置計画には留意しておいた方がいいですよ〜というのが注意点です。

なお、大規模木造などは、道路ではなく”道”や”通路”として避難経路を確保しなさいとする規定もあります。

一般的には、都市計画区域外であっても最低限の接道幅として、2m以上は必須かなと思っております。できる限り建物の直近まで消防車や救急車が入れる形(4m以上)が望まれるところです。

非線引き都市計画区域も接道義務あり?

都市計画で区域区分(市街化区域/市街化調整区域の区分)を指定していない非線引き都市計画区域であっても、線引き都市計画区域同様に”都市計画区域内”であることから、建築基準法第41条の2の規定により接道義務が適用されます。

(適用区域)

建築基準法第41条の2

第41条の二 この章(第8節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。

本記事のまとめ

今回は、接道義務に関して記事にしました!!

都市計画区域外は接道義務がありません。

接道義務が適用されない都市計画区域外・準都市計画区域外でも、建物の配置計画には留意して適切な避難経路を確保するのが望ましいです。

最後までお読み頂きありがとうございました。参考になれば幸いです。

最後に補足として、都市計画区域外で建築確認申請が不要な場合でも建築工事届出の提出は必要となります。詳細はこちらの記事をご覧ください。