この記事では、”線引き(区域区分)”と”逆線引き”について解説している記事です。

分かりやすくゆる〜く不動産や建築に関係する方に説明しています。

こんにちは!やまけん(@yama_architect)です。

YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産に関して業務に役立つ豆知識を発信しています。

それでは説明していきます。

線引き(区域区分)とは

「線引き」しているかどうかによって、その都市がどの程度の規模なのか。都市づくりに対してどのようにアプローチしているかが分かります。

- 線引きしていれば、人口規模が大きい(数十万以上の人口を有する市)か、規模の大きい都市に隣接する衛星都市

- 非線引きであれば、人口規模が小さく(数万人程度の市、または町や村)、比較的周辺都市の影響を受けない独立した都市

[都市計画法第7条(区域区分)]

都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができる。ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるものとする。

一 次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域

イ 首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又は同条第四項に規定する近郊整備地帯

ロ 近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域又は同条第四項に規定する近郊整備区域

ハ 中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域

二 前号に掲げるもののほか、大都市に係る都市計画区域として政令で定めるもの2 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。

都市計画法第7条

3 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。

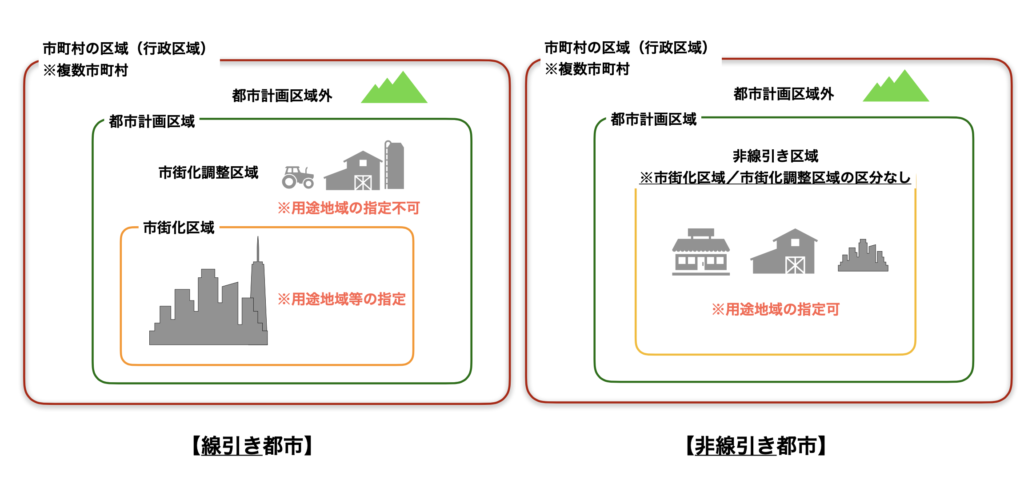

『線引き』とは、いわゆる区域区分のことで、都市計画区域の中に市街化を促進する市街化区域と市街化を抑制する市街化調整区域を指定するもので、都道府県が行うものです。

ちなみに、この『線引き』を行わずに都市計画区域のみを指定している都市のことを『非線引き都市』といいます。

市街化区域内には用途地域といって、建築することができる建築物の用途を一定程度コントロールできるエリア(現在は13種類の用途地域)を指定することになります。

用途地域の詳細のついてはこちらの記事を併せて読んで頂ければOKですが、市街化区域内には少なくとも用途地域を定めることとされており、市街化調整区域内については原則として用途地域を定めないこととされています。

ちなみに線引きとは無秩序な市街地拡大を防止して、都市の健全な発展を図る観点から昭和43年の新都市計画法から導入された制度となります。

>>詳しくはこちらの記事で解説していますのでご覧ください。

では次に逆線引きの話について話していきます。

逆線引きとは?

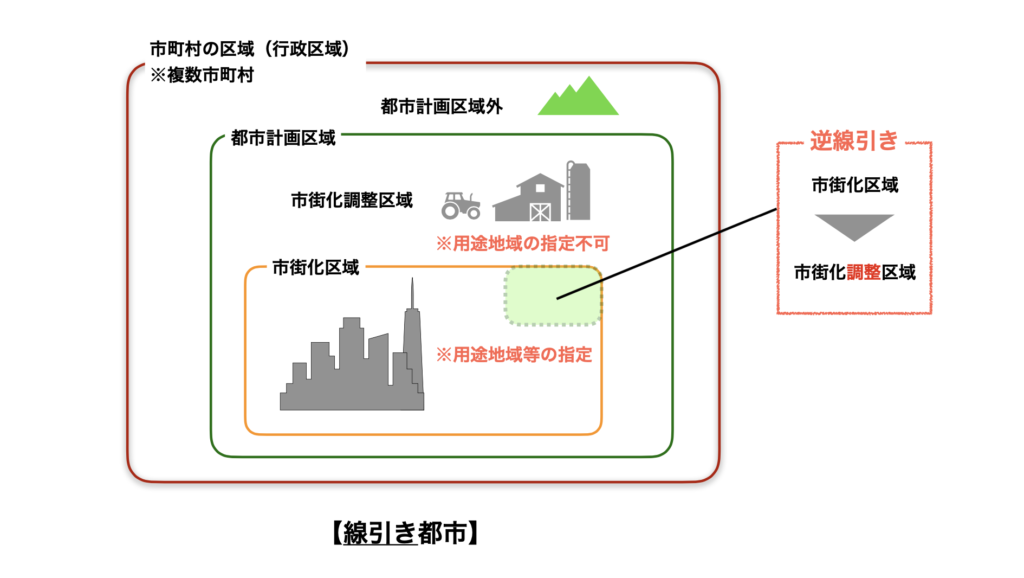

逆線引きが出来るのは、『線引き都市』のみとなります。

逆線引きとは、市街化区域を市街化調整区域に変更することです。

市街化調整区域となれば原則して建築物を建築する土地利用はできなくなります。これから特に地方部は人口や人口密度が減少することから、コンパクトシティの形成を目指すためにも積極的に運用していった方が良いと考えられる都市づくりのあり方です。

とはいえ、市街地を縮小させることにつながる逆線引きは、土地利用に大きな制限がかかることから、一般的に土地の評価が下がるため、地権者の理解は得られにくいと考えられます。

また、都市計画税を徴収することができなくなることから、自治体にとっては税収減といったデメリットもあります。(将来的なことを考えればメリットの側面もある)

以上。ここまでが線引きと非線引きについての説明となります。

では、ここからは私の個人的な考えのもと線引きの課題などについて書いていきますので参考に読んで頂ければと思います。

開発計画があるところを市街化区域に編入したい

市街化区域に隣接した市街化調整区域や隣接していなくても大規模に耕作放棄(農用地を除く)された土地がある場合によくあるのですが、

既存の建築物がないなどの理由から開発しやすいため、市街化区域にしたい(現に、都市計画法第34条第11号条例による郊外へのにじみ出しを実質的に行っている)という思いを持っている都市があるかと思います。

人口が右肩上がりの時代であれば何も問題無かったのです。

しかしながら、地方部において人口が増加していないにもかかわらず、現に土地利用されていない市街化区域を除外しないのに、新たに市街化区域を市街化調整区域とするのは、コンパクトシティの推進が必須の地方においては、ロジック的に外れていると言わざるを得ないと考えられます。

まだ線引き制度が始まって半世紀も経過していないですので、これから徐々にゆっくりと変わっていくのかなと思います。

市街地に残る未利用地について

首都圏や大都市にお住まいの方はあまり馴染みがない言葉かもしれません。

特に地方部においては顕著となりますが、空き地や耕作放棄地などの未利用地や青空駐車場などの低利用地が多く存在しています。

各都市ごとに行っている都市計画基礎調査を確認すれば具体的な数値が分かるようになっていますが、そうではなくても、一見して『市街化調整区域?』と思うようなところでも、『市街化区域』となっている空き地等が多くあります。

今回、この記事を読んでいる方にお伝えしたいのは、この市街化区域内の未利用地の問題です。

この未利用地が開発行為に必要な道路幅が確保されていないことや地権者の同意が得られないなどの理由から何も利用されずに昭和40年代の線引き以降、ずっーと残ったままというケースがあります。

なら、市街化調整区域にすればいいんじゃない? と考えられそうですが、

だからと言って、線引き都市の場合には市街化調整区域とすると、変更後は原則として建築物の建築が不可能(土地の評価が下がる)となることから、地権者の理解を得られにくく、また、長期間にわたり都市計画税を徴収していたことから、自治体としても手を出しづらいです。

都市はジレンマを抱えている

これから多くの都市は人口減少を抱えることからロジック的に正しいとされる『コンパクトシティ』の形成を進めることとなります。

あくまでも現在のテクノロジー上での思考の結果ですので、スマートシティの推進によって、都市を縮小させる必要がなくなる時代が来るかもしれませんが・・・

つまり、しばらくはこのコンパクトシティのロジックの波に乗ることが最も効率的に稼げるということです。実際の土地取引においては、目先の利益優先になってしまわないよう、このロジックを考慮した事業を展開することが望ましいと考えられます。

自治体では、上記のように都市をコンパクトにしたくても早々簡単にはできない理由を抱えており、現行法制度では、住民の理解と自治体のやる気がとても大切となります。不動産や建築において、コンパクトシティを進めていくことに協力していけば、いずれ結果的に稼ぐという点にフォーカスできるんじゃないかと思います。

本記事のまとめ

今回は、線引きと非線引きについて説明しました。

繰り返しとなりますが、線引き=区域区分を行っている ということとなります。また区域区分とは都市計画区域の中において行われる指定であり、都市計画区域外では指定することはできません。

今回の記事は以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。ご覧いただいた方の業務の参考となれば幸いです。