この記事は、都市計画法の線引き制度を理解するための記事です。簡単に解説を行っていますので、はじめて線引きを勉強する方や線引きを理解したい方の手助けになれば良いなーと思い書いております。*プロ向けではありませんのでご注意ください。

こんにちは。YamakenBlogです。

YamakenBlogでは、難解な建築法規、都市計画法規などについて分かりやすく解説しています。執筆者のプロフィールはコンタクト欄をご覧ください。

線引き制度の目的

法律は都市計画法となります。そして、都市計画法の第1条に都市計画法の目的が書いてあります。線引き制度を理解する前に都市計画法を簡単に理解しちゃいましょう。

この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

都市計画法第1条

都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とあります。

現在の都市計画法は昭和43年制定の法律です。当時の情勢として戦後復興期における人口爆発によって市街地が無秩序に拡大していた時期で、都市居住者の日常生活が公衆衛生等をはじめとして悪化していました。

特に、さらなる爆発的な人口増加とともに経済成長を遂げることが予想されていたため、これ以上の乱開発による劣悪な都市環境をつくらせないよう、郊外への開発抑制しながら都市をコントロールしようとしていたことが分かる文章です。

都市計画区域とは?

続いて、都市計画区域についてです。都市計画区域は、都市計画法第5条に規定されています。

都道府県は、市又は人口、就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。この場合において、必要があるときは、当該市町村の区域外にわたり、都市計画区域を指定することができる。

都市計画法第5条

これが都市計画区域の考え方となります。基本的に都道府県が都市計画区域を指定することとなるのです。

では、今回の本題である線引き(市街化区域と市街化調整区域)とは?について説明します。

さらに理解を深める記事

線引き:区域区分(市街化区域・市街化調整区域)とは?

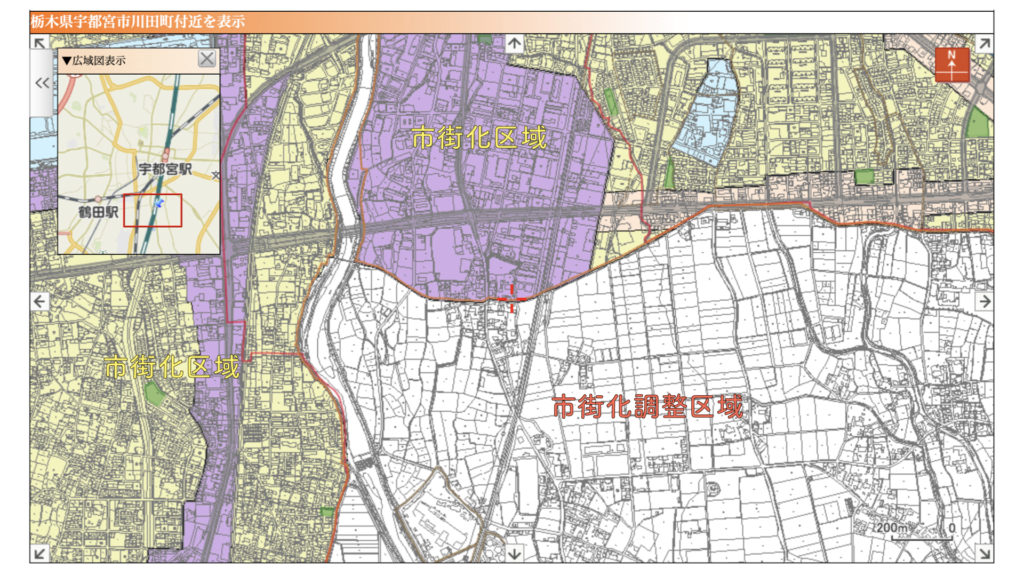

上図で、色塗りと色塗りされてない白地とを分けている線が線引き線です。

この市街化区域と市街化調整区域との区分は、法第7条に規定されています。ポイントは、無秩序な市街化を防止しというところです。建築制限が限定される市街化調整区域を設けることで市街化地の範囲をコントロールします。

都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるものとする。

都市計画法第7条抜粋

仮にですがどこでも建築していいですよ〜っとなった場合、、、

みんな好き勝手に建築してしまって、水道・下水道、道路といったインフラ整備と維持に多くのコストがかかってしまう他、優良な田園環境が保全されないために市街地において水害が発生してしまう恐れもあります。

また、無理に拡大すると危険な崖下や水害の恐れのある地域に住宅を建ててしまう方が増えてしまいます。

これを防止する役割があります。この区域区分がいわゆる”線引き”ってやつです。

線引きしてれば、線引き都市計画区域。線引きしていなければ、”非線引き都市計画区域”となります。

ちなみに、都市計画法第13条第1項第七号により、市街化区域は、少なくとも用途地域を定め、市街化調整区域は、原則として定めないこととされております。それで、市街化調整区域ではどのような規制がかかるの?

市街化調整区域内では、農林漁業の用に供する建築物以外は都道府県知事(政令指定都市、中核市の場合は、それぞれの長)の許可が必要となります。

*法律は、都市計画法第29条第1項第二号に規定されています。

>>>市街化調整区域では原則として建築が制限されている理由(都市計画法43条の解説)

関連記事

参考情報(今後、人口密度が減る都市は注意)

先ほどの区域区分のうち、市街化区域を定める際の一定の基準があり、省令第8条第一号より、40人/ ha(4,000人/k㎡)という数値が示されています。

市街化区域(工業系用途地域を除く)や人口集中地区の人口密度が40人/haを下回る都市は、”都市”とはいえなくなる可能性があります。

中核市の中だと、以下の都市がそれにあたります。

| 都市名 | 人口集中地区人口 (人) | 人口集中地区人口密度 (人/k㎡) |

|---|---|---|

| 旭川市 | 306,545 | 3,754 |

| 八戸市 | 157,255 | 3,130 |

| いわき市 | 143,992 | 3,370 |

| 倉敷市 | 305,435 | 3,270 |

| 富山市 | 246,850 | 3,984 |

今後は、他の都市も人口が減っていきますから、人口密度を維持するために努力する都市が都市として残るのかもしれません。