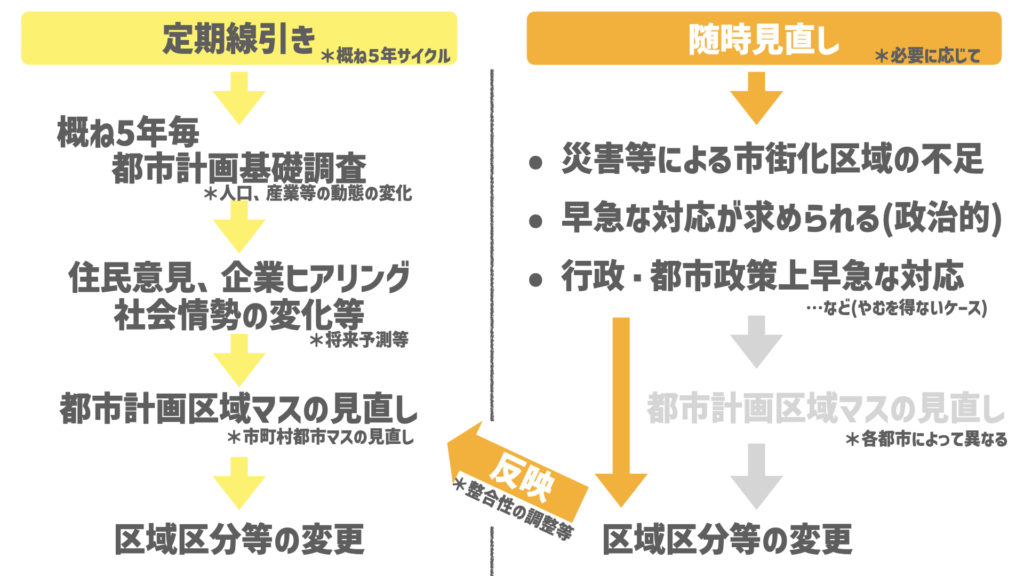

この記事では、都市計画区域区分(=線引き)の見直しの際に目にすることがある「定期線引き」と「随時線引き」の違いについて解説を行っています。

定期線引きとは

定期線引きとは定期という名のとおり、都道府県(政令指定都市を含む)が数年ごとに区域区分を見直すことをいいます。

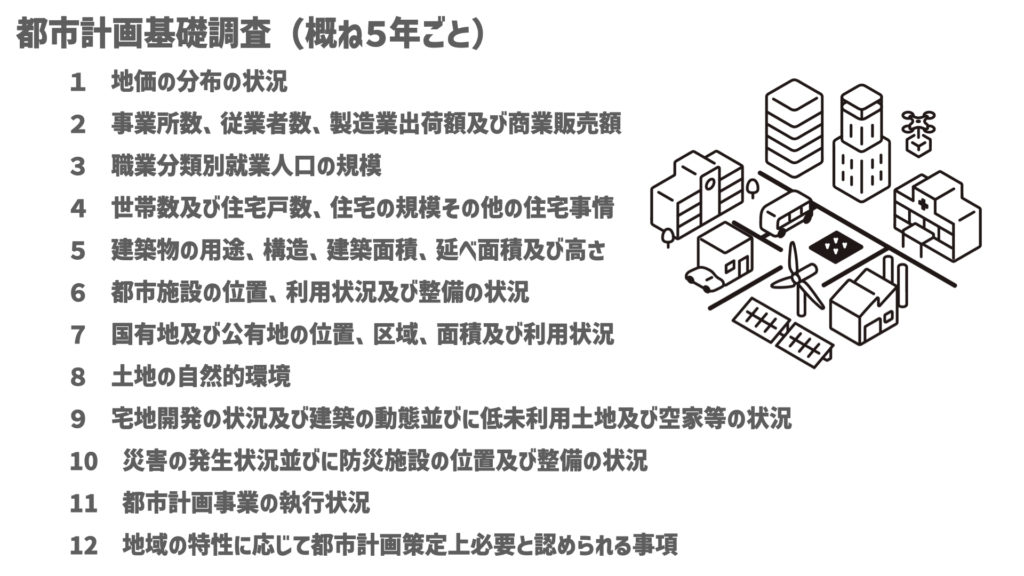

法律では、概ね5年毎に人口動態や商工業等の動態などを調査する「都市計画基礎調査」を実施することが求められています。

この都市計画基礎調査の結果を踏まえて、概ね20年先の都市の姿を展望して作成している都市計画区域マスタープランを見直し、見直しにあわせて市街化区域と市街化調整区域の範囲を変更(調整)します。

*市街化区域:概ね10年後の将来予測を行った上で定められる。

(都市計画に関する基礎調査)

都市計画法第6条第1項

第6条 都道府県は、都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び将来の見通しについての調査を行うものとする。

例えば、人口増加が顕著だった時代では推計人口に基づき将来的に市街化区域に人口が収まらない場合に保留地を設定していました。そして、人口増加に応じて市街化区域を拡大していました。

現代では、人口減少が進み世帯数についても減少局面に入っていることから逆線引き(市街化区域を市街化調整区域に変更)が増えています。

一方で逆線引きは”金になる木”の減少に等しいため地権者の反対にあうケースもあります。

参考記事:区域区分とは

流れとしては、❶基礎調査の実施。→❷都市計画区域マスタープランの見直し。→❸区域区分等の変更。となります。なお、都市計画区域マスタープランの見直しと同時に市町村都市計画マスタープランを見直すこともあります。

自治体が住民や企業の要望を確認するのは都市計画区域マスタープランの見直しの段階です。住民意見募集や住民説明会の実施などが行われたり、企業に対しては個別にヒアリングが実施されることもあります。

また、スポット的に市街化調整区域への逆線引きを要望する場合には必ず見直しの前のタイミングで自治体に担当者に要望として伝えておく必要があります。

なお、人口減少が進んでいるのに自己敷地の利益のためだけに田畑を市街化区域へ変更して欲しいなどの利己的かつ非合理的な要望は叶いませんので必ずロジックで必要性を証明する必要があります(コンサルに委託)。

随時線引きとは

随時線引き(随時見直し)とは、行政運営・都市政策上必要不可欠な事案が生じたために概ね5年ごとに実施している都市計画基礎調査や都市計画区域マスタープランの見直しを待つことなく、区域区分を変更することをいいます。

用途地域においても都市計画マスタープランに整合していないものの都市政策上必要な理由で区域区分の見直しに対応して変更する場合も随時見直しといいます。

例えば、大規模な災害が発生し市街化区域が壊滅的な被害を受け市街地復興の代替地として大規模な開発を行うために市街化調整区域を市街化区域に変更する場合、基礎調査や区域マスの変更を待っていると数年の時間を要するため先行して見直しを行うことがあります(東日本大震災など)。また、政治的な理由で必要となった場合にも随時見直しが行われることがあります。

随時見直しは、住民等の意見が反映れている行政のまちづくり上の最上位方針といっていい「都市計画区域マスタープラン」や「都市計画マスタープラン」との整合が図られていない土地利用を認めるため、将来への影響を考慮して慎重な判断が行われます。

特に区域区分の変更には国土交通大臣同意が必要なために各自治体とも慎重に対応しています。

関連記事

まとめ

- 定期線引き:概ね5年毎に行われる区域区分の見直し

- 随時線引き:都市の取り巻く社会情勢の状況に応じて都度見直し

(確実に実施される土地利用前提のもの。やむを得ないものなど)

関連記事