この記事では、区域区分(市街化区域/市街化調整区域)とは何かを分かりやすく解説しています。

解説の前に自己紹介です。

YamakenBlogは、建築基準法や都市計画法、宅建業法など、まちづくりに関連する難解な法律を、元行政職員の私がシンプルでわかりやすく解説しています。

*YamaKenの由来は「山登り好き建築士」です。

このブログは、建築・不動産業界のプロから、家づくりを計画中の方、店舗や事務所を立地を検討している方まで、誰でも役立つ情報が満載です!

ぜひ、ブックマークしてください!これからも役立つ情報を続々と発信していきます。

*このサイトリンクは、ブログやメール、社内掲示板などで自由に使っていただいてOKです!お気軽にどうぞ!

目次

結論:区域区分とは市街化区域と市街化調整区域の区分け

区域区分とは、市街化を促進する区域(市街化区域)と市街化を抑制する区域(市街化調整区域)の区分けのことをいいます。別名でこの区分けのことを”線引き”といいます。

区域区分とは?

区域区分は聞いたことはないけど、線引きは聞いたことがあるって方はいると思います。

どちらも同じ意味ですが、区域区分が法律で使われている用語であり、線引きは俗称(業界用語)となります。

区域区分=線引き

では、この区域区分(線引き)とは何かを説明したいと思います。

区域区分とは、都市計画区域の内側で市街化区域(市街化を図る区域)と市街化調整区域(市街化を抑制する区域)とを分けることをいいます。

もちろんこの区域区分の前提には『都市計画区域』といって、複数の市町村を一体の都市として総合的に整備・開発・保全するための区域が指定されています。

都市計画区域とは、都市の中において農林漁業との調和を図りながら、都市での生活と活動を確保するために、合理的な土地利用を図るための区域です。そのため、いわゆる都市化されていない地域や都市に近接・近傍していない影響が及ぼない地域は都市計画区域に指定されません。(首都圏や指定都市や中核市、特例市とその周辺の市町村などに指定されています。)

都市計画法(抜粋)

区域区分を行う理由として…例えば、農林業が営まれている緑豊かな地域を大規模に市街化区域に設定してしまったら10年後にどうなると思います?簡単に優良な田園環境が破壊されてしまうイメージがわきますかね。

市街地が拡大すれば道路や下水道、水道、公園といったインフラを整備しなければならず、将来の維持管理費用が増加してしまいます。

このインフラ(社会基盤)の整備・維持するために税金が使われたり持続可能性(サスティナブル)といった面で環境破壊をもたらしますから、効率的に都市運営をするためにもなるべく市街地の拡大はなるべく避けるというのが現代の考え方です。

このほか、都市では必要不可欠な要素である人口密度の維持も関係していきます。

都市の人口密度が低ければ都市活動が非効率になりがちですが、人口密度が高ければ、医療や福祉、商業、子育てなどの日常生活を営む上で必要不可欠なエッセンシャル機能が立地しやすくなり、効率的な生活を営むことが可能です。(一般的に人口密度が低いと、機能ごとに必要な一定の商圏人口が不足するため、採算が合わないことから立地しません)

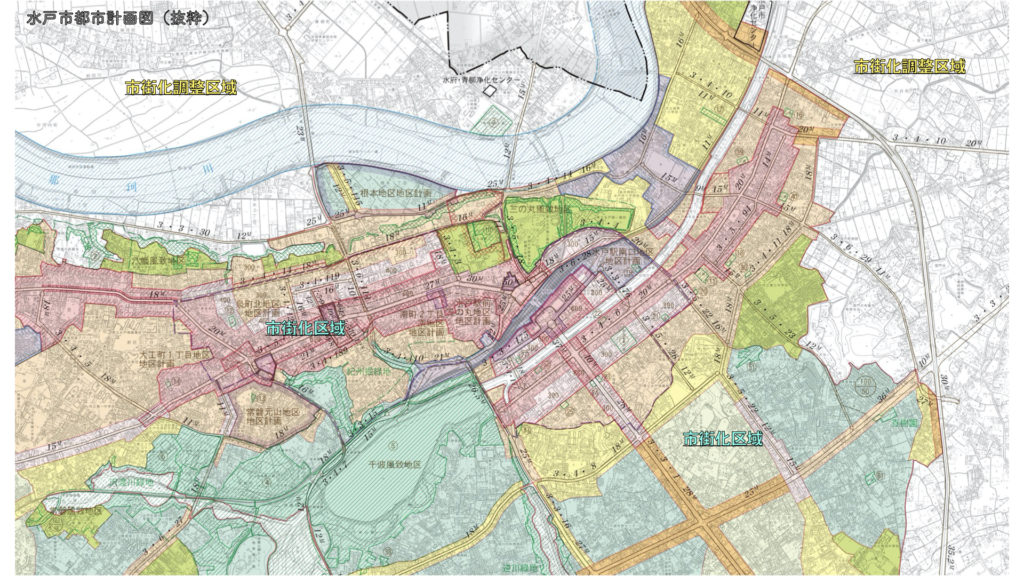

そのため、都市の中に適切に市街化を図る区域と確実に市街化を抑制するための区域を定めて土地利用をコントロールします。一般的に農林漁業が営まれているエリアや山林、河川などは市街化調整区域で、古くからあるような駅を中心とした市街地や郊外の住宅団地などは市街化区域に指定されています。

補足:市街地拡大の問題

地方によっては、昭和の時代に人口が増えると思い、人口減少に進んでいても市街地のエリアをそのままにしている未利用地の市街化区域が散見されるので、早いとこそれらに対処しないと市街地の拡大は止めれらないと思います。

つまり現代における市街地の拡大とは、大きくは次の3種類があることになります。

- 市街化調整区域を市街化区域に編入

- 未利用地の市街化区域を宅地化すること

- 市街化調整区域を都市計画(地区計画等)を活用してその区域のまま宅地化すること

でもでも素朴な疑問として、なんで未利用地のまま残っているのと思います?市街化区域であれば都市計画税が徴収されてしまうだろうし、遊ばせて置くくらいならアパート経営でもした方がいいのではと思いません?

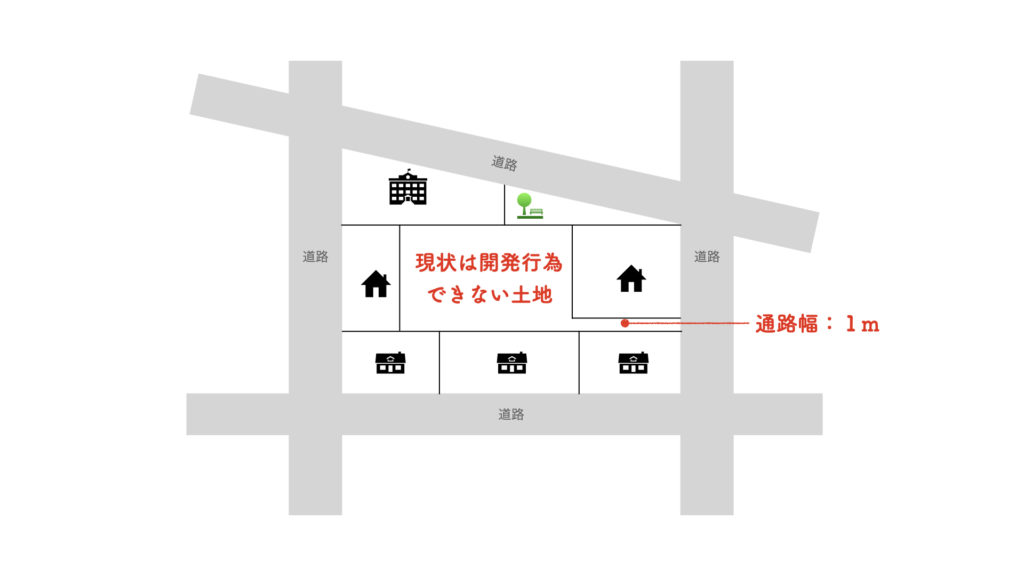

もちろん地方では経済性の問題がありますが、理由の多くは道路の問題です。

市街化区域内でおいて宅地化するための開発行為が可能なのは、その敷地が一定の道路幅を有する道路に接している必要があります。

次のような場合(真中の都市)には、道路の接道が取れていないため、隣接者の協力が必要不可欠です。もちろん理由はこれだけの場合ではないこともありますが、私が経験したところでは最も多い相談かなと思います。

市街地の拡大(=市街化調整区域を市街化区域に編入したり、市街化調整区域に都市計画で定める地区計画をし指定して宅地化すること)については、人口が増加しているエリアであれば、問題がないことが多いと思います。

しかしながら、地方は人口減少が大きく進むことが予測されているので、市街地の拡大行為は一部の例外(市街化区域未利用地の市街化調整区域編入や災害発生の危険性が高いエリアからの移転を促進するためなど)を除いて将来に大きな爪痕を残す可能性が高いと思います。

市街化区域と市街化調整区域

ちょっと話がズレてしまいましたが、区域区分が定められると市街化区域と市街化調整区域が指定されます。市街化区域は市街化を促進する区域で市街化調整区域は市街化抑制する区域とされています。

市街化区域には用途地域(建築物の建築をコントロールするための都市計画の手法の一つ)が定められます。

なお、区域区分を行っていない都市(=非線引き都市)でも用途地域を指定することができますのでご注意ください。

用途地域という用語は一度は聞いたことがあると思いますが、用途地域が指定されると建築基準法第48条により用途地域の制限が適用されます。これによって、建築物を建築する前に審査を受けることとなる建築確認申請時に適合しているかどうか審査されるため建築物をコントロールすることができます。

一方で、市街化調整区域内の建築については、建築基準法ではなくて、都市計画法(法第29条以降)で審査(許可制)されることとなり、建築確認申請時には、都市計画法の許可を受けているかどうかが審査(許可書の添付など)されます。

この違いについては、不動産業界に入ったら必須の知識ですから必ず覚えてくださいね。

市町村に区域区分が定められているか調査する方法

大きな方法としては、3つあります。

1つ目としては、市町村の都市計画担当部署に問い合わせ(ホームページでの確認を含む)を行う。

2つ目としては、『○○都市計画区域マスタープラン』を確認する。

▶️〇〇市都市計画区域マスタープランを確認すると、次のように区域区分の方針が記載されています。この資料の抜粋は水戸・勝田都市計画区域マスタープランの記載です。『区域区分の決定の有無』が記載されています。

※出典:水戸・勝田都市計画区域マスタープラン

3つ目としては、国の統計資料(都市計画現況調査)を確認する。

この統計資料を確認することで、市町村が都市計画区域に指定され、かつその都市計画区域において区域区分が指定されているかどうかが分かります。

▶️https://www.mlit.go.jp/toshi/tosiko/genkyou.html

まとめ

区域区分とは、都市全体を見渡して土地利用をコントロールするための基本中の基本の手法です。区域区分が定められる都市は複数市町村にまたがる(一市のみで都市計画区域を構成する場合もある)一定程度の人口(指定都市や中核市、特例市)を有しています。

市街化調整区域の建築については原則として農林漁業などの一次産業に供するものを除いて不可能です。それにより市街化調整区域の宅地化を防ぎ、環境を保全することで都市全体の効率的な運営に寄与させるものです。

さらに詳しく