この記事では、建築確認申請が書かれている建築基準法第6条第1項を読むコツを解説しています。こちらの法第6条第1項規定の構造を理解すれば不動産取引の実務や宅建士試験勉強に対して楽にのぞめると思います。

こんにちは。YamakenBlogです。

当ブログにお越しいただきありがとうございます。また、いつも当ブログを読みいただく皆様、本当にありがとうございます。

YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産取引に関して業務に役立つ豆知識を発信しています!!

建築基準法や都市計画法といった都市づくりに欠かせない法律は、複雑かつ難解なため理解するのに苦しみますよね(私自身が苦しみました。)。このことを解決するために法律を上手に活用してビジネスや生活に活用してもらいたいと思いつくったブログです。

良かったらブックマーク登録して毎日、遊びに来てくれるとブログ運営の励みになります♪

目次

建築基準法第6条第1項の解説

はじめに、建築基準法第6条第1項の全文です。

本当に分かりづらいですよね。初見の方であれば読む気すら無くなる気持ちよく分かります(泣)。

特に建築基準法に初めて触れた方や宅建士試験に挑戦される方にとっては、めちゃくちゃ理解し難いですよね。

(建築物の建築等に関する申請及び確認)

建築基準法第6条第1項

第6条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。

一 別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの

二 木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの

三 木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるもの

四 前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成16年法律第110号)第74条第1項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物

私自身も建築確認申請にはじめて触れた10年以上前、法第6条第1項を覚えるのが大変でした。役所的な文書で構成されているため、言い回しの過程上、()書きが多く。そのため、何が除かれて何が対象となっているのか頭に中で考えて読まないといけないため理解し難いのだと思います。

( )書きを消してみる。

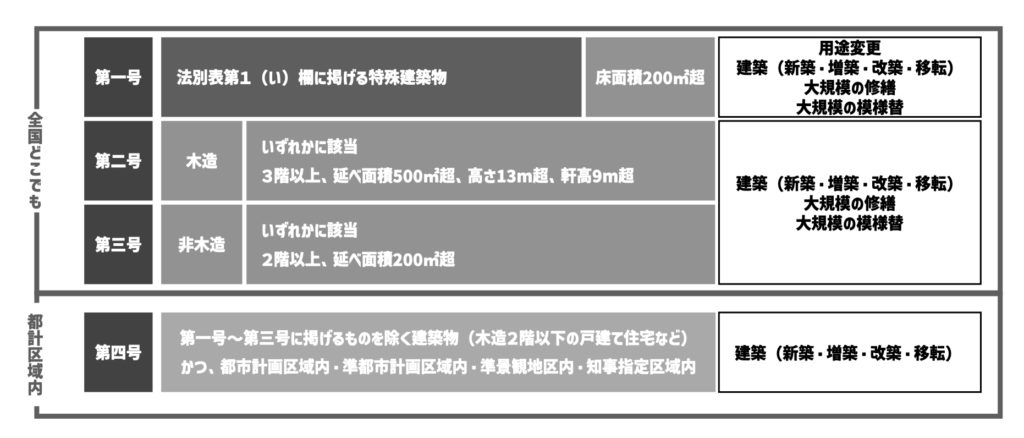

簡単にまとめると次のようになりますが(下図参照)、この下図を覚えるだけですと、この難解な建築基準法第6条第1項を理解しきれないため、まずは第1段階で( )書きの部分を消してみます。

( )書きを削除してみたので読んでみてください。

(建築物の建築等に関する申請及び確認)

建築基準法第6条第1項 ( )書きを削除

第6条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(❶)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(❷)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(❸)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(❹)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。

一 別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの

二 木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの

三 木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるもの

四 前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(❺)若しくは景観法第74条第1項の準景観地区(❻)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物

いかがでしょうか。

( )書きを削除するだけで、ちょっと読みやすくなっていませんか。

1 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。

2 当該確認を受けた建築物の計画の変更をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。

第1号から第3号建築物を建築・大規模の修繕・大規模の模様替えする場合、第4号の建築物を建築する場合には、工事に着手する前に建築計画が建築基準関係規定に適合することを建築主事の確認を受けて確認済証の交付を受けないといけない。

このようにさらっと読むことができませんか〜?

なお、計画変更(当初確認済証の交付後に計画を変更する場合)をする場合も同様に読むことができます。

では、次に削除した( )書きを記してみます。

( )書きの部分を読んでみる。

- 増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。

解 説

増築後により1号〜3号の建築物となる場合は大規模の修繕・模様替えも建築確認申請が必要ということです。逆を言えば、4号については大規模の修繕・模様替えは建築確認申請の対象外となります。※よく住宅リフォームで確認申請が不要と言われるのはこのためです。 - この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。

解 説

建築確認申請では建築基準関係規定に適合しているかどうか確認することが求められています。建築基準関係規定は施行令の他、個々の法律ごとに建築基準関係規定が定められています※個々の法律については、例えば、バリアフリー法や建築物省エネ法などです。 - 国土交通省令で定める軽微な変更を除く。

解 説

軽微な変更とは、計画変更確認申請が必要とならない計画の変更であり、具体的には建築基準法施行規則で定められています。*当ブログでは軽微な変更についての詳細解説を行っていなかったので、後日、記事にしたいと思います。 - 増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。

解 説

計画変更により第1〜3号に該当する増築も確認申請が必要になりますよという規定です。 - いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。

解 説

4号建築物は都市計画区域外・準都市計画区域外では建築確認申請不要ですが、知事指定区域内については、1号〜3号建築物同様に建築確認申請が必要となります。 - 市町村長が指定する区域を除く。

解 説

4号建築物であっても都市計画区域外に指定される準景観地区内は建築確認申請が必要ですが、準景観地区内のうち市町村が指定する区域内については除かれて確認申請が不要となります。

( )書きの部分のみを解説してみましたがいかがでしょうか。

先に( )書きを除いた条文を読み、その後に( )書きの部分のみを読むとなんとなく理解できませんか?

ちなみにポイントは、大規模の修繕・大規模の模様替えで建築確認申請が必要となる建築物は1号〜3号建築物のみで、4号建築物は大規模の修繕・大規模の模様替えに該当することになっても建築確認申請は不要となります。

補足❶:建築・大規模の修繕・大規模の模様替えとは?

大規模の修繕・大規模の模様替えについての詳細はこちらの記事にまとめておりますので参考にして頂けますと嬉しいです。

建築基準法の”建築(新築、増築、改築、移転)”についてはこちらの記事にまとめています。

補足❷:計画の変更とは?

計画変更とは当初建築計画に対する確認済証が交付された後、建物計画を変更(軽微な変更:建築基準法施行規則第3条の2に該当するものを除く)して、例えば、建物位置を変更したり、敷地面積が減少したりするケースです。

この場合、計画変更することが分かった段階で計画変更申請を行って確認済証の交付を受けないといけないです。

補足❸:用途変更の場合は?

用途変更確認申請が必要となるケースは、用途の変更を行って建築基準法第6条第1項第一号に該当するときです。ですので、2〜4号の建築物については、1号に該当しない限りは用途変更確認申請は不要です。

用途変更確認申請については類似する用途間では確認申請を不要とするルールがありますので、合わせてこちらの記事をご覧ください。

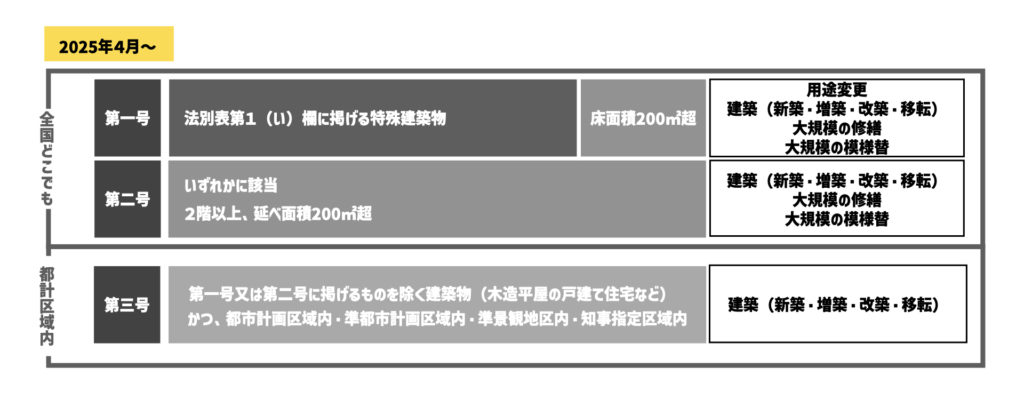

補足❹:2025年4月から2〜4号建築物が再編

建築物省エネ法の改正に伴い建築基準法第6条第1項各号が再編されます。具体的には、2及び3号が一つになり規模の縮小されます。4号は3号となり対象規模が平屋・200㎡以下となります。

詳細はこちらの記事にまとめておりますので良かったらご覧ください。