「特定用途誘導地区」は全国で現在※1のところ、全国5都市計画区域、5市で指定されています。平成26年の都市再生特別措置法の改正により設けられた比較的新しい都市計画の制度で、これまでの規制的手法とは少し違う都市計画となっています。

※1:令和4年都市計画現況調査(国土交通省)

今回は、「特定用途誘導地区」の解説です。

比較的新しい制度となっており、現在のところ指定した都市は5市のみです。比較的新しいのと、今後、地方都市での都市計画のツールとして重要となるコンパクトシティの戦略とも関係があります。

また、宅建士の試験でも出題されるくらい重要な都市計画の制度になっていますので、この記事を読んで頂くことで、きっと理解の手助けになるはずです。

特定用途誘導地区の定義

特定用途誘導地区は、都市計画法上では「地域地区」に含まれています。

地域地区とは、都市計画法第8条に規定されていますが、用途地域や特別用途地区、防火地域、準防火地域などと同じ分類となっており、市街地を土地利用の面からコントロール(建築物の立地の誘導)する手法の一つです。

[都市計画法第8条第1項第四号の2]

都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第36条第1項の規定による都市再生特別地区、同法第89条の規定による居住調整地域又は同法第109条第1項の規定による特定用途誘導地区

都市計画法第8条の規定により、都市再生特別措置法第109条第1項に規定されているものであることがわかります。こちらが都市再生特別措置法第109条第1項です。

この都市再生特別措置法は、平成15年に新しく誕生した法律となっており、主に都市再生(中心市街地への集中投資による経済発展:福岡の天神ビックバンなどが例)と地方都市でのコンパクトシティの形成を推進することが目的となっています。

[都市再生特別措置法第109条第1項]

立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域のうち、当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を有する建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域(都市計画法第8条第1項第一号に規定する用途地域(同号に掲げる工業専用地域を除く。)が定められている区域に限る。)については、都市計画に、特定用途誘導地区を定めることができる。

これだけだと、「特定用途誘導地区」の意義が不明ですよね。こういうときは、「都市計画運用指針」を確認します。

都市計画運用指針とは、地方自治体が都市計画を決定(変更)する場合に参酌(さんしゃく)する国の指針のことです。自治体では都市計画を変更しようとしたり決定、またはまちづくりの方針を作成する際には必ず参考とするもので、この指針に都市計画毎の基本的な知識が書かれているので特徴です。

[都市計画運用指針 抜粋]

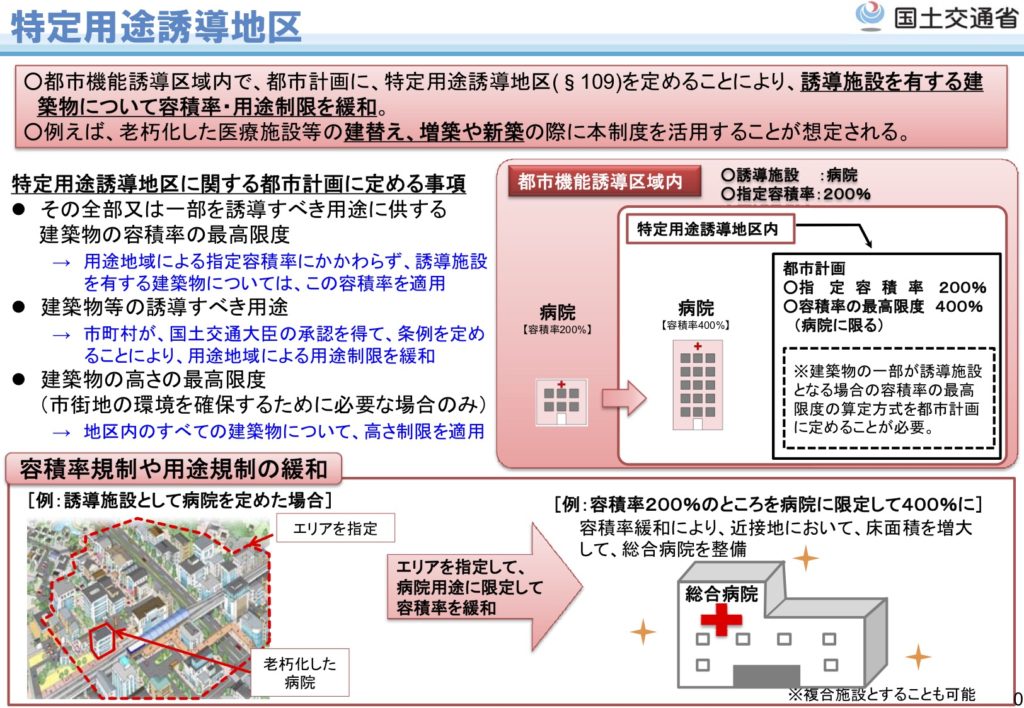

特定用途誘導地区は、都市機能誘導区域内において、誘導施設に限定して容積率や用途規制の緩和を行う一方、それ以外の建築物については従前通りの規制を適用することにより、誘導施設を有する建築物の建築を誘導することを目的とする地域地区である。

本制度は、誘導施設について、新築・建替え等の個別具体の構想がない段階で、特定用途誘導地区に当該施設を誘導したいという趣旨を事前明示するために設定することが想定されるが、個別具体の構想が決まってから当該地区を設定することも可能である。後者については、例えば、老朽化した医療施設や福祉施設の建替え、増築や新築の際に本制度を活用することが想定される。

なお、用途地域やそれを補完する特別用途地区、地区計画等は、建築物等の用途に応じて、単に建築を禁止又は許容するものであるが、今後、人口減少社会を迎え、活発な建築 活動も見込みにくくなる中で、用途地域等により、建築物の用途に応じて建築を禁止するだけでなく、民間の建築投資を必要な場所に誘導することが重要であり、こうした観点からも、特定用途誘導地区の活用が効果的である。

また、用途地域内において、指定容積率は、建築物の用途にかかわらず、すべての建築物について一律に適用されるものであるのに対し、特定用途誘導地区内において、誘導施設を有する建築物については、指定容積率とは別に定められた容積率の最高限度が適用される。

都市計画運用指針の中を読めば意味は理解できるのですが、読み疲れるので次のポイントをご覧ください。

※出典:国土交通省

誘導施設を都市機能誘導区域内に誘導するためのインセンティブとして、容積率の緩和を行うことができるため、容積率緩和が目的の高度利用地区と似ている印象を受ける方がいると思います。

両者との違いには指定の範囲と建物用途が限定されているか否かがあげられます。高度利用地区は市街地再開発事業とセットで指定され、その範囲は狭く限定的でありかつ事業実施前提の都市計画です。

一方で特定用途誘導地区は比較的広範囲に指定される都市機能誘導区域内に建物用途を指定し、用途を誘導することが目的のため事業実施前提ではなくても指定することが可能です。また、用途が指定されているのも特徴です。

用語のポイントの次は、「特定用途誘導地区」を指定可能な用途地域についてみてみましょう。

特定用途誘導地区の指定が可能な区域とは?

| 指定できる区域 | 指定できない用途地域 | |

|---|---|---|

| 都市機能誘導区域内※2 かつ工業専用地域を除く用途地域 | 左記以外 | |

※2:立地適正化計画で定める「都市機能誘導区域」のこと。

なお、都市機能誘導区域とは、医療施設、福祉施設、商業施設その他の都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設で、都市機能の増進に著しく寄与するもの誘導を図る区域のことです。

要約すると、都市居住者の日常生活等に必要な機能の誘導を図る区域のこと。

都市計画で定める内容

都市計画で定める内容は、都市計画法ではなく都市再生特別措置法第109条第2項に規定されています。景観法なども同じですが、個別法により都市計画を指定することができる場合には実務的な内容はその個別法に規定されています。

[都市再生特別措置法第109条第2項]

特定用途誘導地区に関する都市計画には、都市計画法第8条第3項第一号及び第三号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。一 建築物等の誘導すべき用途及びその全部又は一部を当該用途に供する建築物の容積率の最高限度

二 当該地区における土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため必要な場合にあっては、建築物の容積率の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度三 当該地区における市街地の環境を確保するため必要な場合にあっては、建築物の高さの最高限度

まとめると次のようになります。

都市計画で定める内容

| 種類 | 選択の有無 (○:必須、△:必要な場合) |

|---|---|

| 地域地区の種類 | ○ |

| 位置 | ○ |

| 区域 | ○ |

| 建築物の容積率の最高限度 | ○ |

| 建築物の容積率の最低限度 | △(高度利用を図る場合) |

| 建築物の建築面積の最低限度 | △(高度利用を図る場合) |

| 建築物の高さの最高限度 | △(市街地の環境確保として必要な場合) |

では、次に、この都市計画を定めることができる者を確認しましょう!

特定用途誘導地区を定めることができる者は?

特定用途誘導地区を指定することができるのは市町村となります。

(都市計画を定める者)

第15条 次に掲げる都市計画は都道府県が、その他の都市計画は市町村が定める。

一 〜 三 (略)

四 第8条第1項第四号の二、第9号から第13号まで及び第16号に掲げる地域地区(同項第四号の二に掲げる地区にあつては都市再生特別措置法第36条第1項の規定による都市再生特別地区に、第8条第1項第九号に掲げる地区にあつては港湾法第2条第2項の国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に係るものに、第8条第1項第12号に掲げる地区にあつては都市緑地法第五条の規定による緑地保全地域(2以上の市町村の区域にわたるものに限る。)、首都圏近郊緑地保全法第4条第2項第3号の近郊緑地特別保全地区及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律に関する都市計画

都市計画法第8条第1項第四号の二に、都市再生特別措置法に規定する、「居住調整地域」、「都市再生特別地区」、「特定用途誘導地区」が規定されていますが、カッコ書きの部分で、「都市再生特別地区」に限るとされています。

ですので、市町村が都市計画決定者となります。きめ細かい都市計画と立地適正化計画との関係から、市町村としているんでしょう。(想定です。)

建築基準法との関係

建築基準法との関係で需要なポイントしては次の法文です。

[建築基準法第60条の3第3項]

特定用途誘導地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、第48条第1項から第13項までの規定による制限を緩和することができる。

大臣承認を得れば、用途地域内の制限を緩和することが可能です。(自治体の条例化が必須)

ですので、用途地域を変更するまでもないが、ある特定用途のみ誘導したい場合(例えば、一種低層で病院を誘導したい場合)に大臣承認を経て自治体条例により立地が可能となります。

ただし、一つ矛盾があるんですよ。

お気づきの人もいるかもしれませんが、建築基準法第48条第13項は、工業専用地域ですよね。

都市再生特別措置法の規定により、特定用途誘導地区には工業専用地域を含めることはできない規定になっているはずなんです。なのに、あえて第13項が入っている意味とは何か。

運用指針を読んでも理解できず、もちろんQ andAにも記載されていないので、いまだに理解できていません・・・(もしかしたら法制部局のミス?)

まとめ

今回は、特定用途誘導地区について解説しました。

簡単に要点をまとめると次のとおりです。

- 特定用途誘導地区はコンパクトシティの形成を進める上で使われる都市計画の一つ。

- 特定用途誘導地区は立地適正化計画区域のうち「都市機能誘導区域(工業専用地域を除く」に指定することが可能。

- 特定用途誘導地区はコンパクトシティの形成に必要な誘導施設(自治体に指定される施設は様々)の誘導のために指定すること可能。

- 特定用途誘導地区内では誘導施設のみ容積率を緩和することが可能(法律上、容積率の最高限度の指定は必須)

- 誘導施設の立地を可能とする自治体条例を定める(大臣承認が必須)ことで、用途地域を緩和することが可能。

宅建士試験では、この程度の概要を抑えておけば十分だと思いますし、実際に宅建士としての実務となった場合や、不動産投資を考えている方は、今後の都市づくりでは重要なツールの一つになってくる可能性が高い都市計画ですので、この機会に知っておくことはメリットが高いと思います!

それでは最後までご覧いただきありがとうございました。

・定めることができるエリアは「都市機能誘導区域内」

・立地適正化計画における誘導施設を有する建築を誘導することを目的

・個別具体の構想の有無を問わず区域を設定することが可能

・民間の建築投資を必要な場所に誘導することに焦点

・誘導施設は、指定容積率とは別に定められた容積率の最高限度が適用

※誘導施設:医療、福祉、教育などのエッセンシャル機能に限られる。