この記事では、都市計画道路や都市計画公園、一団地の住宅施設といった都市計画施設内において、建築物の建築や工作物の建設を行う際に必要な手続きとなる『都市計画法第53条許可』について解説しています。

解説の前に簡単な自己紹介です!!

YamakenBlogは、建築基準法や都市計画法、宅建業法など、まちづくりに関連する難解な法律を、元行政職員の私がシンプルでわかりやすく解説しています。

このブログは、建築・不動産業界のプロから、家づくりを計画中の方、店舗や事務所を立地を検討している方まで、誰でも役立つ情報が満載です!

ぜひ、ブックマークしてください!これからも役立つ情報を続々と発信していきます。

*このサイトリンクは、ブログやメール、社内掲示板などで自由に使っていただいてOKです!お気軽にどうぞ!

許可が必要となる行為

都市計画法第53条許可が必要となる行為は、都市計画施設や市街地開発事業の区域内において建築物を建築する場合に必要となります。

都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等※の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

※都道府県知事等:都道府県知事(市の区域内は市長)・・・都市計画法第26条第1項

都市計画法第53条第1項(抜粋)

一般的には、都市計画施設内での許可の事例としては道路や公園、一団地の住宅施設が多い印象です。

関連記事:さらに詳しく

この法第53条に該当する場合には、必ず許可が必要となり、留意点として、この53条許可は、建築基準関係規定となるため、建築確認申請において審査されることになります。

つまり、許可を受けない限り、建築確認済証は交付されません。

ここがめちゃくちゃ大事なので、注意してください。

『許可』とは行政処分です。クドイかもしれませんが、確認申請の確認行為や地区計画の届出行為とは異なり、許可されない限りは建築することは認められません。

補足記事:確認と許可の違い

| 対象範囲 | 内容 |

|---|---|

| 都市計画施設内(*都市計画決定され、都市計画法第62条の事業認可告示されたものを除く) ・道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設 ・公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地 ・水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設 ・河川、運河その他の水路 ・学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設 ・病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設 ・市場、と畜場又は火葬場、一団地の住宅施設 ・・・etc 注)都市計画施設の一覧は、都市計画法第11条に記載 | ・建築物の新築、増築、改築、移転 ・建築物に附属する門や塀 ・工作物の建設 |

| 市街地開発事業区域内(*都市計画決定され、都市計画法第62条の事業認可告示されたものを除く) ・土地区画整理事業 ・新住宅市街地開発事業 ・工業団地造成事業 ・市街地再開発事業 ・新都市基盤整備事業 ・住宅街区整備事業 ・防災街区整備事業 注)都市計画法第12条第1項に記載 | ・建築物の新築、増築、改築、移転 ・建築物に附属する門や塀 ・工作物の建設 |

なお、許可が必要となる行為でも、いくつか例外があります。

都市計画法第53条第1項各号に規定されているので、ここで説明します。

補足:都市計画施設等の区域内でも許可不要の行為

都市計画施設内でも許可が不要となる行為は、都市計画法第53条第1項各号(1号から5号に規定)に次のように定められています。

- 政令で定める軽易な行為

- 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

- 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為

- 第11条第3項後段の規定により離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度が定められている都市計画施設の区域内において行う行為であつて、当該離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度に適合するもの

- 第12条の11に規定する道路(都市計画施設であるものに限る。)の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域内において行う行為であつて、当該道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定めるもの

上記の場合ですと、政令で記載されている内容が多いので、下記の表に記載しました。

次の表に行為に該当しない建築等は必ず許可が必要となります。

なお、53条の次条である54条では必ず許可しなければならないとされる許可基準(簡易な建築物など)が定められています。詳しくはこちらの記事で解説していますので併せてお読みください。

| 許可不要の行為 | 内容 |

|---|---|

| 政令で定める軽易な行為 | ・2階以下(地階を有しないもの)かつ木造建築物の改築又は移転 (注)改築と移転のみ。新築や増築は許可を受ける必要があります。 |

| 非常災害のための必要な応急措置として行う行為 | ・災害時の応急仮設建築物 |

| 都市計画事業の施行として行う行為 | ・都市計画施設の管理者が、国・都道府県・市町村となるもので都市計画に適合して行う行為 ・市街地開発事業の都市計画に適合して行う行為 |

| 立体的な範囲を定めた都市計画内での一定の行為 | 離隔距離の最小限度、載荷重の最大限度に適合して行う行為 |

| 「道路上空・路面下での建築物等の建築等の地区整備計画」の区域内で行う道路を整備する上で著しい支障を及ぼす恐れがない行為 | ・道路一体建物の建築 ・道路管理予定者が行う建築物の建築 |

ちなみ、上記表の『政令で定める軽易な行為』のうち、木造建築物の改築ですが、この改築は、建築基準法の”改築”となりますので、行おうとする行為が改築と判断されるためには、建築指導部局への確認が必要となりますので留意ください。

次に許可申請書の様式を説明します。

許可申請書の様式

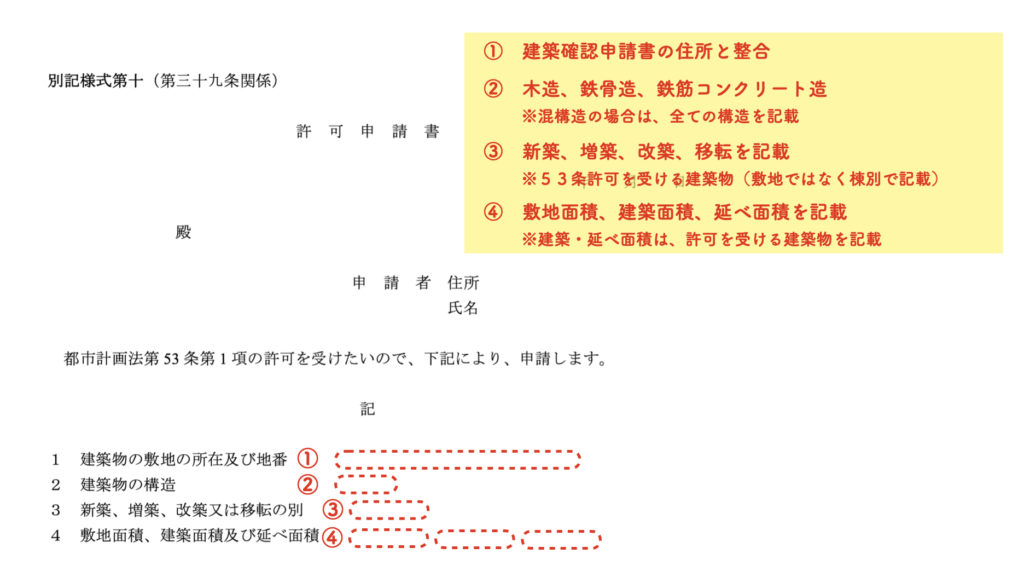

許可申請書の様式は、都市計画法施行規則第38条に定められており、『別記様式第10』を使用します。省令はこちらです。

(都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における建築許可の申請)

都市計画法施行規則第39条

第39条 法第53条第1項の許可の申請は、別記様式第10による申請書を提出して行なうものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添附しなければならない。

一 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺500分の1以上のもの

二 2面以上の建築物の断面図で縮尺200分の1以上のもの

三 その他参考となるべき事項を記載した図書

様式については、省令で定められているため基本的には全国統一様式となります!!

しかしあながら、自治体によっては、この第39条許可様式を少しだけ独自に変更している場合があるので注意してください。自治体の公式ホームページを参照することで確認することが可能なはずです。

>>基本原則の様式(外部リンク)

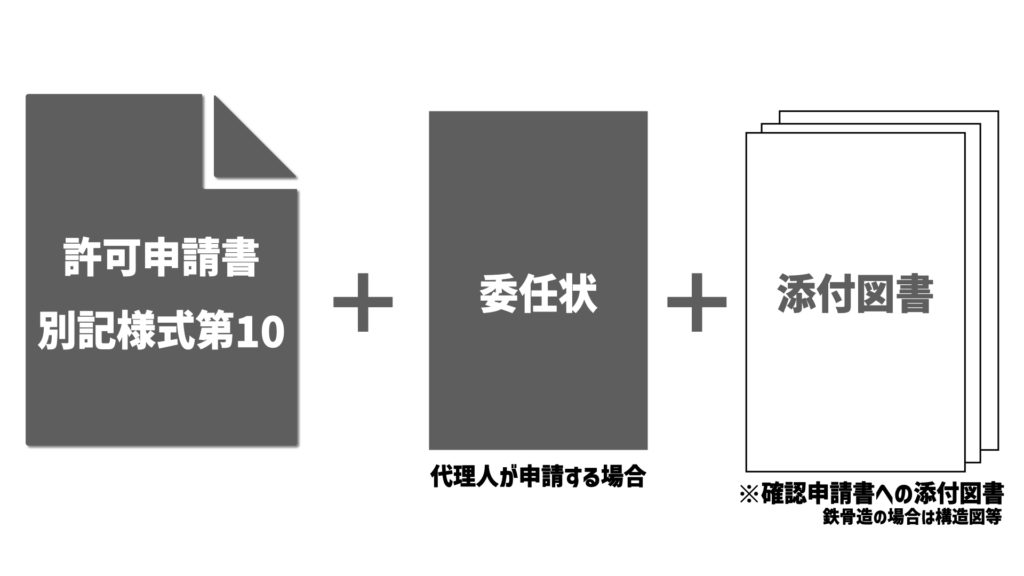

これに通常は委任状と添付書類を添えて提出します。

※都市計画道路の所管が提出自治体とは異なる場合には3部提出、それ以外は2部です。例えば、道路管理者が国道の場合には提出自治体から国道事務所に意見照会をするため1部追加します。

❶は確認申請の敷地を記載します。

❷建築物の構造を記載します。

❸新築や増築などを記載します。

❹敷地面積、建築面積、

令和3年1月1日より許可申請書の様式から押印が廃止されていますが、委任状への押印については各自治体の判断となりますので、許可申請書の提出先に確認するようにしてみてください。

許可申請書への添付書類

許可申請書への添付書類は、都市計画法施行規則第39条に次のように定められています。

- 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺500分の1以上のもの

- 2面以上の建築物の断面図で縮尺200分の1以上のもの

- その他参考となるべき事項を記載した図書

上記の配置図には、都市計画道路の位置を明示する必要がありますので、事前に都市計画課などに確認する必要があります。

許可申請書の提出先である都道府県(市の区域内は市)に確認します。

上記の図書は必要最低限の図書を明示したものに過ぎません。

私が審査担当を行っていた際は、建築確認申請書のうち、構造図と設備図を除く意匠図と確認申請書を添付して頂いておりました。これに公図や配置図に都市計画道路のラインを示します。

そのほか、個々の事例に応じて添付する書類は異なることが考えられます。とはいえ、許可するかどうかの観点は都市計画道路が着手し建物の解体が必要となった場合に容易に解体できるかどうかです。

例えば、横浜市さんでは、次のように添付書類を定めているようなので参考にしてみてください。

1 許可申請書

横浜市における都市計画法第53条許可申請書に添付する書類

2 委任状(委任される場合)

3 案内図(方位、敷地位置、敷地周辺の公共施設等を記載した縮尺1/2500以上のもの)

4 配置図(敷地内の建築物の位置、方位、敷地境界線、敷地と道路との関係を記載した縮尺1/500以上のもの)

5 平面図(縮尺1/200以上のもの)

6 立面図(縮尺1/200以上のもの。2面以上の立面図が必要。)

7 断面図(縮尺1/200以上のもの。2面以上の断面図が必要。)

8 各階床梁伏図(木造の場合は不要)

9 軸組図(木造の場合は不要)

10基礎伏図(木造の場合は不要)

11型式部材等製造者認証書(木造の場合は不要)

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/toshikeikaku/seigen/53jou-kyoka.html

許可申請書の提出方法と部数など

許可申請書の提出方法については、各自治体によって異なりますが、コロナの影響もあってか接触機会を減らすために郵送による申請も可能としているところが多いと思われます。

提出部数は、正本と副本の2部必要となります。

なお、前項の繰り返しですが、市へ提出の場合で都市計画道路の決定権者が県の場合には、県への意見照会などを行う観点から3部必要になると思われますので、都市計画道路のライン確認を行う際などに確認するようにしてみてください。

また、許可処分に要する期間ですが、概ね2週間です。

*行政処分の行為期間は最低2週間が慣習的に決まっています。

ですので、すぐには許可書は発行されませんから、冒頭でお伝えしたように建築確認申請の際に審査されることを考慮して、余裕を持った申請が望ましいと思います。

54条許可基準に該当しない場合には、個々の事案に応じて許可・不許可の処分がなされることとなりますので、そうしたケースを想定している場合には事前に自治体に確認するようにしてください。

まとめと補足、全国の許可件数

都市計画法第53条許可申請の方法についてまとめました。

53条許可は、都市計画施設内や市街地開発事業の区域内での建築物の建築などは許可が必要となり、法第54条の許可基準に該当する行為は法の範囲内である限り必ず許可されますが、54条許可基準に該当しない行為は個々の事案に応じて、許可・不許可が決定されます。

申請書の提出は原則として2部、建築確認申請の提出よりも前に申請を行い、許可を受けたのちに確認申請を行います。

道路の場合、都市計画事業が施行されると、減築や移転等が必要となるため自治体によっては、予め53条許可申請書に確約書や念書のような書類を提出するよう求めていると思います。そのこともありますが、いずれは道路が完成することを見込んだ建築計画としておいた方が無難です。

(参考統計)

| 年度 | 都市計画道路 | その他の都市計画施設 | 土地区画整理事業 | その他の市街地開発事業 | 計 | 不許可処分 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 令和元年度 | 6,053 | 1,607 | 5,504 | 8 | 13,172 | 2件 *都市計画道路 |

| 令和2年度 | 6,090 | 1,279 | 5,024 | 17 | 12,410 | 0件 |

| 令和3年度 | 5,937 | 1,247 | 5,043 | 3 | 12,230 | 1件 *都市計画道路 |

ということで以上となります。業務の参考になれば幸いです。