先日ツイート(下記参照)した建築副主事法案(新たに「二級建築基準適合判定資格」が追加)ですが、令和5年4月14日に成立(第211回)しました。

この記事では、この建築副主事法案の成立によって建築基準法のどういった箇所が変更となるのかポイントを絞って分かりやすく解説していきます。

「建築副主事」を設置する地方分権改革法案。

— YamakenBlog / 建築基準法と都市 (@yama_architect) April 13, 2023

この法律は提案がないと改正されないので、主事不足の4号特例自治体と関係団体が提案したのだと思いますけど、主事不足とはいえ、賛否ありそうだし全国的な議論せずに決めてしまっていいのかなと思う改正…

このまま進めば年度内に施行予定。 pic.twitter.com/35TElkjMH8

ちなみにこちらの、この法律ですが、公布後1年以内施行とされております。遅くても令和6年度からは新しい受験制度が開始と想定できるので、そうした点についても触れながら解説していきたいと思います。

解説の前に簡単に自己紹介です。

YamakenBlogは、建築基準法や都市計画法、宅建業法など、まちづくりに関連する難解な法律を、元行政職員の私がシンプルでわかりやすく解説しています。

このブログは、建築・不動産業界のプロから、家づくりを計画中の方、店舗立地を検討している方まで、誰でも役立つ情報が満載です!

ぜひ、ブックマークしてください!これからも役立つ情報を続々と発信していきます。

*このサイトリンクは、ブログやメール、社内掲示板などで自由に使っていただいて大丈夫です!お気軽にどうぞ!

追記:令和5年9月29日

令和5年9月29日に施行期日を定める政令が公布され、正式に令和6年4月1日施行に決定しました!

令和6月4月1日以降の法第5条の規定(建築基準適合判定資格者)は次のように改正されます。

(建築基準適合判定資格者検定)

第五条 建築基準適合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物が第6条第1項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識について、国土交通大臣が行う。

2 前項の検定は、これを分けて一級建築基準適合判定資格者検定及び二級建築基準適合判定資格者検定とする。

3 一級建築基準適合判定資格者検定は、一級建築士の設計に係る建築物が第6条第1項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識について行う。

4 二級建築基準適合判定資格者検定は、二級建築士の設計に係る建築物が第6条第1項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識について行う。

5 一級建築基準適合判定資格者検定は、一級建築士試験に合格した者でなければ受けることができない。

6 二級建築基準適合判定資格者検定は、一級建築士試験又は二級建築士試験に合格した者でなければ受けることができない。

法第5条第1〜7項

さらに建築確認申請規定である法第6条第1項は次のように改正されます。

(建築物の建築等に関する申請及び確認)

第六条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)の確認(建築副主事の確認にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。

一 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの

二 木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの

三 木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの

四 前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物

法第6条第1項

加えて、法律の用語に新たに「大規模建築物」が追加されます。

大規模建築物は、法第4条の建築主事の設置に関して規定されている部分に新たに加えられ、建築士法第3条第1項各号に掲げる建築物(=一級建築士でなければ設計・工事監理してはならない建築物)となります。

7 第一項、第二項又は第五項の規定によつて建築主事を置いた市町村又は都道府県は、当該市町村又は都道府県における確認等事務の実施体制の確保又は充実を図るため必要があると認めるときは、建築主事のほか、当該市町村の長又は都道府県知事の指揮監督の下に、確認等事務のうち建築士法第三条第一項各号に掲げる建築物(以下「大規模建築物」という。)に係るもの以外のものをつかさどらせるために、建築副主事を置くことができる。

建築基準法第4条第7項

二級建築主事(建築副主事)は、一級建築主が設計することができる建築物以外の審査等の事務を行うことが可能です。

改正法の名称

改正法の名称は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」です。

この改正法により、建築基準法を含む28法の一部が改正されます。

この法律は、内閣府がとりまとめ役で、毎年、地方自治体等から提案を受けた後に各省庁で検討を行った上で、採用されたものが改正される地方分権改革手法の一つとなっており、特に基礎自治体への権限移譲が特徴的です。

今回が第13次となります。

過去の例でみると、例えば、都市計画法第19条問題(過去記事参照)があります。地方からの提案を受けて、令和2年4月に改正が行われています。

(*)仮に記事を読んで提案してくれた自治体の職員の方がいたのであれば嬉しい限り。

話を戻しまして、内閣府がとりまとめを行っている関係上、国土交通省のホームページには建築副主事や二級建築主事等の検討を行っている旨の文言は見ることができなかったはずです。

ですので、今回の改正法案自体を知らなかったという方もいるのではないでしょうか。

(私も今年に入ってから知りました・・・)

今回の法律の成立に関する概要や過程は内閣府のページで確認することができますので、さらに詳しく提案内容等を知りたいという方はぜひご覧ください。

≫≫≫https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/2022/index-r4.html

補足:建築副主事・二級建築主事の提案はなかった?成立過程

この項では建築副主事の成立過程について触れています。改正法のポイントは次の項に書いているので、ポイントのみ知りたい方は、次の項まで進んでください。

ツイートとでも同様に触れたのですが、当初提案を行った自治体である今治市(人口約15万人,任意設置の特定行政庁)では、提案内容とそれに対する対応方針(第1次回答:令和4年8月)は次のようになっていました。

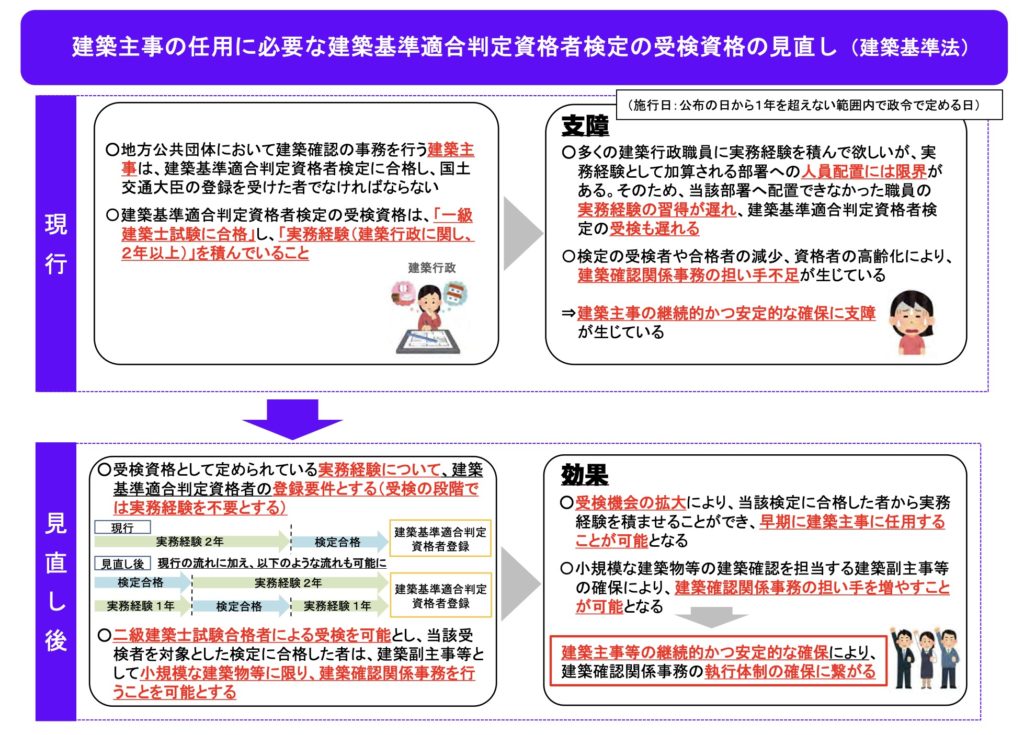

【建築基準適合判定資格者検定の受検資格の見直し】

令和4年 内閣府と関係府省との間で調整を行う提案についての関係府省からの第1次回答について

建築基準適合判定資格者検定について、受検時に建築行政に関する2年以上の実務経験を求める要件を見直し、資格登録までに実務経験を積んでいればよいこととする。

具体的な支障としては、次のように書かれています。

想定ですが、任意で建築主事を設置した特定行政庁ではあるものの、現時点でその存続に必要な建築主事が4名しかおらず、このままでは行政庁を廃止して、その業務を愛媛県にお願いするしかないといった切実な状況がわかります。

特定行政庁として建築行政を行っていくには、建築主事(建築基準適合判定資格者)を継続的に確保していく必 要があるが、当市においては当該資格を有する職員は4名のみであり、建築主事となり得る若手人材の確保が 急務である。 現行の建築基準適合判定資格者検定の受検資格は、建築基準法第5条第3項により「一級建築士試験に合格した者で・・・二年以上の実務の経験を有するもの」と定められており、この2年以上の実務を有するものという規定が、職員の技術力向上に対するモチベーション維持を図る上や、職員配置を考える上で支障となっている。 例えば、当市としてはより多くの建築職に実務を2年経験させたいと思っているが、建築営繕業務など建築職を必要とする他部署がある中、実務経験として加算される部署の人員配置には限りがあり、建築職として採用された職員全員を当該部署に配属できるわけではなく、先に配属された職員がある程度の実務経験を得るまで、一 級建築士を取得した意欲ある職員の当該部署への配属が先延ばしとなることとなり、その場合、資格登録も遅 れ、モチベーションの低下につながる。また、資格登録が先延ばしとなることで、建築主事の継続的な確保が困難となり、既に資格を所持し、建築主事として業務をしている職員の配置転換も円滑に行うことができない状況 である。

令和4年 内閣府と関係府省との間で調整を行う提案についての関係府省からの第1次回答について

一般的に、任意設置の特定行政庁は建築基準法で設置することが義務付けられている人口25万人の都市に比べて職員数が少ないのが実態です。

そのため、特に地方都市の特定行政庁において人材不足となっており、このような提案をせざるを得ない状況に置かれていると考えられます。

一方では「行政庁を廃止して愛媛県にお願いすれば良いのでは?」と考えることもできますよね。

行政庁を廃止するのも一つの選択肢ではなります。

ところが、これまで特定行政庁として、独自のまちづくりのルールをつくり運用してきた関係上、所管を今さら愛媛県に戻すとなれば、一部で二重行政となったり、窓口も県と市に重複したりと、制度周知や県への引き継ぎを上手に実施しないと市民や建築士、不動産関係者が混乱する自体になりかねないです。

それでは、先ほどの提案者に対する国の回答ですが、次のように記載されていました。

【各府省からの第1次回答】

令和4年 内閣府と関係府省との間で調整を行う提案についての関係府省からの第1次回答について

提案の内容を踏まえ、建築基準適合判定資格者検定の事務の実行性に留意して検討を行うこととしたい。

建築副主事の内容はどこにも書かれていませんよね。

また、私が確認したところ、今治市の提案に対して同調した他の自治体(さいたま市、千葉市、川崎市、高岡市、金沢市、長野県、松本市、京都府、京都市、大阪市、奈良県、鳥取県、 広島市、徳島県、八幡浜市、長崎県、宮崎市、鹿児島市)についても同様に建築副主事に関する提案はありませんでした。

しかしながら、”事務の実効性に留意”という部分がポイントになります。

実効性という文言が入ったことで、建築主事自体の事務の実効性を含めて検討するといったことになります。

この事務の実効性の留意という文章が入ったことに対して、提案した自治体からさらに意見が述べられ、それに対する回答がこちらです。(令和4年9月)

*前回のツイートでは第1次回答に対する提案自治体の意見を書いてなかったので失礼しました。

【各府省からの第1次回答を踏まえた提案団体からの見解】

令和4年 内閣府と関係府省との間で調整を行う提案についての関係府省からの第2次回答について

1次回答において、「事務の実行性に留意して検討を行う」とされているが、建築基準適合判定資格者検定の受検資格について、見直しを行う方向で検討すると理解してよいか。また、その場合、具体的にはどのようなスケジュールで見直しを行うのか御教示いただきたい。 建築基準法施行関係統計(令和2年度集計)に記されているとおり、全国の建築主事数は平成15年度末の1,915 名から令和2年度末には 1,417 名となっており、17 年間で 498 名減少している。各団体においては技術者の確保が困難な状況であり、建築主事になり得る人材を確保することは喫緊の課題である。本見直しが行われれば受検機会が増加し、建築主事の人材確保に寄与するため、可能な限り速やかに御検討願いたい。 また、建築確認制度の適正性が持続的に確保されるよう、実務経験に係る受検資格の見直し以外の方策や、 建築確認手続の効率化など建築主事の負担軽減に資する取組を含め、建築確認事務に必要な人材確保を図る取組について幅広く検討を願いたい。

当初の提案内容は、建築主事試験の受験資格の見直しのみだったのに、「実務経験に係る受検資格の見直し以外の方策や、 建築確認手続の効率化など建築主事の負担軽減に資する取組を含め、建築確認事務に必要な人材確保を図る取組について幅広く検討を願いたい。」の文言が加えれています。

そのため、国では次のように回答しています。

提案の通り、実務経験を受検要件から登録要件とする方向で引き続き検討を進めてまいりたい。加えて、「第1次回答を踏まえた提案団体からの見解」も踏まえ、確認申請手続きのオンライン化、検査のデジタル化、建築物の規模に応じて適法性を審査できる資格者の確保・充実など、建築主事の負担軽減に資する取組み等を通じ、建築確認事務に必要な人材を確保するための方策についても検討を進めてまいりたい。 なお、上記措置の実現に向けては、検定に際して都道府県を経由している事務等の流れに影響を与えることから、引き続き検定事務や登録事務等の執行体制を確保するため、都道府県の協力を得ながら調整を進めてま いりたい。

令和4年 内閣府と関係府省との間で調整を行う提案についての関係府省からの第2次回答について

ですので、回答が行われた令和4年9月の段階で、建築副主事を示唆されています。

わたし自身も自治体に在籍中に都市計画法や公共交通関連に関する制度改革提案を行ってきましたので、実現の困難さを理解していましたが、今回の事案は、提案内容からここまで飛躍したのはちょっと想定の域を超えている印象です。

この段階でブログ記事にして拡散すればもう少し民間の建築主事の方々を含めて意見や議論ができたのでは?少しだけ悔やまれるところです。

では、話を戻しまして、令和4年12月の閣議決定(最終回答)では次のように記載されたことで、法律改正という流れとなっています。

5【国土交通省】

令和4年 内閣府と関係府省との間で調整を行う提案についての最終的な調整結果について

(6)建築基準法(昭 25 法 201)

(v)建築基準適合判定資格者検定(5条)の受検資格(同条3項)については、特定行政庁における建築確認 関係事務の執行体制の確保や建築主事の負担軽減に資するよう、以下のとおりとする。

・建築行政等に関する2年以上の実務経験を、受検資格ではなく建築基準適合判定資格者の登録要件とする。

・二級建築士等による受検を可能とするとともに、当該受検者を対象とする検定に合格した建築主事及び確認検査員については、小規模な建築物等に限って建築確認関係事務を行うことを可能とする方向で検討し、令和 4年度中を目途に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

北海道のように限定特定行政庁廃止が進んでいる現状があるため、4号特例建築物(令和7年4月以降は3号特例建築物)などの小規模な建築物に限って審査や検査を行う建築副主事の誕生は必然だったのかもしれないです。

ですが、今回の法律の成立プロセスをみると、パブコメは実施しているとはいえ、民間の建築士からすれば「いつの間に!?」となっている方がいるのでは?と思うところ。

一方で見方によってはですが、限定特定行政庁の設置には建築主事の設置が必要ですので、二級建築士を取得し建築副主事試験に合格すれば限定特定行政庁を設置することが可能となるということですから、限定特定行政庁を廃止した北海道の市町村の復活も考えられます。

また、都道府県が限定特定行政庁の設置を促すことで都道府県の業務負担は軽減されますし、地域の状況を知っている市町村職員が建築行政の一部を担うこととなるのでまちづくりを円滑に進められるというメリットがあるとは思います。

みなさんはどう思われますか?

賛否はあるかと思いますが、私個人としては、2025年4月以降は4号建築物が見直されることで審査員不足が指摘されているのと、一級建築士や主事試験を取得しない建築行政職員の実態は深刻だと思いますので、必然だったのかもと思っています。

法改正のポイント

この項では、建築基準法改正の主要なポイントをまとめました。

なお、法改正の全文を確認したい方は内閣府のホームページ(外部リンク)から確認することが可能となっておりますのでリンクをクリックしてください。

| 項目 | 法 | 概要 |

|---|---|---|

| 建築副主事を置く市町村 | 法第4条第7項 | ・建築副主事設置の市町村(新たな限定特定行政庁)を追加 ※二級建築基準適合判定資格者から任命 ※業務範囲:一級建築士の業務範囲以外 |

| 建築基準適合判定資格者試験 | 法第5条等 | 【建築基準適合判定資格名が変更】 ・一級建築基準適合判定資格者(→確認検査員) ※一級建築士が受験可能 ・二級建築基準適合判定資格者(→副確認検査員) ※二級建築士及び一級建築士が受験可能 ・受験要件:2年以上→不要 に変更 (注)資格登録時に2年以上の実務経験が必要 |

| 建築確認申請 | 法第6条等 | ・「建築副主事の確認にあっては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。」が追加 ※大規模建築物:一級建築士の業務範囲(士法第3条第1項) |

| 建築工事届出 | 法第15条 | ・経由する建築主事に建築副主事を追加 ※大規模建築物の場合は建築副主事を経由できない |

| 計画通知 | 法第18条 | ・建築副主事が追加 ※大規模建築物の場合は建築副主事に通知できない |

| 限定特定行政庁 | 法第97条の2第2項 | ・新たな限定特定行政庁(建築副主事設置)が追加 ※業務範囲は政令で定められる予定 |

| 所管行政庁 | 建築物省エネ法 長期優良住宅法 | ・所管行政庁に建築副主事を追加 |

建築主事に関する現行制度や建築主事を置く市町村を知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

さらに詳しく

施行日

施行日は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日とされています。法律の可決は令和5年4月14日となっておりますので、近日中の公布される予定です。

建築主事試験の受験公告は春(4〜5月)ですので、おそらくですが、1年以内施行ですので令和6年度から二級建築基準適合判定資格者試験が実施されると想定されるところです。

まとめ

ということで、二級建築基準適合判定資格者、建築副主事、副確認検査員について解説を行いました。

- この改正法の施行によって、実務経験なしでも受験可能(登録には2年以上に実務経験が必須)となったことで、建築士試験同様に受験者が増えるのではと思います。

- 主事試験は学科と筆記審査(4号木造建築、大規模複合建築、RC構造審査)で構成されていますが、二級は二級建築士の業務範囲に限定されるので、大規模複合やRC構造の審査はないと想定していますが、どのような試験内容になるのか分かり次第、このブログでも解説したいと思います。

- 現在の限定特定行政庁(4号特例自治体)に加えて、新たな限定特定行政庁(審査・検査は一級建築士の業務以外)が加えられます(具体的な業務内容は政令で指定)。

つまり、限定行政庁が3種類となり、従来限定(4号特例)、新限定(2級範囲)、23区限定となります。 - 今後、どの程度の市町村が限定特定行政庁に移行したり新たに設置されるのは不明ですが、法で設置義務のある特定行政庁(25万人以上の市と都道府県)以外の市町村を業務範囲とされている方は留意しておいた方が良いかもです。

- おそらく従来の建築基準適合判定資格者試験は令和5年度で最後になるはずですので、制度改正前最後の試験ですので今年度受験される方は頑張ってください!

- ちなみに、現在建築基準適合判定資格者の方は、法施行後は「一級建築基準適合判定資格者」と名乗るんですかね。政令や施行期日がわかったらこちらの記事を更新したいと思いますので続報をお待ちくださいませ。

ということで以上となります。こちらの記事が業務の参考となりましたら幸いです。