この記事では、サービス付き高齢者向け住宅の建築基準法上の用途の取り扱いについて解説を行っています。

建築基準法上での用途の取り扱い

サービス付き高齢者向け住宅については、「高齢者住まい法」の施行により、2011年10月から登録がスタートしている、高齢者向けの専用住宅(サービス付き)のことです。

介護ではなく”サービス”というところが用途を判断するポイントです。サービスであれば福祉施設には該当せず介護であれば福祉施設となります。

建築基準法では、「サービス付き高齢者向け住宅」の用途を以下のように判断しています。

- 各専有部分に便所・洗面所・台所を備えていれば「共同住宅」

- 各専有部分に便所・洗面所はあるが、台所を備えていないもののうち、有料老人ホームに該当するものは「老人ホーム」、有料老人ホームに該当しないものは「寄宿舎」

なお、複合用途の建物であれば判断は異なることが考えられます。

例えば、共同住宅であっても医療機能が併設されていれば共同住宅兼診療所(病院)などの用途となります。

加えて用途を判断するの注意点として、建物用途の最終判断は特定行政庁(役所)ごとに異なりますので、設置予定の自治体への確認をお願いします。

では、次にどのような用途地域で建築することができるのか。

どの用途地域で建築することができるの?

サービス付き高齢者向け住宅は「共同住宅」または「寄宿舎」に該当するため住宅系の用途の立地を規制している工業専用地域以外の用途地域で建築が可能です。なお、これは、有料老人ホームであっても同じです。

また、注意点として施設内部に「病院」が併設されている場合は、「第一種中高層、第二種中高層、第一種住居、第二種住居、準住居、近隣商業、商業、準工業」のみ建築することができます。*診療所併設は、工業専用地域以外の用途地域において建築することができます。

都市計画では、用途地域以外に地区計画や特別用途地区などで一定の建築物の立地を制限する場合があります。自治体によてツール導入の仕方が異なるのでそれぞれの自治体で用途制限以外の規制がないか確認が必要です。

参考記事:用途制限一覧表

サービス付き高齢者向け住宅の登録基準

サービス付き高齢者向け住宅は、高齢者単身・夫婦世帯が居住できる賃貸住宅です。

国土交通省・厚生労働省が公表しているパンフレットによりますと、登録基準は、以下のようになります。

なお、自治体によっては基準を強化しているケースもありますので、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムで確認することができますのでこちらのページをご覧ください。

>>https://www.satsuki-jutaku.jp/inquiry_list_original.html

規模・設備(詳細な規定は記載を省略してます)

●各専用部分の床面積は、原則25㎡以上

●各専用部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること

●バリアフリー構造であることサービス

●ケアの専門家(※)が少なくとも日中建物に常駐し、状況把握サービスと生活相談サービスを提供

※養成研修修了者、社会福祉法人・医療法人・指定居住サービス事業所等の職員、医師、看護師、准看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員

登録されているサ高住を調べるには?

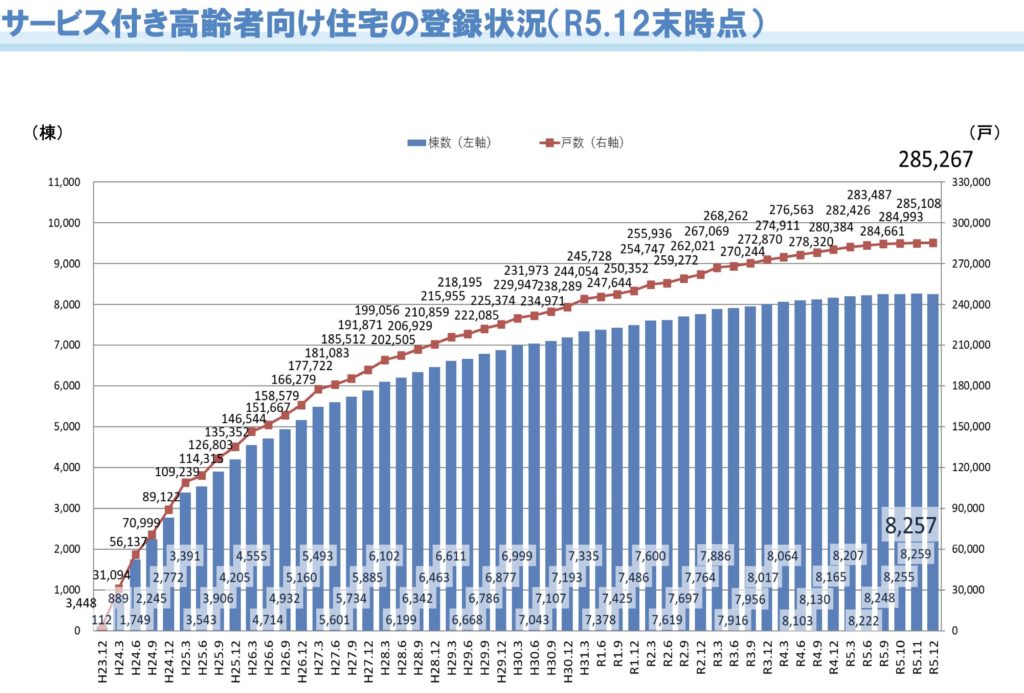

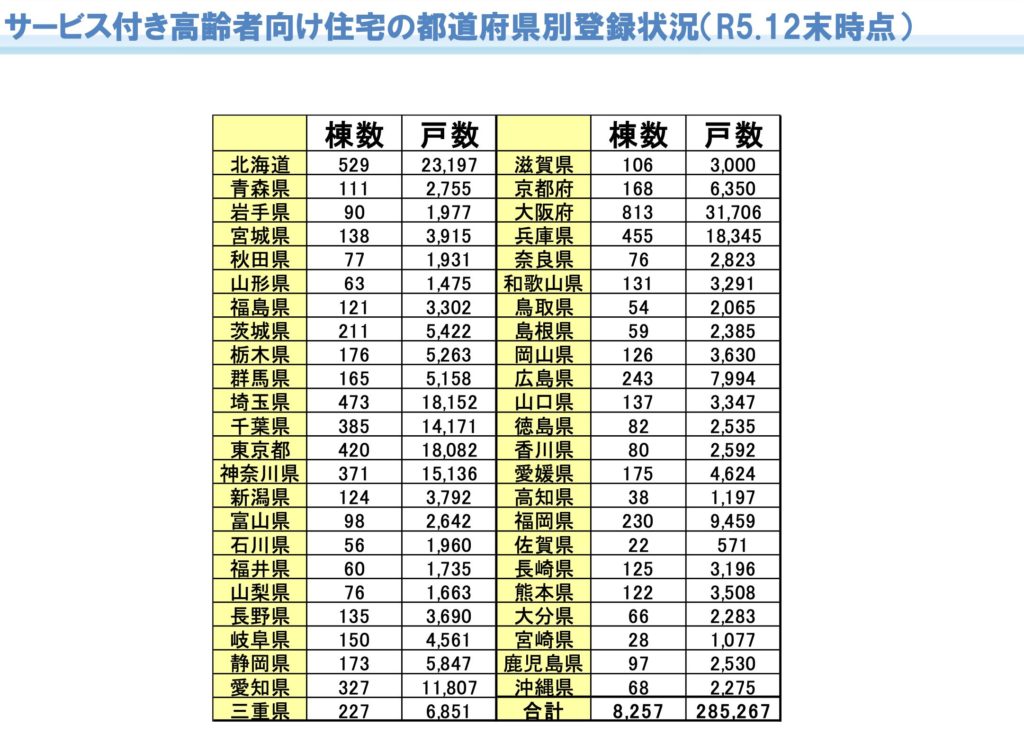

一般社団法人高齢者住宅推進機構が公表している資料によると、令和5年12月末時点で約29万戸登録されており、年々増加しています。

それでは以上となります。こちらの記事が参考となりましたら幸いです。