この記事では、建築基準法第23条の規定について解説を行っています。

法第22条の屋根不燃区域と連動して大切な建築時のルールです。特に外壁を木板張りしたい方にとっては絶対に守らないとならないルールでもあります。

こんにちは!YamakenBlogです。

当ブログは、建築行政指導・都市計画行政を経験した運営者が難解や建築法規や都市計画法規について解説しています。よかったらブックマーク登録していただけますと嬉しいです。

建築基準法第23条とは?

はじめに、建築基準法第23条が適用される区域は同法第22条が適用されている地域となります。

具体的には、屋根不燃区域とされる区域で防火地域・準防火地域以外の地域で都市計画区域内に適用されているケースが多いです。

*22条区域は都市計画審議会の意見を聴いて特定行政庁が定めるルールです。実務的には都市計画部局と調整で決定しますが、新市街地を除き昭和後期頃までに指定は完了しています。

法第22条区域の解説記事はこちら

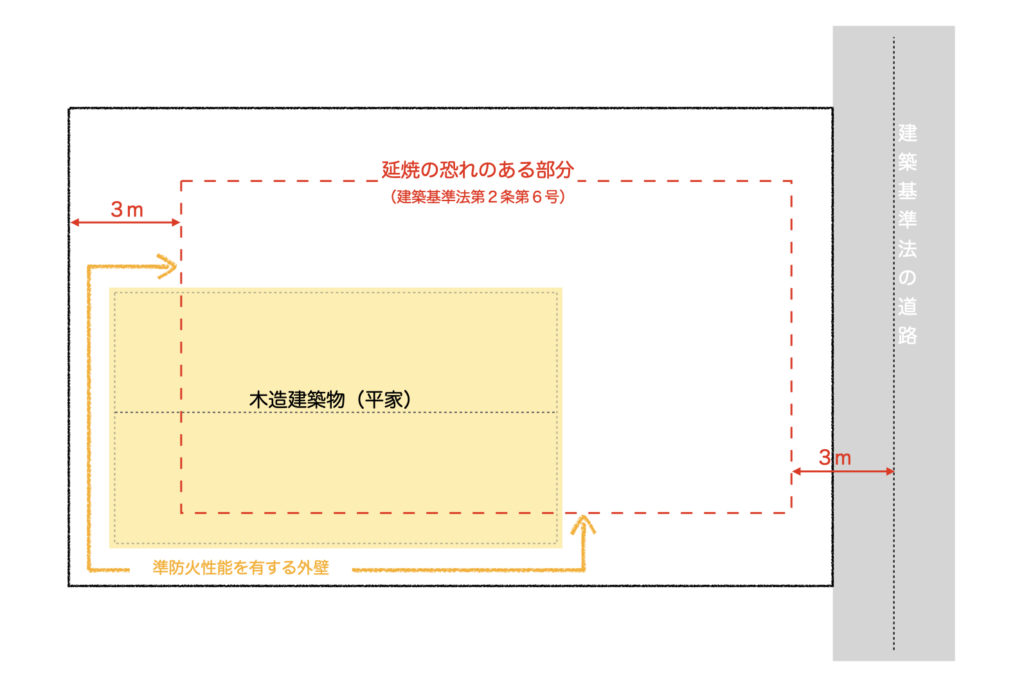

法第23条区域は、法第22条区域(屋根不燃化区域)のうち、延焼の恐れのある部分に該当する外壁(木造等建築物)を準防火性能(実務上は30分防火構造)とすることが求められます。

補足記事:延焼の恐れのある部分について

ここから具体的に法文を交えて解説していきます。

外壁は準防火性能以上のもの

まずは、一番重要なポイントです。

[建築基準法第23条]

前条第1項※1の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第21条第1項の政令※2で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(第25条及び第61条において「木造建築物等」という。)に限る。)は、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、準防火性能※3(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する土塗壁その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。※1:特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地に指定する区域(屋根不燃化区域)

※2:政令第109条の4→主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根・階段など)のうち自重・積載荷重を支える部分→つまり木材などを主要材料としている可燃性の高い建築物

※3:準防火性能

→耐力壁(外壁):加熱開始後20分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じない

→耐力壁以外の外壁:加熱開始後20分間室内の温度が可燃物燃焼温度(最大温度:200℃、平均温度160度)以上に上昇しないもの。

ここで一番大切なのは、法文冒頭の「前条第1項の市街地の区域内」の部分です。

建築基準法第23条の前提として前条第1項の部分、つまり、屋根を不燃材料としなければならない建築基準法第22条が大きく関わってきます。

また、外壁の具体的な構造として、耐力壁については、加熱開始後20分間、変形や破壊などの損傷を生じさせないこと、さらに耐力壁以外の外壁については、加熱開始後20分間で室内が燃焼する160度以上に上昇させないようにしなければならないと規定されています。

具体的な基準

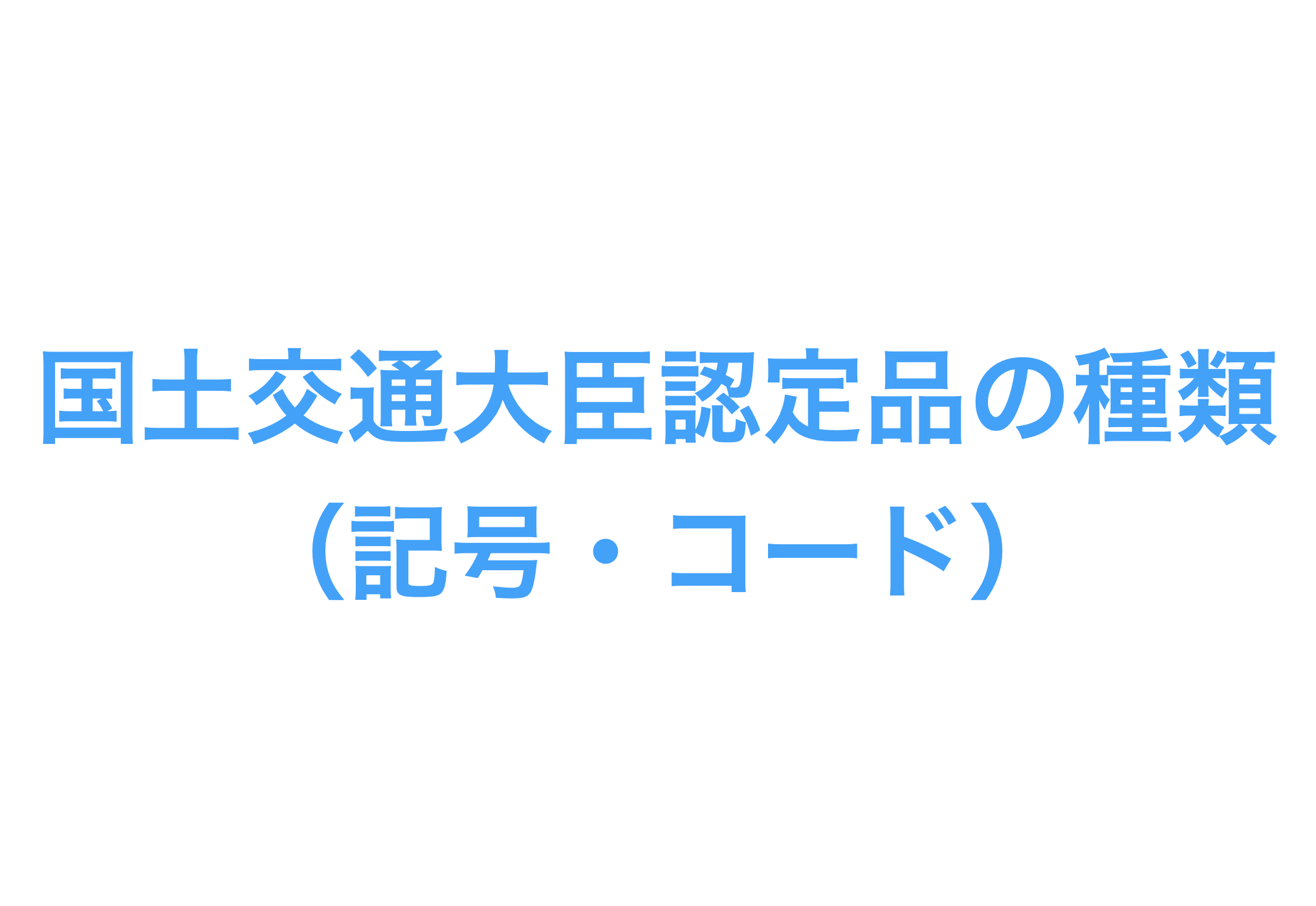

外壁については、国土交通大臣が定める構造方法(告示)または大臣が認めた認定品を使用する必要があります。大臣認定を使用する場合は一般的にはPC030またはQP020材が使用されることが多いです。

PCとQPの違いはこちらの記事に書いております。

*PCは防火構造、QPは準防火構造 030は30分防火性能、020は20分防火性能

大臣告示は、平成12年5月24日建設省告示第1362号(木造建築物等の外壁の延焼のおそれのある部分の構造方法を定める件)に規定されています。ここでは構造の概要のみ記載します。

- 防火構造

- 土塗真壁造で塗厚が30㎜以上かつファイヤーカットを適切に施す

- 屋内側:9.5㎜以上の石膏ボード、屋外側:下地 不燃材料+外装 亜鉛鉄板 など

補足:建築基準法第22条とは?

[建築基準法第22条区域]

特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令※1で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、〜(略)〜この限りでない。

※1:政令第109条の8に技術的な基準が規定されており、具体的な構造方法は告示にて規定されています。

ポイントは「特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域」です。つまり、法第22条とは、特定行政庁(都道府県知事若しくは建築主事を置く25万以上の都市の市長)が指定する区域のことです。

建築基準法第22条の区域と異なる点は、”屋根”ではなく”外壁”が制限され、なおかつ延焼範囲内も関係します。

| 法令 | 延焼のおそれがある部分 | 延焼部分以外 |

|---|---|---|

| 法第22条(屋根) | ○ | ○ |

| 法第23条(外壁) | ○ | × |

補足_法第23条から逃れる方法

不動産業界では、防火規定の調査として、”防火地域”、”準防火地域”、”法第22条区域”は必須の調査となります。

市街化区域内であれば、この3つの何れかには該当しているはずです。

その上で、防火地域、準防火地域、法第22条区域は、どうやっても逃れることができない規定となっています。ただし、23条からは逃げることが可能です。

法文を読むと記載されており、法第23条から逃れる方法があります。

・主要構造部を木造以外の鉄骨造や鉄筋コンクリート造とする。

・木造でも、外壁の外面を”延焼のおそれがある部分”以上離す(1階部分は3m以上、2階以上の部分は5m以上)

上記の2つです。

一般的な木造住宅ではPC030の防火構造を用いることが多いと思いますのであまり気にする必要が低いルールではあるものの、外装材として木を使用したい場合には、大臣認定品を取得した製品を使用するか延焼の恐れのある部分から離れた位置に建物を配置する必要があります。

補足記事

また、小さな小屋を建築する場合には外装材が木材であるケースが多いのでその場合にも注意が必要です。小屋建築に関してはこちらの記事を参考にしてみてください。

補足記事

補足として、防火地域・準防火地域内の”延焼のおそれがある部分の開口部”は、防火設備としなければなりませんが、法第23条には”開口部”に関しての制限がないため「その他建築物」であれば開口部は制限されません。

ということで少し短いですが、今回の解説を終わります。

最後までご覧いただきありがとうございました。