この記事では、多くの男性が憧れている小屋(作業部屋)について、建築法制度の現実を話していきたいと思います。

小屋は秘密基地みたいで男性にとってはとっても憧れますよね!

小屋建築を検討されている方向けに次の内容が分かる記事を作成しましたので参考にしてもらえると嬉しいです。

- 建築基準法上の小屋とは?

- 非建築士が設計・監理してもOK?

- 非建築士が建築確認申請を行ってもOK?

- 建築確認申請時の留意点など

- 建築基準で気をつけたいルール

こんにちは!やまけんといいます。

YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産取引に関して業務に役立つ豆知識を発信しています♪

建築基準法や都市計画法といった都市づくりに欠かせない法律は、複雑かつ難解なので理解に苦しみますよね。そのような方のために、法律を上手に活用してビジネスや生活に活用してもらいたいと思いつくったブログです。

良かったらブックマーク登録して毎日、遊びに来てくれるとブログ運営の励みになります♪

目次

建築基準法上の小屋とは?

初めに結論からお伝えすると、建築基準法上では『小屋』という建物用途は存在しないです。

かわりに小屋の用途に近いのは、軽作業部屋や勉強部屋、物置、倉庫、離れなどかと考えられます。

なお、人が建物内で作業したり休憩したりするなどの用途の場合には、その部屋は居室となり、用途としては作業部屋や趣味部屋に近いかと思います。

建物用途は建築確認申請書の第三面等に記載したり、建物用途制限の判断、既存建築物との附属関係を判断するために非常に大切な部分です。

住宅の附属小屋であれば法上は問題はないですが、一敷地一建物の原則があります。

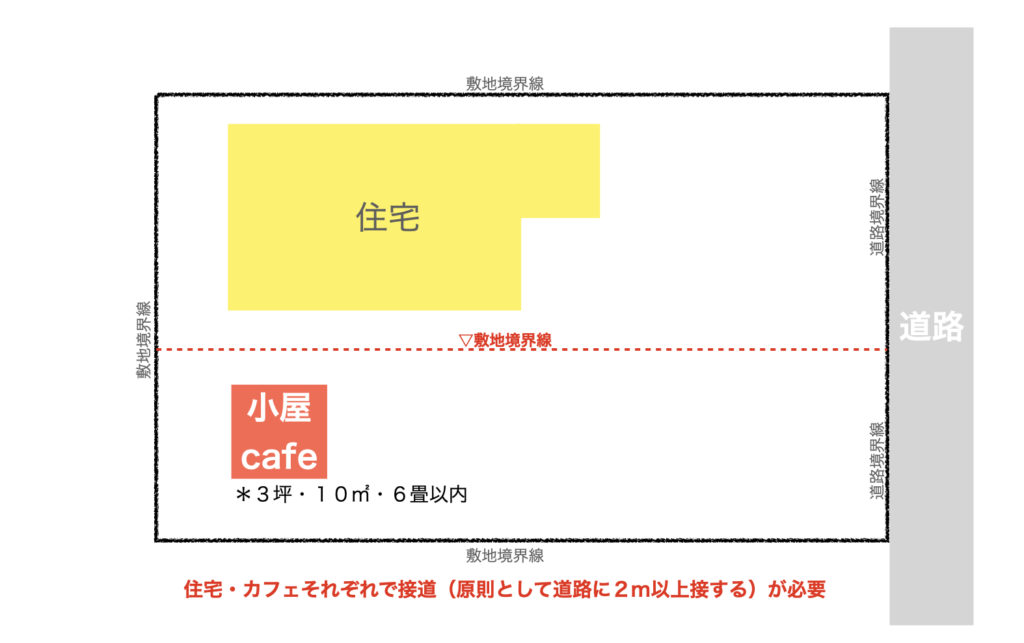

そのため、例えば、カフェや物販店舗などを開く場合には、既存建築物と可分と判断されることで、接道や用途制限などの問題から建築自体が困難となる場合があります。

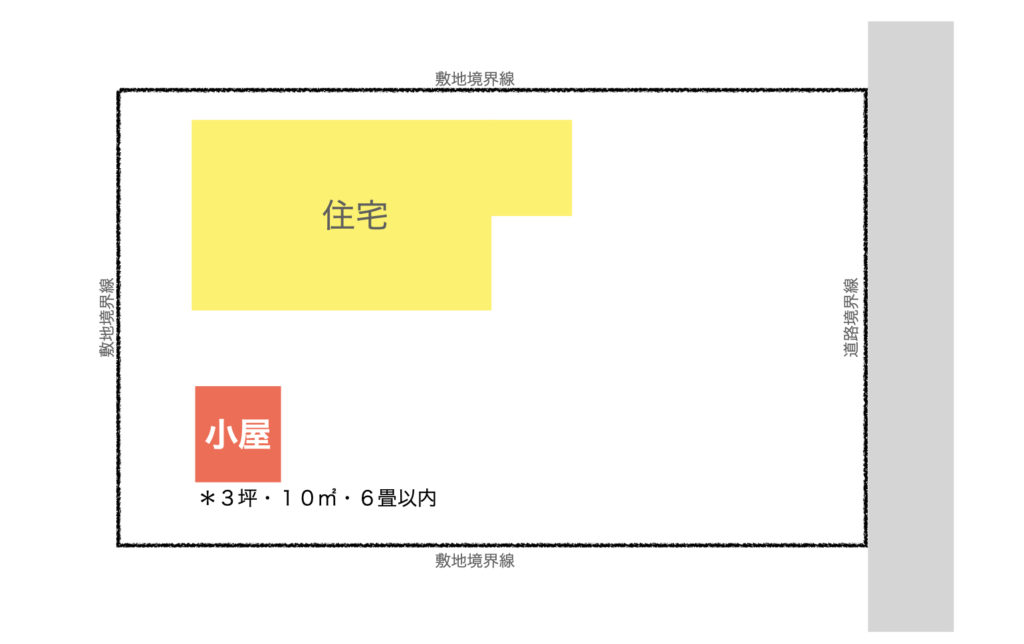

それでは、多くの方は小屋建築といっても、戸建て住宅の敷地内に増築する小規模なもの(3坪・10㎡以内)だったり、人里離れた都市計画区域外で建築(DIY)をイメージされている方が多いと思います。

※分かりやすくイメージして頂くとするとBESSさんが販売しているログ小屋みたいなものです。

関連サイトBESS公式ホームページhttps://imago.bess.jp/imago-r/

この小屋の中に趣味の物を保管したり趣味部屋にしたり、小屋の前でBBQなど、想像するだけでとってもワクワクしますよね。

ここからは10㎡(3坪)以内の小屋の建築法規について説明したいと思います!

▷どういった建築のケースを想定しているかというと次のようなイメージです。

建築士の資格の無い人が設計又は工事監理してOK?

結論から言うと、木造の建築物で2階以下・100㎡(30坪)以下であれば一級・二級建築士でなくても設計・工事監理することが可能です。

関連記事:設計範囲

鉄骨造の場合には、平屋かつ30㎡以下まで設計・監理を行うことができます。

つまり、小屋のように木造平屋10㎡(3坪)以下も設計・工事監理OKです。

ですので、ご自身で建築確認申請を行う過程で設計が可能ですし、工事監理(工事のチェック)も可能です。

ただし、工事に関しては既製品を使用すれば自身でDIYが可能ですが、既製品を使用しない場合には自身で基礎配筋から生コンクリートの手配、木造のプレカット発注などを行う必要があるため技術的に難しいと思いますので、工事については別途、工務店等に依頼するのが無難です。

*絶対にできないわけではないです。

では肝心の建築確認申請についてですが、次の項をご覧ください。

建築確認申請手続きは?

少しだけ専門的な内容となりますが、建築士資格の無い方が建築確認申請を行う場合、建築士の特例制度※が使えないです。

(※)例えば、建築士の設計の場合は、建築確認の際に提出する書類が簡略化されますが、建築士の設計ではない場合、提出書類が多くなるため、かなりの手間と時間がかかるかと思われます。

建築士が申請する場合とに比べて申請書類が多くなる(構造図などの追加など)ことから、小屋建築に数ヶ月以上使える時間があって、なおかつ、建築基準法を勉強する時間がある方以外はオススメできないです。

なお、法定の審査期間は7日となります。

それでも自分でやってみたいと思う方はチャレンジしてみるのもあります。

4号特例に関する記事はこちらにまとめています。こちらの記事で特例で省略することが可能なものを記載して審査を受ける必要があります。

→2025年4月からは新3号特例

さらに詳しく

カーポートの確認申請に関する記事で確認申請について簡単に触れているので良かったらこちらの記事も読んでみてください。

さらに詳しく

話を戻してまして、(準)都市計画区域外であれば建築確認申請不要となるので、区域外の方は申請手続きを経ずに建築することが可能です(建築工事届出の提出は必要!こちらの記事を参照ください。)。

一方で、注意すべきは都市計画区域内の場合です。この都市計画区域内でかつ市街化区域や用途地域が適用されている地域では、建築基準法に基づき様々なルールが設定されています。

確認申請以外の建築基準のルールは?

木造の小屋を設計する際に、特に注意しなければならない4点(敷地、防火、基礎、構造)について説明します。

小屋の場合、木造であることが多いですから、防火上違法なものをつくってしまう可能性があります。

仮に隣地の建物に延焼させてしまったら賠償責任に発展する可能性が非常に高いため、建築確認申請が不要な規模であっても特に注意が必要です。

一方で、建築確認申請が必要なケースでは、建築基準法の適合しているかどうかの確認が審査機関で行われるため違法な小屋が建てられる可能性は低いです。

ですので、自分で建築法規を調べて設計するのが難しいと感じたら10㎡超にして建築士や工務店に設計・監理・施工を依頼するのも選択肢の一つとなります。

敷地関係

住宅(母屋)に附属する小屋(離れ)であれば建築基準法上の不可分の関係にあるので一敷地としてみることができますが、例えば小屋が住宅に附属せず、関係性のない用途(カフェや物販店などに使用)の場合、新たに接道を確保する必要があります。

なお、自治体によっては、敷地分割する際に分筆を求めていることもありますので、その場合には、建築確認申請前に公図(法務局所管)を修正する必要がありますので、土地家屋調査士等に分筆の依頼を行います。

さらに詳しく

防火関係

防火地域内は、外壁・軒裏を防火構造にすれば、50㎡以内の平屋の附属建築物に限り、耐火・準耐火建築物にしなくても良いので防火構造の認定を受けている木の防火構造で仕上げることで建築することが可能です。

ただし、ログハウスについては防火構造の認定を受けている製品は存在しない(調べた限りなので、今後、性能が向上して防火構造の認定を受ける製品が登場する可能性はある)ので、ログハウス以外の木造在来軸組工法(従来工法)にする必要があります。

結論的には、防火地域以外を選択する必要があります。

市街地の多くは、建築基準法第22条区域となっているため、屋根は不燃にしなければなりません。詳細は過去の記事を参考にしてみてください。(準防火地域内も同じ。ちなみにBESSさんの小屋は屋根が板金なのでOK)

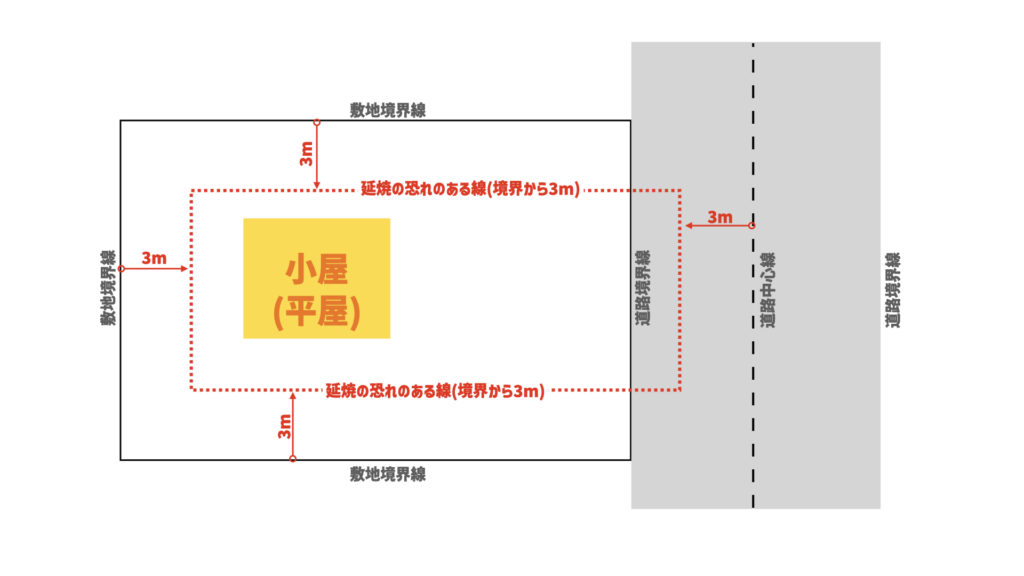

法第22条区域の場合、延焼のおそれのある部分(平屋だと敷地境界線から3m、道路の中心から3m)の外壁は防火構造とする必要があるため、敷地境界線から3m以上離すように配置することが重要です。

また、「防火構造!?????」となっている方も違法外壁をつくってしまう可能性があるので、必ず、下記のように配置してください。

なお、準防火地域内の場合は、延焼のおそれのある部分については、軒裏も防火構造とし、外壁の開口部は防火設備が必要となりますので法22条区域に比べるとコストが増大します(木造在来軸組工法であれば対応可能)

さらに詳しく

基礎関係

小屋の使われ方によりますが、趣味スペース等の居室として使用することが想定されるため、平成12建設省告示第1347号に規定される基礎が必要となります。

メーカーが構造検討を行った仕様の基礎があればその基礎を使えばOKですが、そうではない場合には、こちらの記事で解説している告示通り設計する必要があります(地盤調査は施行令第93条を参照)。

メーカー仕様の基礎以外は、ブロック基礎などの告示以外の基礎は不可で、べた基礎や布基礎(地盤が悪い場合はべた基礎)で設計する必要があります。

ちなみに、建物基礎は地震や暴風、積雪から沈下、滑動、転倒を防ぐ役割があるため安全性の検討は確実に行う必要があります。

さらに詳しく

構造関係

木造在来軸組工法であれば、施行令第3章第3節 木造の確認が必要です。

なお、ログハウスの場合は、通常の木造住宅(在来工法)とは異なり、平成14年国交省告示第411号に規定する構造とする必要があります。

また、この規定は施行令第80条の2から規定される告示のため、建築士特例は使えません。

なお、BESSさんのホームページを確認すると、確認申請にも対応と記載があるので、ログハウスの告示に対応しています。

建築確認申請の書類は?

施行規則第1条の3に記載されています。

その他、施行規則に記載のない書類についても特定行政庁ごとに、条例等で追加(例えば公図)添付を確認申請時に求めているのでご注意ください。

繰り返しですが、建築士ではない方が建築確認申請を行うというのは、非常に時間がかかると考えられます。特に建築確認申請に必要な図書を準備するのがとっても大変だと思います。

手書きで配置図を起こすわけにはいかないと思いますし、一般的に見やすい(確認しやすい)図面をつくるにはCADを使う必要があります。とはいえですが、自分自信で設計すること自体は自分の描いたものが現実になる過程を体験できるのでとっても楽しいはずです。

ですので、頑張ってみて、それでも挫折した時は建築士を頼ってみてくださいませ。

さらに詳しく:カーポートの解説記事でも詳しく書いています。

まとめ

今回の記事のまとめです。

- 小屋という建物用途は建築基準法には無いため、建物用途は作業部屋や離れ、趣味部屋などの居室となる。

- 床面積10㎡以下の増築であれば建築確認申請は不要となる

*都市計画区域外は10㎡超でも確認申請不要(ただし、建築工事届出が必要)

*新築の場合には10㎡以下であっても建築確認申請が必要(ただし、必要の可否は自治体による。) - 小規模であれば建築士の資格がなくても設計・監理が可能であり、建築確認申請の提出も自身で行うことが可能です。ただし、建築士が設計する場合に比べて申請書類が多くなるデメリットがある。

- 自身で設計する場合には、確認申請以外にも防火や基礎、構造などの面で建築基準法のルールに適合させることに注意が必要。自身で設計したら別途、建築士に相談するものも選択肢の一つ。