この記事では、都市計画の用途地域の一つである「第一種低層住居専用地域」において建築可能な建物用途を解説しています。

こんにちは!!やまけんです。

建築や都市計画、不動産に関して業務に役立つ情報を発信しているブロガーです。

今回は、建築基準法第48条第1項(第一種低層住居専用地域)において、建築することができる建築物のまとめです。

第48条 第一種低層住居専用地域内においては、別表第二(い)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

建築基準法第48条第1項

第一種低層住居専用地域内で建築することができる建築物

第一種低層住居専用地域(略して:一低層)は、都市計画法第9条の規定により、「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」とされています。

基本的に高さが10m未満(階数でいうと3階程度)の低層住宅により形成された閑静な住宅街です。

イメージとしては、中心市街地から離れた郊外にあるニュータウンなどです。

また、一低層の場合、

・絶対高さ制限(10・12m)

・敷地の最低限度(最低敷地限度とされるもので、指定された面積未満の敷地としてはいけない)

・北側斜線制限(北側日影時間の制限)

・外壁後退等の制限(日照・通風の確保から敷地境界線から1m・1.5mの外壁線の制限)

が定められます。これは、良好な居住環境を確保する地域のためです。

第一種低層住居専用地域は、他の用途地域とは異なり土地利用が制限されますから、建築の用途のみならず、その他の制限を確認しておく必要があります。

土地利用の制限が厳しいのが特徴ですが、私の経験則から厳しい一種低層での土地活用についてまとめた記事がありますのでこちらをご覧ください。

建築することができる建築物一覧表

こちらの表に記載された用途以外に供することは出来ません。

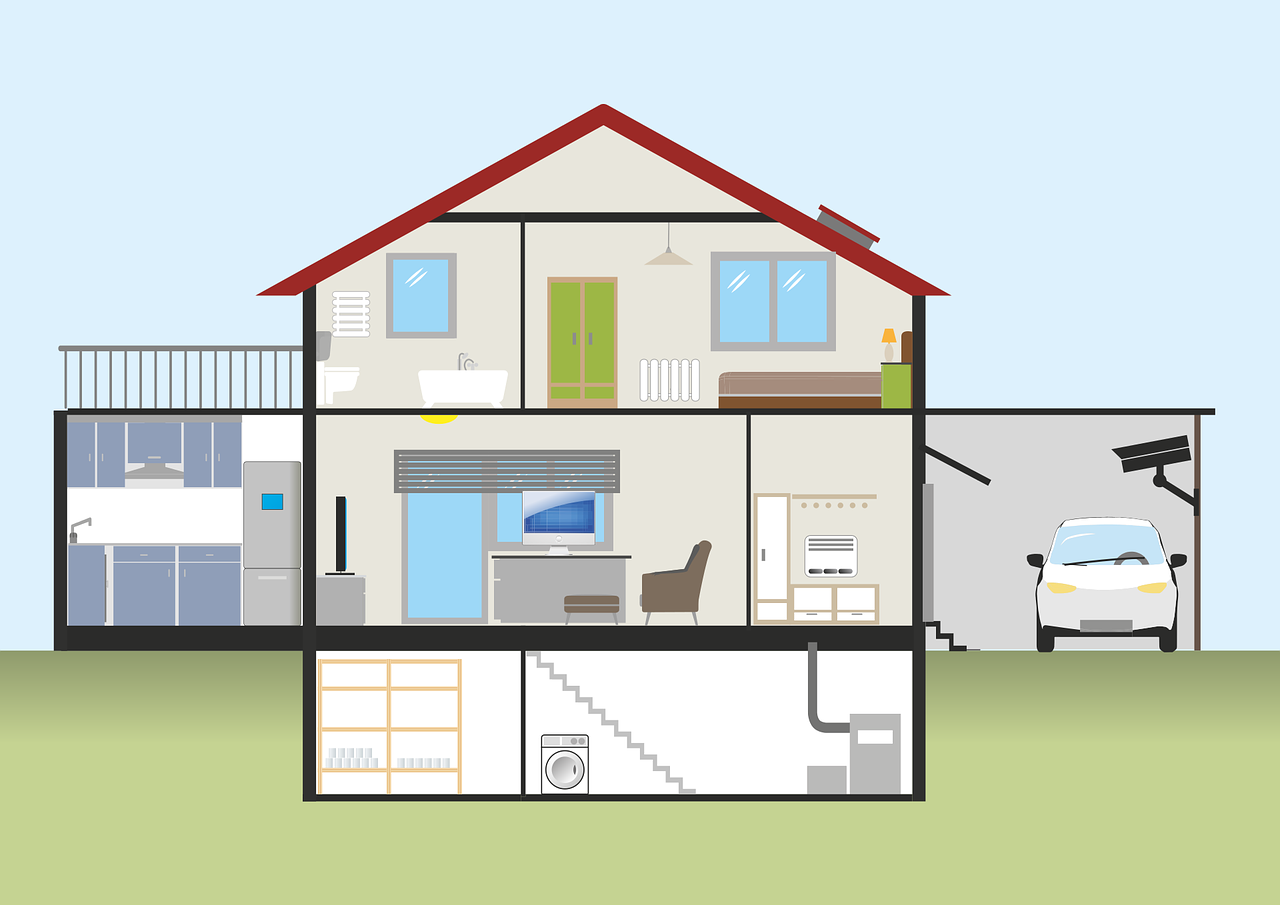

よくある相談として、第一種低層住居専用地域内での建築があります。ですが、第一種低層住居専用地域では単独で事務所を建築することはできない制限となっています。

事務所を建築するためには、戸建て住宅との兼用とする必要があります。

兼用住宅に関する詳細を知りたい方はこちらをご覧ください。

また、病院は建築することができませんが診療所は可能です。

基本的に住環境の保護が第一なので、車や人が多く集積して騒音等の問題が生じないような用途のみに限定されています。ですので、コンビニ(単独飲食店や店舗)も建築することはできません。

え〜、コンビニもダメなの!?と思うかもしれません。

少しイメージしてもらうと理解しやすいかなと思いますが、閑静な住宅街にコンビニがあったらどう思いますか?確かに利便性は高まりますが、騒音発生の原因となったり治安上、不安になったりしませんか。

そう、ですので単独店舗や飲食店は建築することができません。

(第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物(抜粋))

| (い)欄 | 建築物の用途 | 床面積等の制限 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 一号 | 住宅(一戸建ての住宅、長屋) | 床面積の制限なし | |

| 二号 | 兼用住宅 ※住宅以外の用途の規定 (施行令第130条の3) 事務所、日用品の販売を主たる目的とする店鋪、食堂、サービス業を営む店舗等 >>詳細を記事にしました。こちらをご覧ください。 | 延べ面積の1/2以上を居住に供し、かつ、居住以外の用途を50㎡以下 | 施行令第130条の3 |

| 三号 | 共同住宅(マンション)、寄宿舎、下宿 | 床面積の制限なし | 下宿で旅館業法に該当する場合は、建築できない可能性有り |

| 四号 | 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く)、図書館等 | 床面積の制限なし | |

| 五号 | 神社、寺院、教会等 | 床面積の制限なし | |

| 六号 | 老人ホーム、保育所、福祉ホーム等 | 床面積の制限なし | |

| 七号 | 公衆浴場(銭湯) (風俗営業施設を除く) | 床面積の制限なし | |

| 八号 | 診療所 | 床面積の制限なし | 医療法に規定する診療所 |

| 九号 | 公益上必要な建築物 (郵便施設、自治体庁舎、老人福祉センター、公園内便所、停留所等) | 郵便施設:500㎡以内 自治体庁舎・老人福祉センター等:600㎡以内 | 施行令第130条の4 |

| 十号 | 第一号から第十号の建築物に付属するもの(施行令第130条の5に規定する建築物を除く) | ・自動車車庫は、床面積制限あり、2階以上は建築不可 ・畜舎は15㎡以下まで ・危険物の貯蔵、処理は建築不可 | 施行令第130条の5 |

☑️平成30年改正の建築基準法第48条により、第一種低層住居専用地域内でもコンビニ等が建築制限の緩和が規定(例外的な建築)されたので、こちらの記事もチェックしてみてください。

第一種低層住居専用地域に関する関連記事

低層住居地域での建物用途制限まとめ

低層住宅地での絶対高さ

低層住宅地の兼用住宅の建築

低層住宅地での外壁後退

低層住宅地での単独車庫・倉庫の禁止